2022.04.01 日田五社詣 会所宮・比佐津媛神社・元宮・元大原宮・大波羅八幡宮

日田発祥の地 会所宮(よそみや)

日田(ひた)という地名は 8世紀中頃に著された『豊後国風土記』に日田郡の記述が見られ

その後の『和名類聚抄』では 日高郡とされているが「比多」の読みが付されていることから

古くから和語で「ひた」と呼ばれていたことが判明している しかし その由来については諸説あり

不明な点が多く確たる説は今も解明されていない 日本神道の神典である『先代旧事本紀』の国造本紀に

古墳時代後期の日田が記載されている それによれば 止波宿禰(鳥羽宿禰)が

靱編連(ゆぎあみのむらじ)に構えた会所宮に住み 村人に農業などを指南した人物として

『豊日志』に記されていたと書かれている 現在でもこの周辺を刃連(ゆきい)町と呼び

氏神として会所宮神社を奉祠する また『豊後国風土記』靭編郡(ゆぎあみぐん)の条には

6世紀の欽明天皇時代 日下部氏の祖で靱部として仕える邑阿自(おうあじ)が村に家を構えたことから

靭負(ゆぎおい)村と呼び 後に靭編郡と称されたとある 靭(ゆぎ・ゆき)とは矢を入れる容器で

靭負は靭を使用する者 靭編は靭を編み作る者のことをいう 大化の改新後はそのまま郡司に任ぜられ

11世紀終わりの平安後期に大蔵氏が郡司に就くまで 約500年以上日田を支配していたと考えられている

会所八幡神社は 平安時代後期に日田郡司となった大蔵氏によって八幡三神が祀られたのが始まり

現在は 景行天皇と比佐津媛も合祀されている

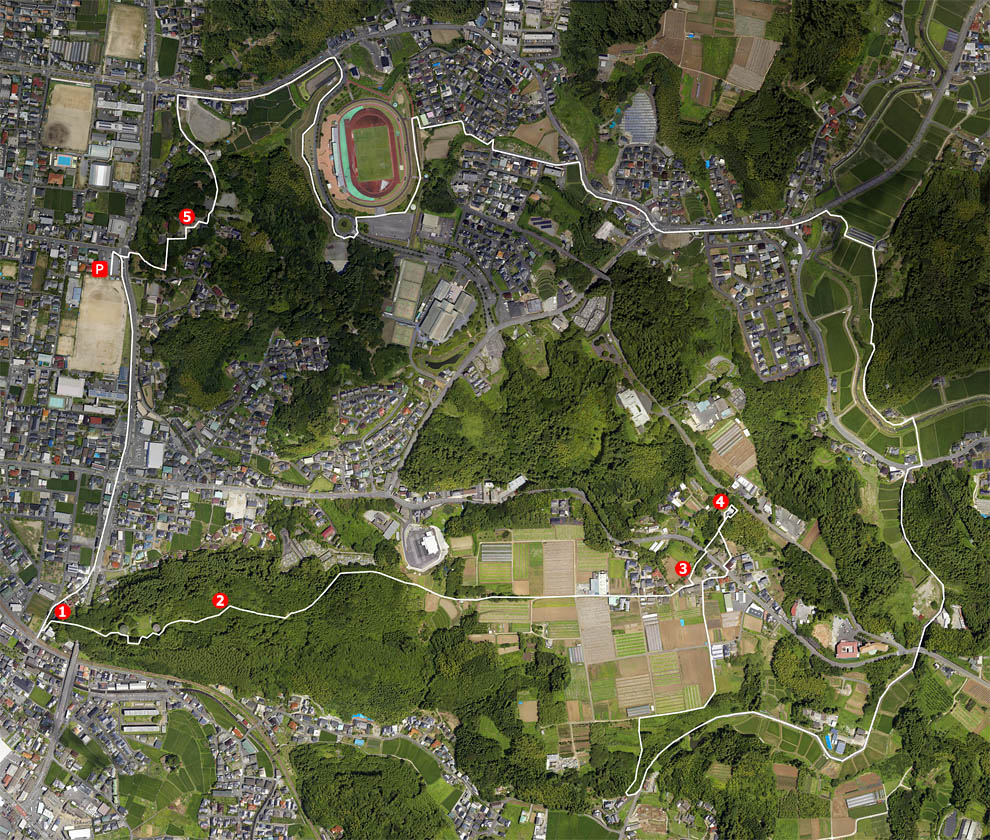

会所山・久津媛公園

標高164.3mの会所山は 日田市東部の郡境にある月出山岳(かんとうだけ)から続く丘陵地が

半島のように日田盆地に突き出た突端にある 盆地を見渡すには都合よく古代日田の発祥地とされる

古くは「恵曾山(えそやま)」と呼ばれ『豊後風土記』では 筑紫国から豊後国日田に入った景行天皇を

比佐津媛が迎えた所と伝えられている 山上には止波宿禰(鳥羽宿禰)を葬ったとされる鳥羽塚古墳や

比佐津媛神社があり 弥生時代の甕棺が出土するなど古代・中世の史蹟が散見される

御巡狩(じゅんしゅ)記念碑 (景行天皇の国見・巡狩を記念した碑)

碑文:万?むくの 日代の宮の お保須米呂? 仰がいまつる 恵曾の神山

掲示板による読みは「まきむくの 日代の宮の 大すめろぎ 仰がい まつる 恵曽の神山」

伝承では 日田郡における八幡神社の初見は天武天皇白鳳9年(680)に 靱負郷岩松峰に

「宇佐の鷹の居の社にいます神」と名乗る神が現れ 社を建てて祀ったのが初めと伝わる

この社は 現在日田市天瀬町馬原500に存在する鞍形尾(くらがとう)神社で大波羅八幡宮の粗社となる

元大原宮の縁起によれば 貞観元年(858)求来里村の杉ヶ原の大杉に岩松の峰の神を名乗る神が降り

「杉原が便宜よいのでここにきた 長く豊西の地を守らん」と告げ 杉の梢に奇端(白幣)が現れ

時の郡司によって 日田郡の総鎮守として八幡大神を祀り「杉原宮」と名付けて崇敬した

「大原八幡宮」と改称した 延喜18年(918)に社殿造営 室町時代の文明6年(1473)に再建され

江戸時代初期の寛永2年(1625)に田島村へ再度遷座されるまで 約600年間大原八幡宮の社地であった

遷座後は「元大原神宮」と称し氏神となった 明治6年(1872)元大原神社に改称

神殿・幣殿・拝殿・水盤舎・神輿蔵が残されており 当初は茅葺き屋根であった

寛永元年(1624)日田永山城主・石川忠総が 八幡宮を求来里村の大原からこの地に遷座した

祭神は 応神天皇・神功皇后・比売大神の三柱を祀る 拝殿・幣殿・本殿は欅造り 廊下は銀杏の板張り

建立年は 棟札に寛政6年(1794)の墨書きが残されている いずれも建築当時の様式を残す