2008.08.24 浪速の散歩道 今宮から本町まで

大黒・稲荷・阿弥陀さま

道頓堀に架かる戎橋は今宮戎への参道で その戎橋から西へ三つ目の橋が大黒様への参道・大黒橋

大黒橋を南へ行ったら 大国主神社敷津松之宮がある

今日はJR今宮駅から散歩のはじまり

浪速区敷津西1丁目 敷津松之宮(しきつまつのみや)

地元では「木津の大国さん」と呼ばれ 町名や駅名の由来にもなるほど摂社の大国主神社の方が有名だが

宗教法人としての正式登録名は敷津松之宮である 創建由緒は 神功皇后が三韓征伐より帰還し

住吉大社から敷津の浜を航行している折に 荒波が海岸に打ち寄せているのを見て渚に松を3本植え

松の下に素盞嗚尊を祀って これより上には潮が満ちないよう祈願したのが由緒とされている

よって主祭神は素盞嗚尊(スサノオノミコト)境内・摂社の日出大国社は 延享元年(1744)2月に神託があり

出雲大社を勧請して建立された 以来 今宮戎神社と並んで大阪市街からの参拝が多い神社となった

戎橋の由来と同様に 道頓堀川に架かる大黒橋は当社への参道に由来している

大阪七福神めぐり

大黒:浪速区敷津西・大国主神社 恵比寿:浪速区恵美須西・今宮戎神社

毘沙門天:浪速区日本橋・大乗坊 弁財天:中央区島之内・法案寺 福禄寿:中央区谷町・長久寺

寿老人:天王寺区玉造本町・三光神社 布袋:天王寺区・四天王寺布袋堂

円手町は 明治初頭の西成郡難波村大字難波の字であったが 明治30年に大阪市に編入され 南区大字難波の

一部となった 明治33年に東西に分割され 西・東円手町となった 昭和55年の住居表示統合変更に伴い

元町1丁目・湊町1丁目の各一部となり東円手町は消滅したが 南北の筋道名として残された

大阪市浪速区稲荷2丁目6-26 赤手拭稲荷

『浪速区史』によれば 慶長年間に堤の中央に浪除松と呼ばれる大老松があり その樹の下に祀られた祠が

始まりとされる 元々は松の稲荷と称していたが ご利益を得た者たちが紅染めの手拭を祠前に献じたのが

恒例となって赤手拭稲荷というようになった 祭神は 豊受皇大神・猿田彦命・宇受売命の三柱

第二次世界大戦中の空襲でご神体を残し焼失したが 1948年に本殿が再建された

商売繁盛などに御利益があるとされ 上方落語「ぞろぞろ」の舞台としても有名である

道頓堀(どうとんぼり)

正式には「道頓堀川」大阪では「とんぼり」と言うこともある 東横堀川と西横堀川を結ぶ堀川の開削が

慶長17年(1612)に開始され 河内の安井道頓が普請奉行に任命された

しかし 大坂の陣で道頓が戦死したため 従弟の安井九兵衛や安藤藤次らに引き継がれ

元和元年(1615)に完成した 当初は新堀・南堀川・新川などと呼ばれていたが 大坂城主の松平忠明が

相当な私財を投じた道頓の功績に鑑み また その死を悼み「道頓堀」と命名した

西区堀江は 東の西横堀・西の木津川・南の道頓堀・北の長堀と四堀川に囲まれた地域である

また この地名は仁徳天皇が開いたという「難波の堀江」に由来するが 地理的には全く無関係な位置にある

町は大坂城下の南西端に位置し 17世紀初めまで海であった 江戸時代に入り堀川の開削が進められたが

中央部が低湿地帯のまま 西横堀沿いに横堀呉服町 道頓堀沿いに新難波町 木津川沿いに下博労町

長堀沿いに宗無町と次郎兵衛町が出来た その後も埋め立てが進められ 慶安元年(1648)に玉造口定番屋敷の

敷地拡大のため 玉造8町が下博労町の内側に移転して新玉造8町が成立したが大半は 荒地状態のままであった

元禄11年(1698)から堀江川の開削と堀江新地の開発が始まり 堀江川を境に北堀江・南堀江の町が成立した

まず堀江川の水運を活かして材木問屋が集中し 江戸末期には家具・仏具・欄間建具などの木工産業も集まった

大阪市西区北堀江3丁目 浄土宗 蓮池山 智善院和光寺と阿弥陀池

和光寺は尼僧が住職をつとめる尼寺である 阿弥陀池は 後に信濃善光寺の本尊となる阿弥陀如来像が捨てられ

後に引き上げられた場所として有名である 元禄11年(1698)堀江新地の開発に合わせて善光寺の智善上人が

信濃善光寺の本尊が出現した霊地として新たに寺院を建立し 善光寺から金銅阿弥陀仏像を迎え

元禄12年(1699)に本尊として祀り開基した 江戸時代には 幕府の計らいで境内地を1800坪とし

永代寺地と定められ 多くの堂宇があった 周辺には 47軒の茶屋が遊所として商いを行なっていたほか

境内にも浄瑠璃・講釈・軽業等が興行され 見世物や物売りの店も並びにぎわっていた

また 寺が催す富くじと植木市が有名であった 昭和20年3月の米軍による大空襲で本堂などが焼失し

境内地も戦後の復興計画により削られたが 戦後早くに仮本堂を建立し昭和28年に庫裡が

昭和36年には本堂が竣工した 境内の阿弥陀池は 上方落語の演目・阿弥陀池の舞台にもなっている

善光寺本尊の阿弥陀仏は 欽明天皇13年(552)百済より日本に渡り 日本最古の仏像とされるが

廃仏派の物部氏により難波の堀江に棄てられた 後に 信濃国国司の本田善光が堀江に棄てられた阿弥陀如来を

この池より救ったことからこの池が阿弥陀池といわれるようになった 阿弥陀如来は信濃の飯田に祀られたが

皇極天皇元年(624)に 現在の善光寺のある地に移され 皇極天皇3年(644)に本堂が創建された

堀江から長堀(今は埋め立てられて長堀通り)を渡ったら花街新町 新町芸者も昔の話し

新町を経て この字「どないしたらこう読めるねん!」と「ツッコミ」を入れつつ

摂津一宮・坐摩神社(いかすりじんじゃ)へ

大阪市中央区久太郎町4丁目 摂津一宮・坐摩神社

南御堂の裏手にあり 正式名は「いかすりじんじゃ」だが 一般には「ざまじんじゃ」または「ざまさん」で通る

神功皇后が三韓征伐より帰還したとき 淀川河口の地に坐摩神を祀ったことが始まりとされ

住吉大社と同じく摂津国一宮を称する 創建時の社地は 淀川河口渡辺津で

近世以前は「八軒家」と呼ばれるところにあったと推定されている 天正11年(1583)の大坂城築城に際し

現在地に遷座した 本町通にも近く多くの物売りや見せ物が門前に集まり賑わった

特に古着屋は「坐摩の前の古手屋」として有名で 上方落語の「古手買」「壺算」などの舞台となった

この古手屋が発展し 後の「そごう百貨店」が生まれ 船場に繊維問屋が集まるきっかけとなった

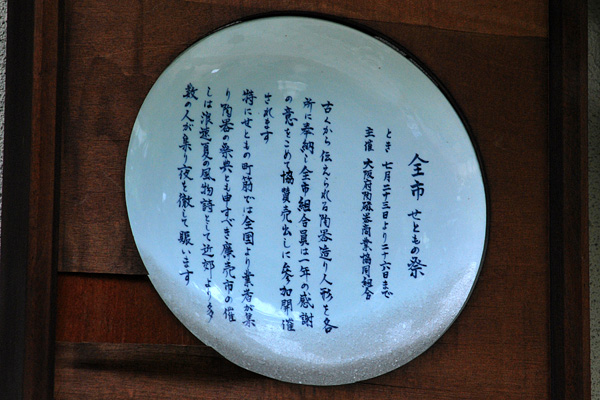

また西横堀川沿いには陶器問屋が並ぶのは 境内摂社に陶器神社があることによる

毎月の1日・15日・23日と7月21-23日の茶碗供養と25・26日のせともの祭に公開される

地下鉄中央線に乗り 本町駅から谷町四丁目駅まで移動

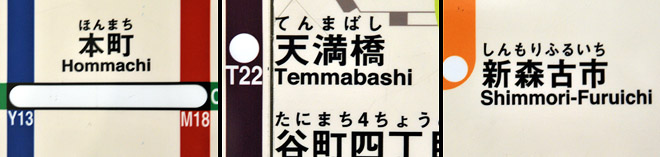

今更ながら気付いていなかった話 発見!鉄道のヘボン式ローマ字原則

本町の「本」は<HON>でなく<HOM>となっている しかし「ん」全部が<M>ではない

「ん」の次に「ま行」がくるときだけ NがMになるわけ

鉄道では昔からローマ字をヘボン式という表記で書くので B・M・Pの前に来る「ん」はMになるらしい

ヘボン式ローマ字 今は習っているのか? ヘボ!・・・? 大昔に習ったはずだけど 覚えていない