山陰本線

駅数:160(起終点駅 及び支線駅含む)

駅名:京都-丹波口-二条-円町-花園-太秦-嵯峨嵐山-保津峡-馬堀-亀岡-並河-千代川-八木

-吉富-園部-船岡-日吉-鍼灸大学前-胡麻-下山-和知-安栖里-立木-山家-綾部-高津-石原

-福知山-上川口-下夜久野-上夜久野-梁瀬-和田山-養父-八鹿-江原-国府-豊岡-玄武洞

-城崎温泉-竹野-佐津-柴山-香住-鎧-餘部-久谷-浜坂-諸寄-居組-東浜-岩美-大岩-福部

-鳥取-湖山-鳥取大学前-末恒-宝木-浜村-青谷-泊-松崎-倉吉-下北条-由良-浦安-八橋-赤碕

-中山口-下市-御来屋-名和-大山口-淀江-伯耆大山-東山公園-米子-安来-荒島-揖屋-東松江

-松江-乃木-玉造温泉-来待-宍道-荘原-直江-出雲市-西出雲-出雲神西-江南-小田-田儀-波根

-久手-大田市-静間-五十猛-仁万-馬路-湯里-温泉津-石見福光-黒松-浅利-江津-都野津-敬川

-波子-久代-下府-浜田-西浜田-周布-折居-三保三隅-岡見-鎌手-石見津田-益田-戸田小浜

-飯浦-江崎-須佐-宇田郷-木与-奈古-長門大井-越ケ浜-東萩-萩-玉江-三見-飯井-長門三隅

-長門市-黄波戸-長門古市-人丸-伊上-長門粟野-阿川-特牛-滝部-長門二見-宇賀本郷-湯玉

-小串-川棚温泉-黒井村-梅ケ峠-吉見-福江-安岡-梶栗郷台地-綾羅木-幡生(終点)

仙崎支線駅:仙崎

歴史

山陰本線の歴史は京都鉄道会社から始まる

宮津・舞鶴を中心とした一帯は 明治初期から大陸側に対し重要な地域と目され 舞鶴市までの鉄道敷設が

課題となっていた そこで田中源太郎・浜岡光哲らが発起人となり京都から舞鶴までの鉄道敷設を目的に

京都鉄道会社が設立され 明治28年(1895)京都駅から綾部を経て 舞鶴に至る鉄道免許を申請受理された

舞鶴への鉄道敷設は 京都鉄道会社のほか 阪鶴鉄道(大阪-福知山-舞鶴)と競合する計画であったが

京都鉄道に対して認可が下ったため 阪鶴鉄道の認可は 福知山までとなった

保津峡の難工事を経て 明治32年(1899)には京都-園部間が開業したが 資金難のため工事が中断され

残区間の工事着工は実質不可能な状態に陥ってしまった

明治34年(1901)には舞鶴鎮守府が開設されることから 国としても切羽詰まった状況となり

残区間の工事は 阪鶴鉄道を延伸させるルートで 福知山-綾部-舞鶴間を政府によって施工された

明治37年(1904)には開通させ 経営は阪鶴鉄道会社に委譲した

一方の西部区間では 明治35年(1902)御来屋-米子間が国営鉄道により開業された

明治40年(1907)には 京都鉄道・阪鶴鉄道ともに国有化され 以後の工事は全て国が関わる事となる

明治41年(1908)に 御来屋-鳥取・米子-松江間がそれぞれ東西に延伸開業した

明治43年(1910)に 旧京都鉄道区間の園部-綾部間が漸く開通するに至った

明治44年(1911)には 播但線の生野-和田山・和田山-福知山・和田山-香住間がそれぞれ開通し

西部区間の松江-出雲間も開通開業した あとは難工事区間である香住-浜坂区間を残すのみとなった

明治45年(1912)難工事の末「余部橋梁」と「桃観隧道」が竣工し

当初の計画であった 京都-出雲間が全通して山陰本線となった

その後の山陰本線は 昭和3年(1928)に山口県・須佐駅まで延伸した

昭和5年(1930)には 宇田郷-正明市駅-阿川駅間と正明市-仙崎駅間は美祢線を延伸する形で開業した

小串-幡生駅間は 大正14年(1925)に長州鉄道を国有化したもので 小串線と称していたが

昭和3年(1928)に小串線を阿川駅まで延伸し 昭和8年(1933)に山陰本線が宇田郷駅まで延伸開業して

美祢線の宇田郷-正明市- 阿川駅間と小串線の阿川-幡生駅間を編入して

京都-幡生駅間が全通し「山陰本線」となった 美祢線の正明市駅-仙崎駅間を山陰本線の支線とした

全通するまで 京都鉄道設立から数えて 38年もの歳月が流れていた

<文中の年代クリックで開通路線図が別ウィンドで開く 閉じるのは右上のXで>

| ●京都鉄道から京都線へ | ||

| 明治30年(1897) | 2月 | 二条-嵯峨駅(嵯峨嵐山駅)間を開業 二条駅・嵯峨駅を開業 |

| 4月 | 大宮-二条駅間を延伸開業 大宮駅・丹波口駅を開業 | |

| 11月 | 京都-大宮駅間を延伸開業 官営鉄道・京都駅に乗り入れ | |

| 明治31年(1898) | 1月 | 花園駅を開業 |

| 明治32年(1899) | 8月 | 大宮駅廃止(明治38年再開) |

| 8月 | 嵯峨-園部駅間を延伸 亀岡・八木・園部駅を開業 | |

| 明治40年(1907) | 8月 | 京都鉄道を国有化する |

| 明治42年(1909) | 10月 | 路線名称設定 京都-園部駅間を京都線とする |

| 明治43年(1910) | 8月 | 園部-綾部駅間を延伸開業 日吉・胡麻・和知・山家駅を開業 |

| 明治44年(1911) | 9月 | 大宮駅を廃止 |

| ●阪鶴鉄道から阪鶴線へ(綾部駅 - 福知山駅間) | ||

| 明治37年(1904) | 11月 | 福知山-綾部-新舞鶴駅間を国が施工開業し阪鶴鉄道に貸与 |

| 山陰本線の区間に 綾部・石原・福知山駅が開業された | ||

| 明治40年(1907) | 8月 | 阪鶴鉄道を国有化 |

| 明治41年(1908) | 7月 | 和田山-八鹿駅間を開業 養父駅・八鹿駅を開業 |

| 明治42年(1909) | 7月 | 豊岡駅まで延伸 江原駅・豊岡駅を開業 |

| 9月 | 城崎駅まで延伸開業 城崎駅を開業 | |

| 10月 | 路線名称制定 飾磨-姫路-和田山-城崎駅間を播但線に | |

| 神崎-福知山-綾部-新舞鶴駅間を阪鶴線とする | ||

| 明治44年(1911) | 10月 | 播但線 城崎-香住駅間を延伸開業 支線として和田山-福知山駅間も開業 |

| 上川口・下夜久野・上夜久野・梁瀬・竹野・佐津・香住駅を開業 | ||

| ●山陰本線・全通前の香住以西区間 | ||

| 明治35年(1902) | 11月 | 境-米子-御来屋駅間を開業 山陰本線区間に米子・淀江・御来屋駅開業 |

| 12月 | 熊党駅(伯耆大山駅)開業 | |

| 明治36年(1903) | 8月 | 御来屋-八橋駅間を延伸開業 下市・赤碕・八橋(浦安駅)を開業 |

| 12月 | 八橋-倉吉駅間を延伸開業。由良駅・倉吉駅を開業 | |

| 明治37年(1904) | 3月 | 倉吉-松崎駅間を延伸開業 松崎駅を開業 |

| 明治38年(1905) | 5月 | 松崎-青谷駅間を延伸開業 泊駅・青谷駅を開業 |

| 明治40年(1907) | 4月 | 青谷-鳥取仮停車場間を延伸開業 浜村駅・宝木駅・湖山駅・鳥取仮停車場を開業 |

| 明治41年(1908) | 4月 | 鳥取仮停車場-鳥取駅間・米子-安来駅間を延伸開業 |

| 鳥取-安来間を本線・米子-境間を支線とする 鳥取・安来駅開業 鳥取仮停車場廃止 | ||

| 11月 | 安来-松江駅間を延伸開業 荒島・揖屋・馬潟(東松江駅)・松江駅を開業 | |

| 明治42年(1909) | 3月 | 名和仮乗降場を開業 |

| 10月 | 路線名称制定 鳥取-米子-松江駅間を山陰本線とする | |

| 11月 | 松江-宍道駅間を延伸開業 湯町(玉造温泉)・宍道駅を開業 | |

| 明治43年(1910) | 6月 | 岩美-鳥取駅間・宍道-荘原駅間を延伸開業 岩美駅・荘原駅を開業 |

| 10月 | 荘原-出雲今市間を延伸開業 塩見(福部)・直江・出雲今市駅(出雲市駅)を開業 | |

| 明治44年(1911) | 10月 | 熊党駅を大山駅に改称 |

| 11月 | 浜坂-岩美駅間を延伸開業 浜坂駅・居組駅を開業 | |

| 明治45年(1912) | 3月 | 香住-浜坂駅間を開業し京都-出雲今市駅間全通 鎧・久谷駅開業 |

| 綾部-福知山間 播但・福知山-香住間を山陰本線に編入 | ||

| 5月 | 倉吉駅を上井駅に改称 | |

| ●山陰本線(出雲今市-須佐駅) | ||

| 大正02年(1913) | 11月 | 出雲今市駅-小田駅間を延伸開業 知井宮(西出雲)・江南・小田駅を開業 |

| 大正04年(1915) | 7月 | 下北条駅開業 小田-石見大田駅間延伸 田儀・波根・久手・石見大田駅を開業 |

| 大正06年(1917) | 5月 | 石見大田-仁万駅間を延伸開業。五十猛駅・仁万駅を開業 |

| 大正07年(1918) | 11月 | 玄武洞仮停車場を駅に変更 仁万-浅利駅間を延伸 馬路・温泉津・黒松・浅利駅を開業 |

| 大正09年(1920) | 12月 | 浅利-都野津駅間を延伸開業 石見江津・都野津駅を開業 |

| 大正10年(1921) | 9月 | 都野津-浜田駅間を延伸開業。波子・下府・浜田駅を開業 |

| 大正11年(1922) | 9月 | 浜田-三保三隅駅間を延伸開業 石見長浜・周布 三保三隅駅を開業 |

| 大正12年(1923) | 12月 | 三保三隅-石見益田駅間を延伸開業 山口線と接続 鎌手駅・石見津田駅を開業 |

| 大正13年(1924) | 4月 | 折居駅を開業 |

| 大正14年(1925) | 3月 | 石見益田-石見小浜駅間を延伸開業 石見小浜駅を開業 下山駅を開業 |

| 大正15年(1926) | 岡見駅を開業(4月) 静間駅を開業(9月) 大山口駅を開業(9月) | |

| 昭和02年(1927) | 6月 | 戸田小浜-飯浦駅間を延伸開業 飯浦駅を開業 |

| 昭和03年(1928) | 3月 | 須佐駅まで延伸開業 江崎・須佐駅開業 八橋浜仮停車場 末恒・石見福光駅開業 |

| 昭和04年(1929) | 12月 | 来待駅を開業 |

| 昭和06年(1931) | 7月 | 諸寄仮停車場を開業 |

| ●長州鉄道から小串線へ(幡生-小串駅間) | ||

| 大正03年(1914) | 4月 | 長州鉄道 東下関-幡生-小串駅を開業 山陰本線区間に 垢田口停留場・綾羅木駅 |

| 安岡駅・福江駅・吉見駅・梅ケ峠駅・黒井村駅・川棚温泉駅・小串駅を開業 | ||

| 大正06年(1917) | 3月 | 垢田口停留場を廃止 |

| 大正14年(1925) | 6月 | 幡生-小串駅間を国有化 小串線となる |

| 8月 | 小串-滝部駅間延伸開業 湯玉・長門二見・滝部駅開業 | |

| 昭和03年(1928) | 9月 | 滝部-阿川駅間を延伸開業 特牛・阿川駅を開業 |

| ●美祢線(宇田郷-正明市- 阿川駅間) | ||

| 大正13年(1924) | 11月 | 美祢線 正明市駅(現:長門市駅)-長門三隅駅間を延伸開業 長門三隅駅を開業 |

| 大正14年(1925) | 4月 | 長門三隅-萩駅間を延伸 三見・玉江・萩駅開業 |

| 11月 | 東萩駅間まで延伸 東萩駅開業 | |

| 昭和03年(1928) | 12月 | 支線 正明市-黄波戸駅間を開業 黄波戸駅を開業 |

| 昭和04年(1929) | 4月 | 東萩-奈古駅間延伸開業 長門大井・奈古駅開業 |

| 5月 | 貨物支線 正明市-仙崎駅間を開業 貨物駅として仙崎駅を開業 | |

| 10月 | 黄波戸-長門古市駅間を延伸開業 長門古市駅開業 | |

| 12月 | 長門古市-阿川駅間を延伸開業し小串線に接続 人丸駅・伊上駅・長門粟野駅を開業 | |

| 昭和06年(1931) | 11月 | 奈古-宇田郷駅間を延伸開業 木与駅・宇田郷駅を開業 |

| ●山陰本線(京都-幡生間全通後) | ||

| 昭和08年(1933) | 2月 | 須佐-宇田郷駅間を開業し京都-幡生間を全通させた |

| 美祢線の宇田郷-正明市-阿川間と小串線全線を編入し | ||

| 京都-幡生間の本線及び正明市-仙崎間の支線を山陰本線とする | ||

| 7月 | 支線の正明市-仙崎間の旅客営業を開始する | |

S16 柴山・立木 S23 国府 S25 東浜・大岩 S26 中山口 S28 船岡 S30 名和・浜田港貨物駅

S32 安栖里 S33 高津・宇賀本郷 S34 敬川・餘部・久代 S35 越ケ浜 S39 飯井

H01 太秦 H05 東山公園 H07 鳥取大学前 H08 鍼灸大学前 H12 円町 H20 梶栗郷台地

S24 塩見駅→福部駅 湯町駅→玉造温泉駅 東八橋駅→浦安駅 石見長浜駅→西浜田駅

S32 出雲今市駅→出雲市駅 S37 正明市駅→長門市駅 S41 石見益田駅→益田駅 S45 石見江津駅→江津駅

S46 石見大田駅→大田市駅 S47 上井駅→倉吉駅 S48 馬潟駅→東松江駅

H05 知井宮駅→西出雲駅 神西駅→出雲大社口駅 H06 嵯峨駅→嵯峨嵐山駅 H08 殿田駅→日吉駅

H11 出雲大社口駅→出雲神西駅 H17 城崎駅→城崎温泉駅

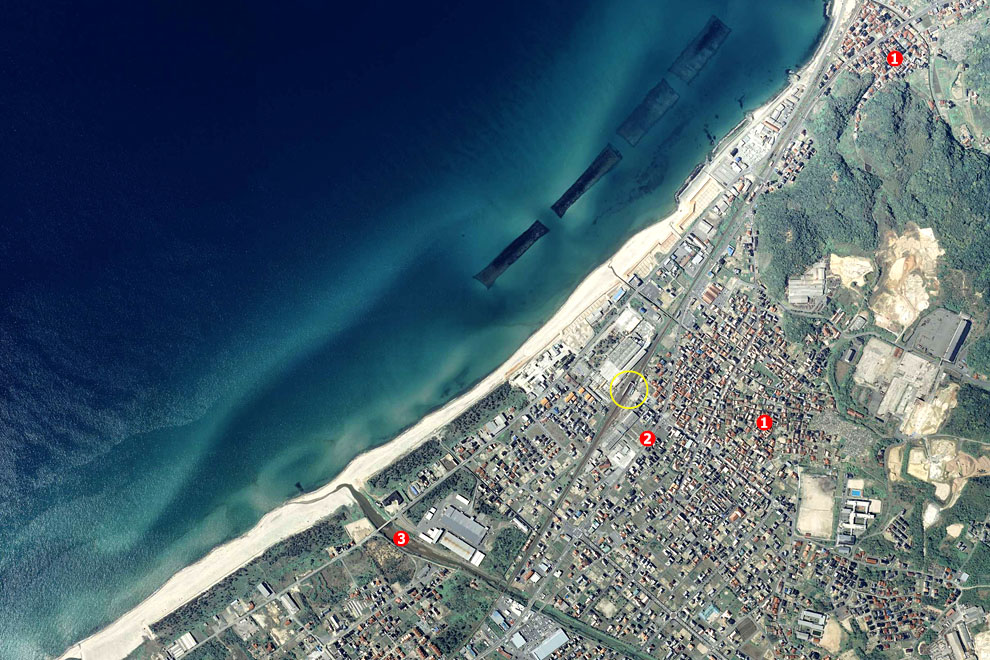

浜坂駅

浜坂駅 居組駅

居組駅 岩美駅

岩美駅 宝木駅

宝木駅 浦安駅

浦安駅 下市駅

下市駅 御来屋駅

御来屋駅 荒島駅

荒島駅 揖屋駅

揖屋駅 東松江駅

東松江駅 乃木駅

乃木駅 宍道駅

宍道駅 荘原駅

荘原駅 江南駅

江南駅 波根駅

波根駅 久手駅

久手駅 静間駅

静間駅 仁万駅

仁万駅 浅利駅

浅利駅 都野津駅

都野津駅 下府駅

下府駅 西浜田駅

西浜田駅 周布駅

周布駅 折居駅

折居駅 三保三隅駅

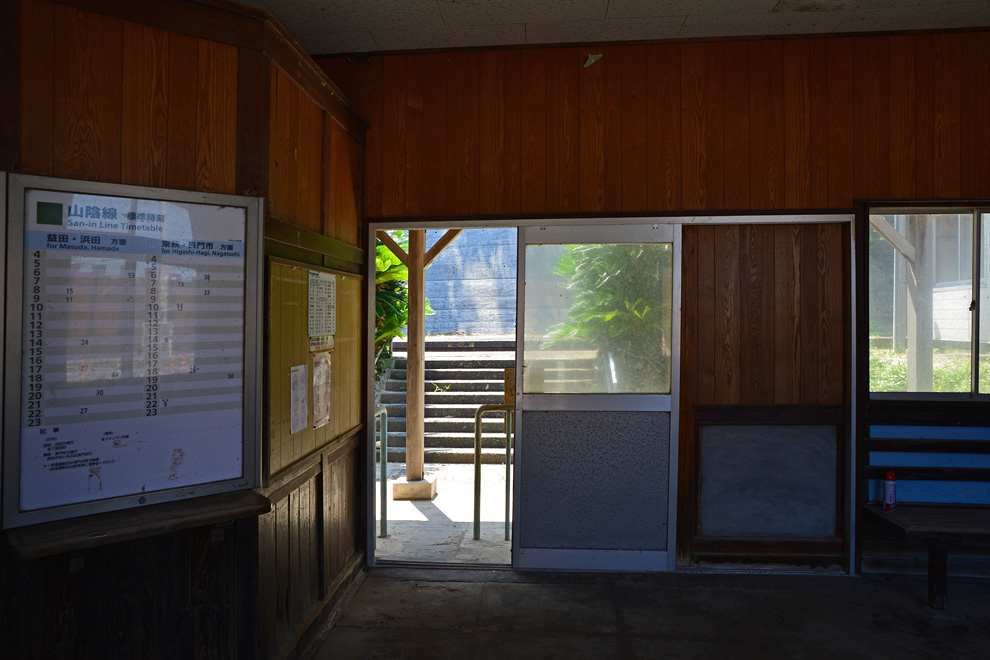

三保三隅駅 岡見駅

岡見駅 戸田小浜駅

戸田小浜駅 飯浦駅

飯浦駅 江崎駅

江崎駅 宇田郷駅

宇田郷駅 奈古駅

奈古駅 長門大井駅

長門大井駅 萩駅

萩駅 玉江駅

玉江駅 三見駅

三見駅 長門三隅駅

長門三隅駅 人丸駅

人丸駅 長門粟野駅

長門粟野駅 阿川駅

阿川駅 特牛駅

特牛駅 小串駅

小串駅 幡生駅

幡生駅