昭和40年代の信州

「信州」とは 信濃を表す別名である 古くは「しなぬ」と呼ばれ「斯那奴」の字が充てられていた

8世紀初めの『古事記』には「科野国造」の表記が残されているが 科野から「信野」「信濃」へと変遷し

和銅6年(713)の『風土記』以降は「信濃」の表記に統一されていった

「信州」は 中世以降の儒学者や国学者が 中国の呼び名に倣い 国の一文字と国を表す「州」を付けた呼び方で

泉州・紀州・甲州・武州などと同じものであり比較的新しい呼び名とされる

律令制による東山道の信濃国は 現在の長野県全域を指すが 大まかには長野盆地を有する「北信」

佐久盆地・上田盆地の「東信」 松本盆地と木曽谷の「中信」 諏訪湖と諏訪盆地の「南信」の

県歌「信濃の国」で歌われる 松本・伊那・佐久・善光寺の「四つの平」に象徴される地域に充当される

「長野」とは この内の善光寺平を表す言葉であった 明治初頭には いち早く伊那県と中野県が立県されたが

明治4年(1871)には善光寺領が新政府によって上地され 県庁が中野から長野に移転して長野県が発足した

同年の廃藩置県では 信濃国内の12藩が県に置き換わり 加えて上記の伊那・長野県を併せ14県となったが

新暦大晦日には 北・東信の長野 中・南信及び飛騨高山と名古屋の信濃部分を含む筑摩の二県に統合された

明治9年(1876)旧高山県が岐阜県に戻され 残る筑摩県域が長野県に編入され現在の長野県が発足した

昭和44年(1969)7月19日-21日 長野県上高地・乗鞍岳から愛知県犬山城まで

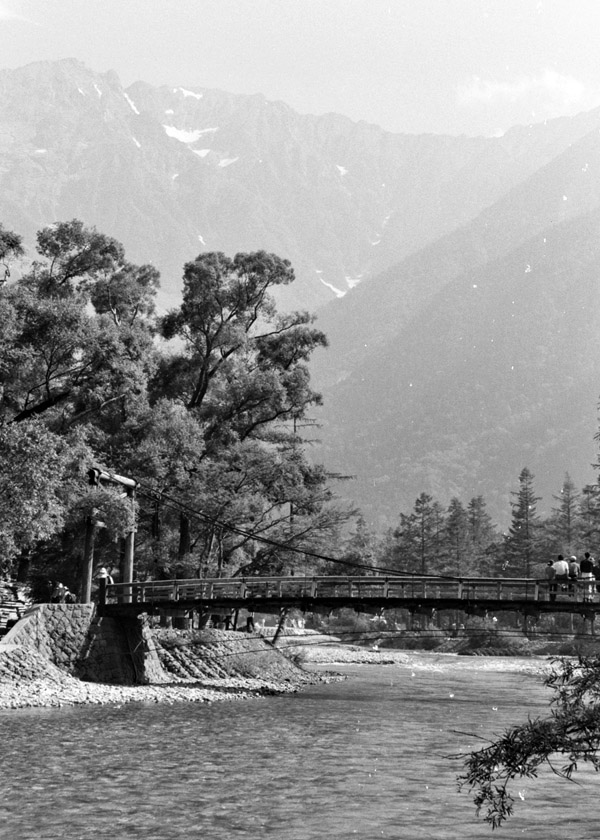

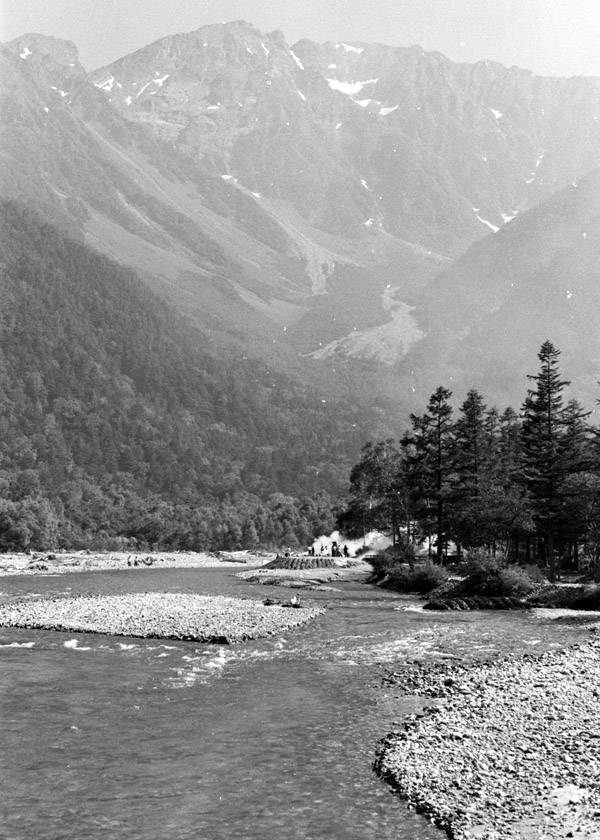

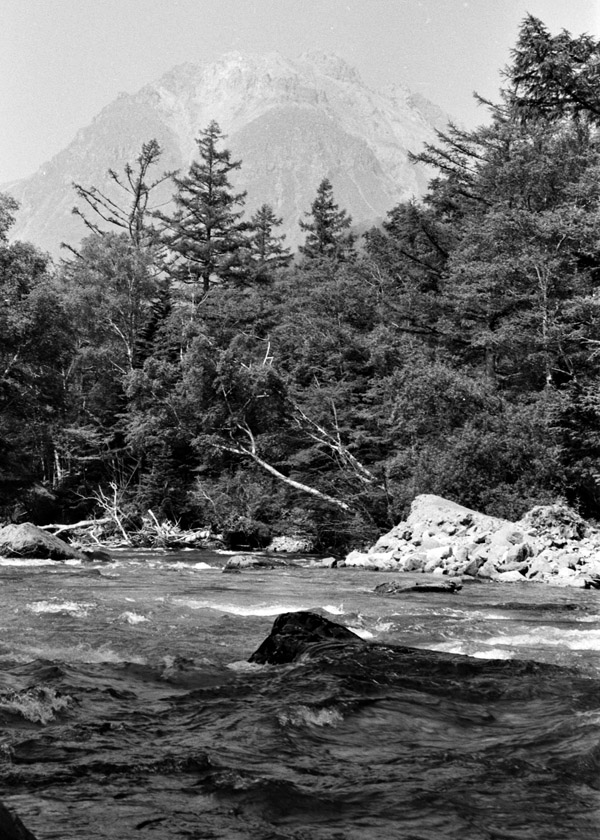

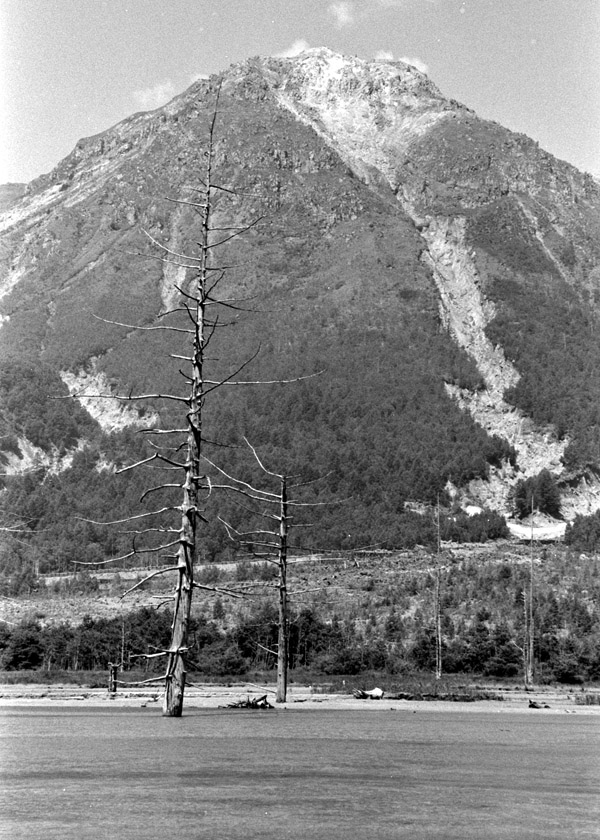

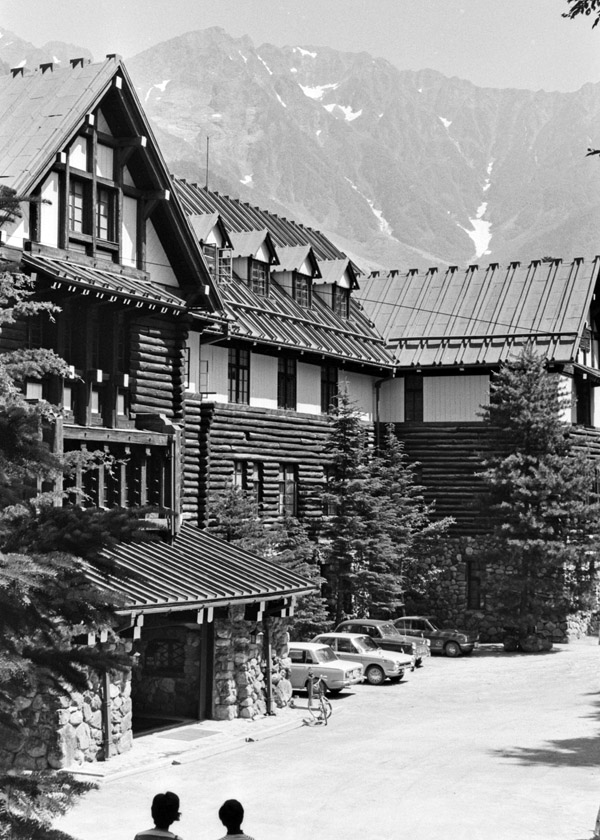

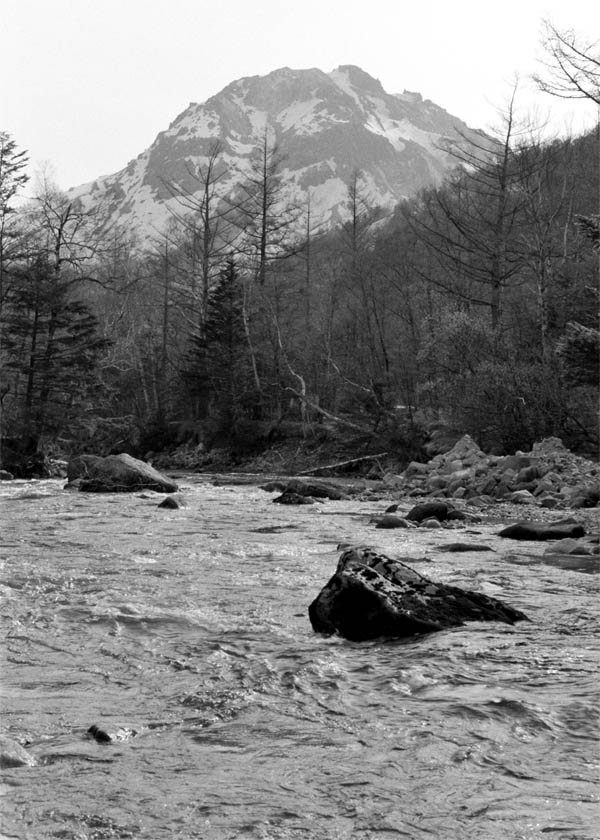

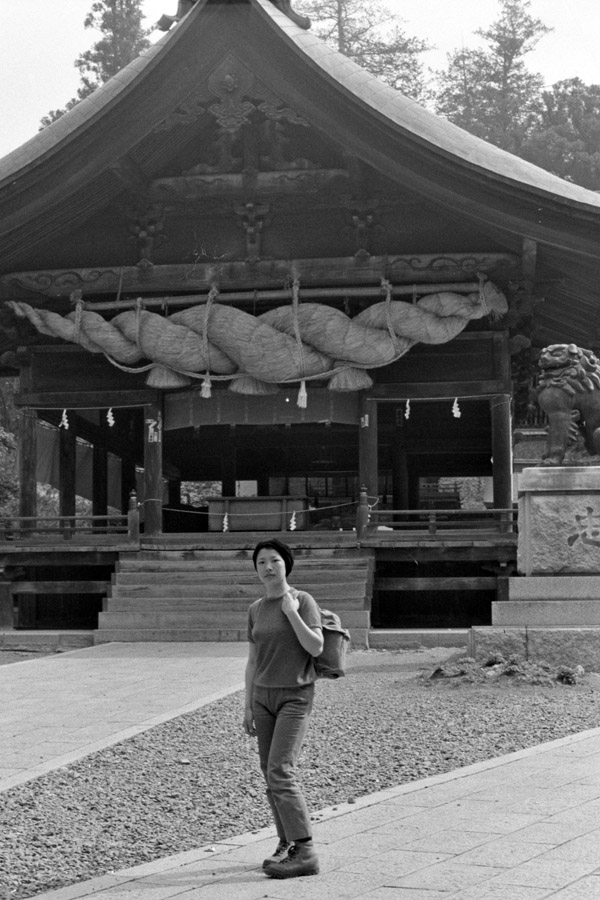

昭和44年(1969)7月19日 長野県南安曇郡安曇村 上高地

河童橋の上流 明神池のある明神地区は古来より神河内徳郷(かみこうちとくごう)と呼ばれていた

江戸時代初期の17世紀頃 明神地域に木材伐採の役人小屋が造られた 明治18年(1885)に上高地牧場を開設

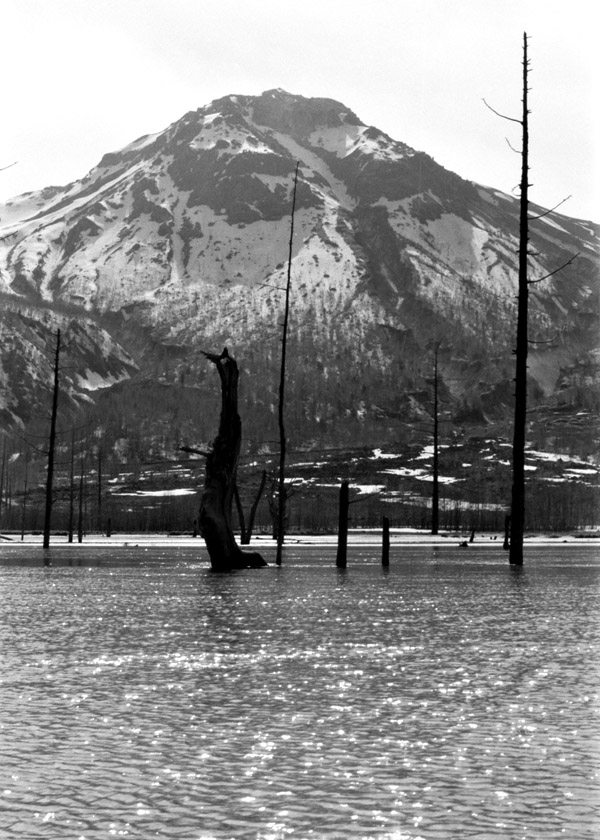

明治43年(1910)吊り橋の河童橋が架橋された 大正4年(1915)に焼岳の噴火により大正池が形成された

大正13年(1924)素掘りの旧釜トンネルが開通 昭和27年(1952)国の特別名勝および特別天然記念物に指定

平成17年(2005)に安曇村全域が松本市に編入され 同日安曇村が廃止された

平成8年(1996)からは通年のマイカー規制が開始された

現在上高地へのアクセスは 沢渡駐車場・平湯あかんだな駐車場からシャトルバスかタクシーを利用

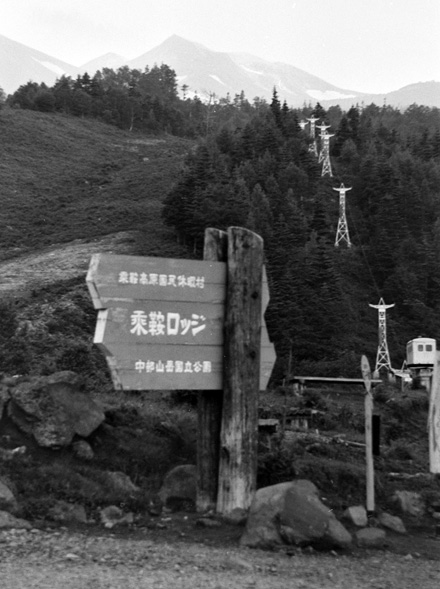

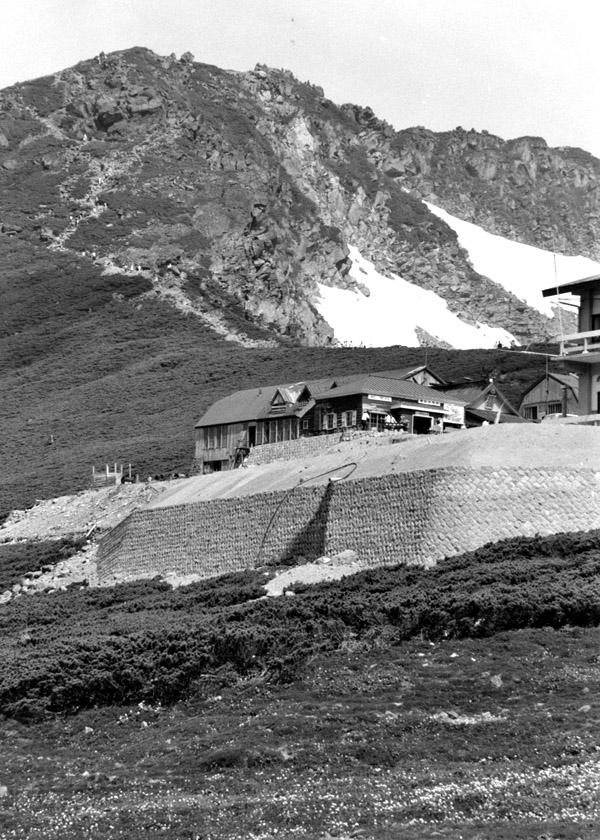

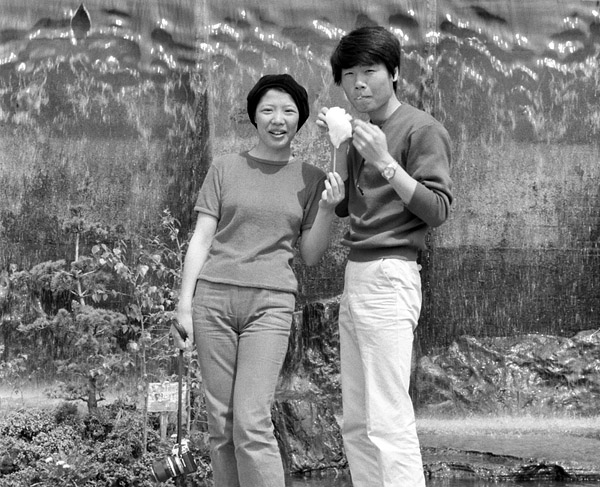

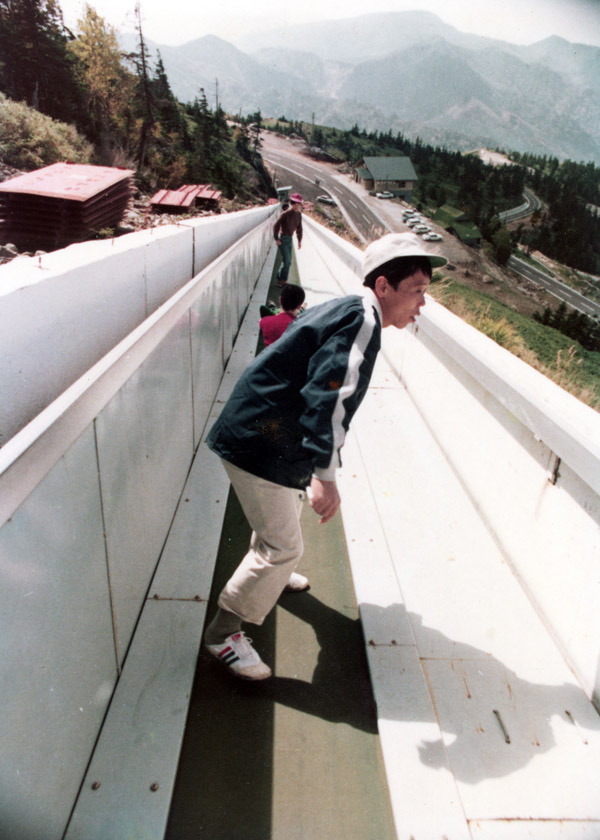

昭和44年(1969)7月20日 長野県南安曇郡安曇村 乗鞍岳

上高地からバスの便が無くタクシーで宿泊地の国民休暇村 乗鞍ロッジまで移動 途中の白骨温泉で休憩

昭和44年(1969)7月21日 日本ラインの川下りと犬山城

乗鞍畳平から乗鞍スカイラインをバスで下り国道を経て高山に至る 国鉄で高山から下呂温泉に移動 宿泊する

翌日も下呂から美濃太田駅まで国鉄で移動 大田から犬山まで日本ラインの川下りを楽しむ

日本ラインは 木曽川峡谷のうち 岐阜県美濃加茂市から愛知県犬山市にかけての別称である

明治43年(1910)に海軍の巡洋艦「生駒」に便乗し世界を巡った地理学者で衆議院議員を務めた志賀重昂が

渓谷の風景がヨーロッパ中部を流れるライン川に似ているとして 1913年に志賀重昂によって命名された

大正3年(1914)に犬山通船が設立され「ライン上り」の遊覧船事業を開始した 大正11年(1922)には

高山本線古井駅の開業に合わせ古井遊船が設立され 加茂郡古井町の青柳橋から犬山城下までの川下りを開始

その後第二次世界大戦で中止されていたが 昭和22年(1947)に美濃太田遊船と日本ライン観光が設立され

昭和23年(1948)より今渡から犬山まで川下りを再開 昭和33年には2社が統合されて日本ライン遊覧船となった

その後 名古屋鉄道子会社の日本ライン名鉄遊船から日本ライン観光へと変遷し 平成15年(2003)に閉業した

愛知県犬山市犬山北古券 国宝 犬山城

岩倉城を本城とする嫡流・伊勢守織田家の砦を 庶流・大和守織田家である織田信康が改修して築いた城である

織田信康は 後に天下人となる信長の叔父にあたるが その子信清は信長と対立して敗れ甲斐に逃れた

以後は池田恒興・織田勝長や織田信雄の城代中川定成などが入城 文禄4年(1596)には石川貞清が城主となり

城を改修して現在のような形となった 関ケ原後は 小笠原吉次・平岩親吉が相次いで城主となった

平岩親吉没後6年間は甥の吉範が城主を務めたが 元和3年(1617)に尾張藩家老の成瀬正成が城主となり

以降明治まで成瀬家の居城となった 成瀬家初代城主の正成によって天守に唐破風出窓が増築された他

元和6年(1620)には天守の大改修が行われた 明治元年の廃城により天守以外の建造物が次々と売却されたが

明治28年(1895)愛知県から旧藩主の成瀬家へ修復等を条件に無償譲渡された この政府と県の一方的な

処置にも関わらず2005年まで個人所有を続けたが 財団法人犬山城白帝文庫を設立 犬山城は法人所有となった

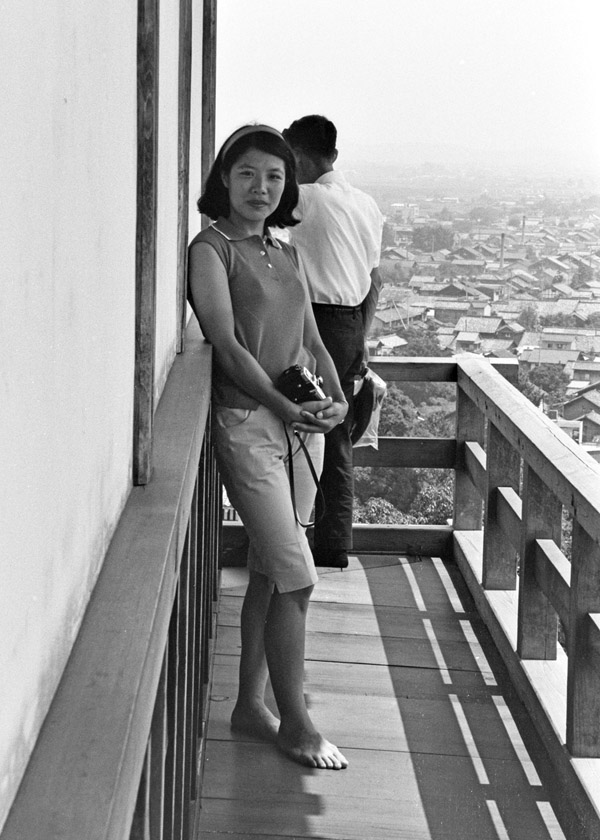

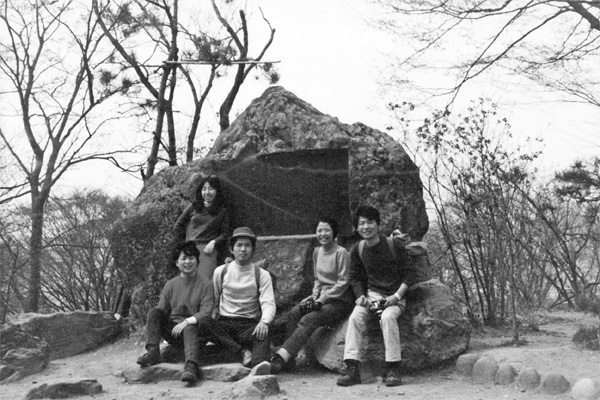

昭和45年(1970)5月 上高地・美ヶ原・白樺平・白樺湖・霧ヶ峰を周遊

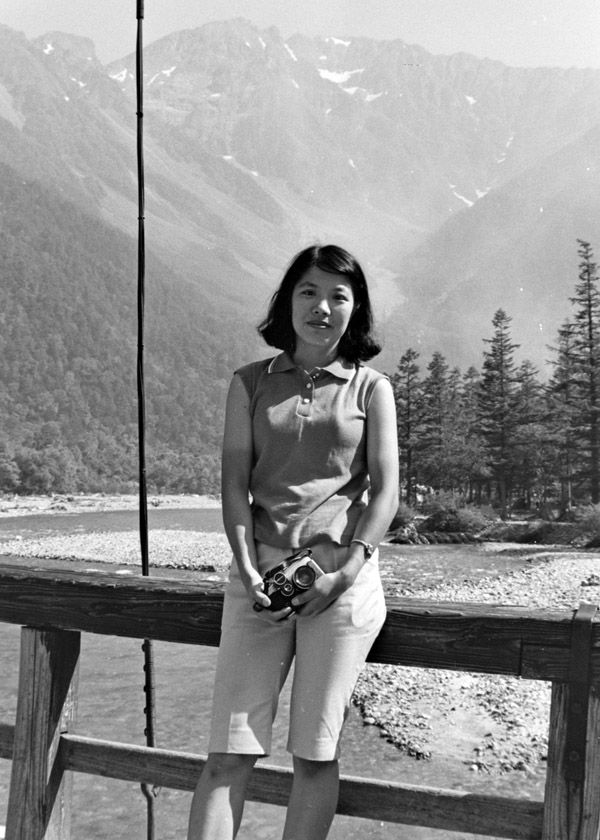

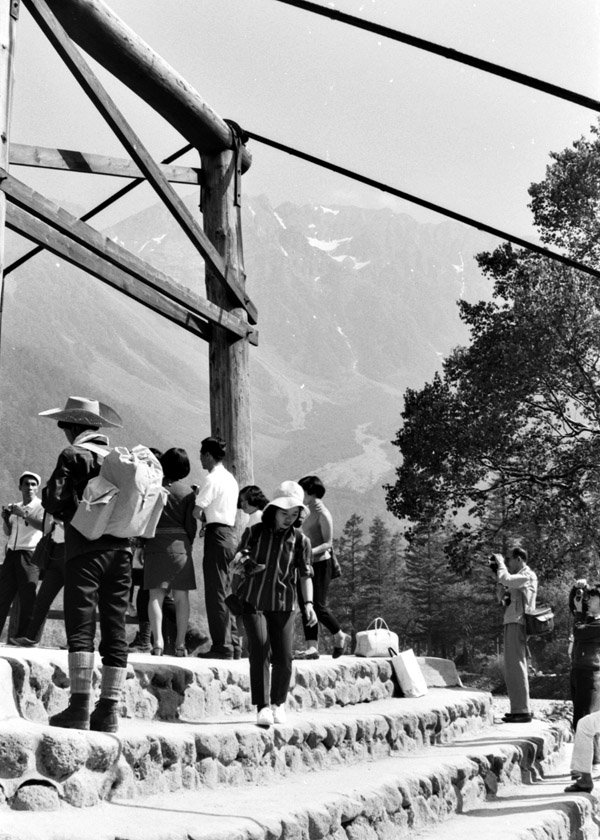

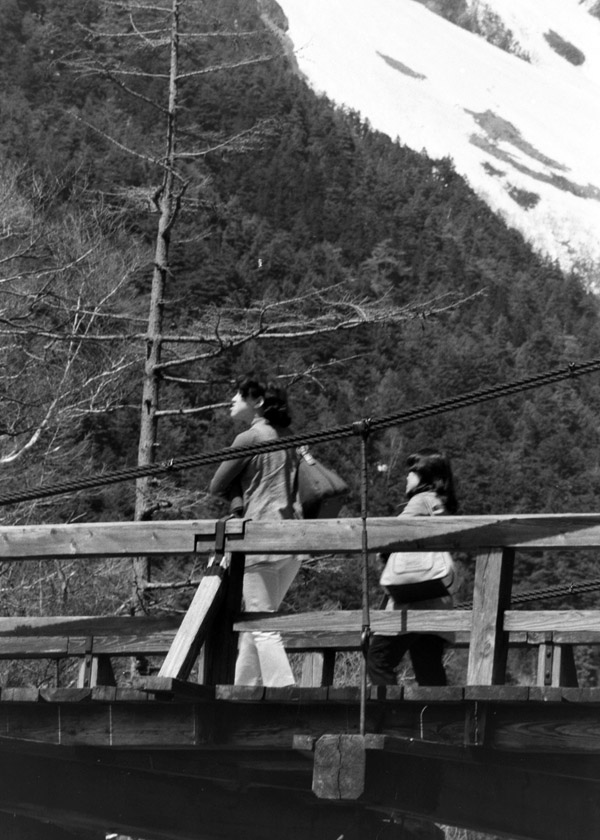

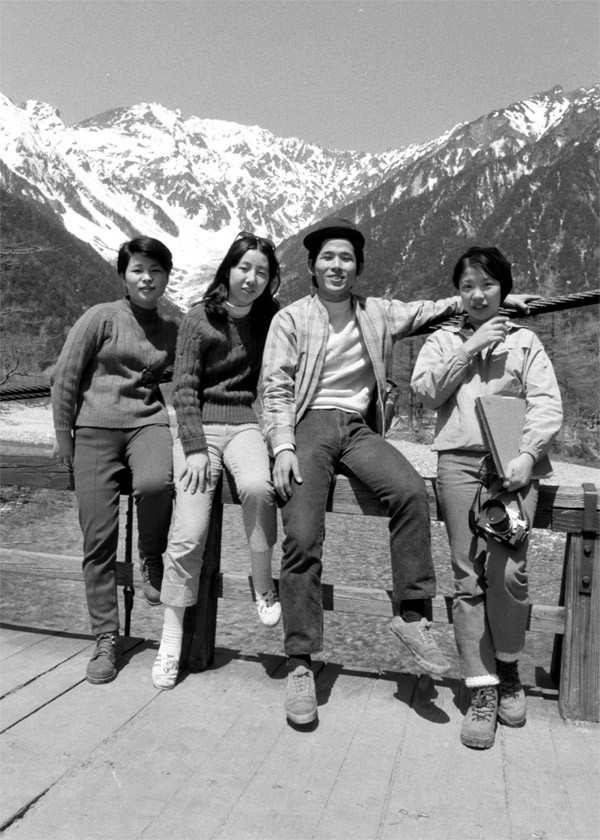

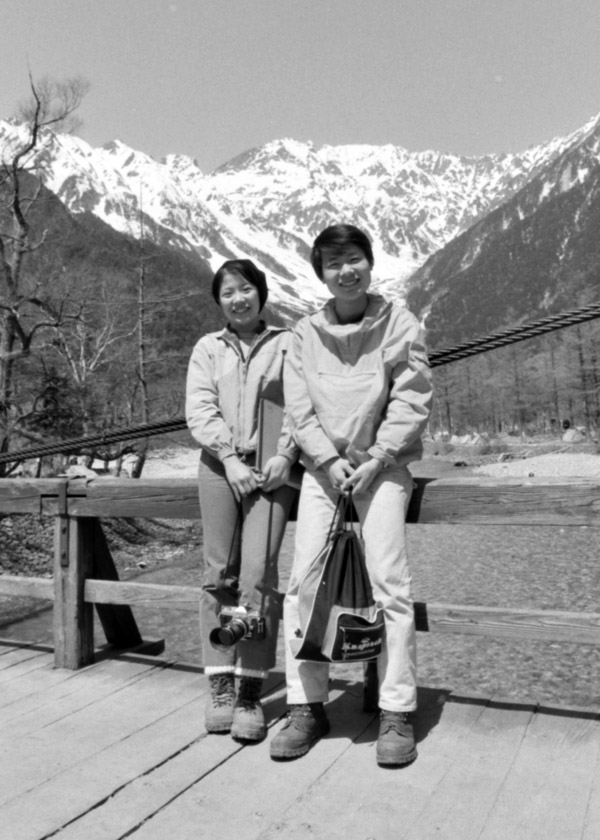

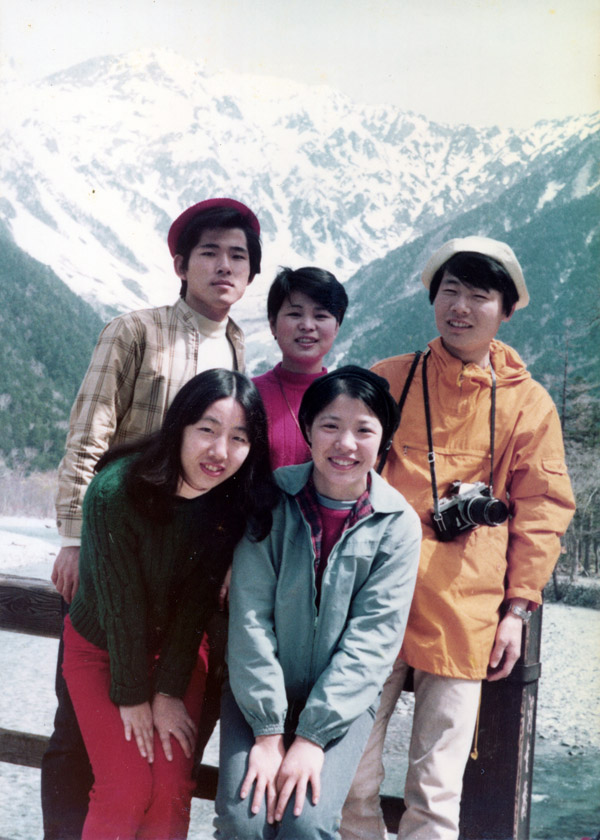

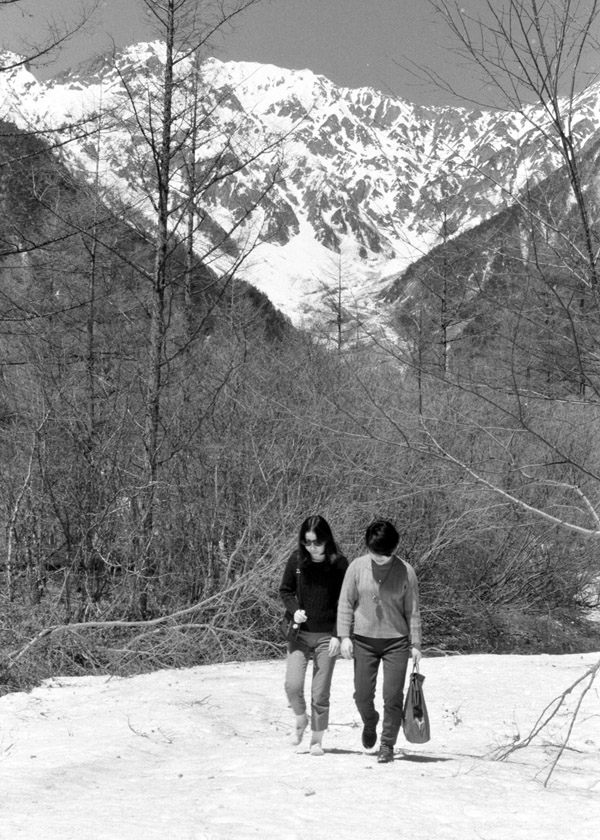

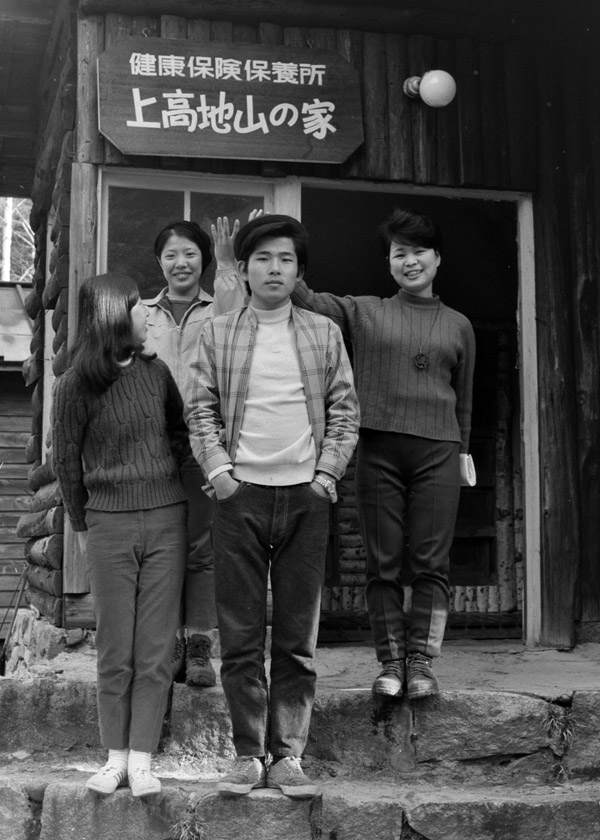

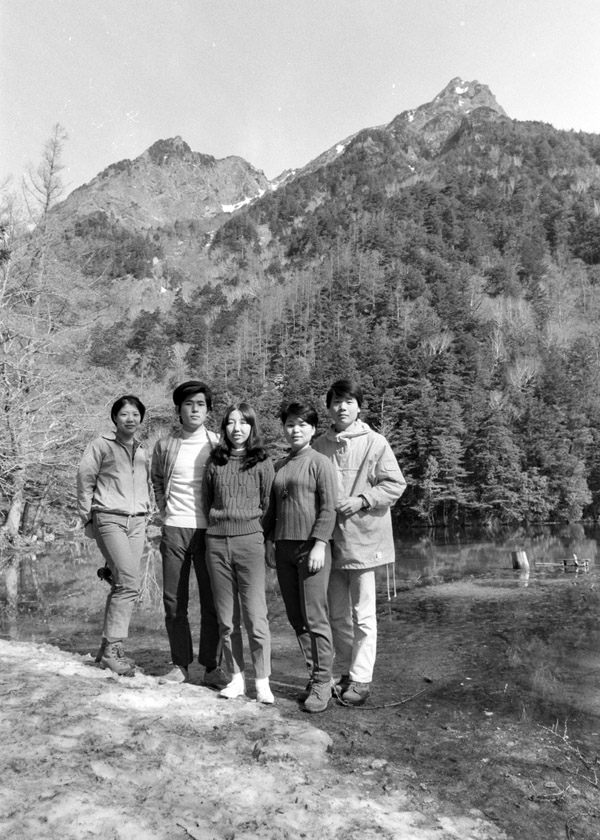

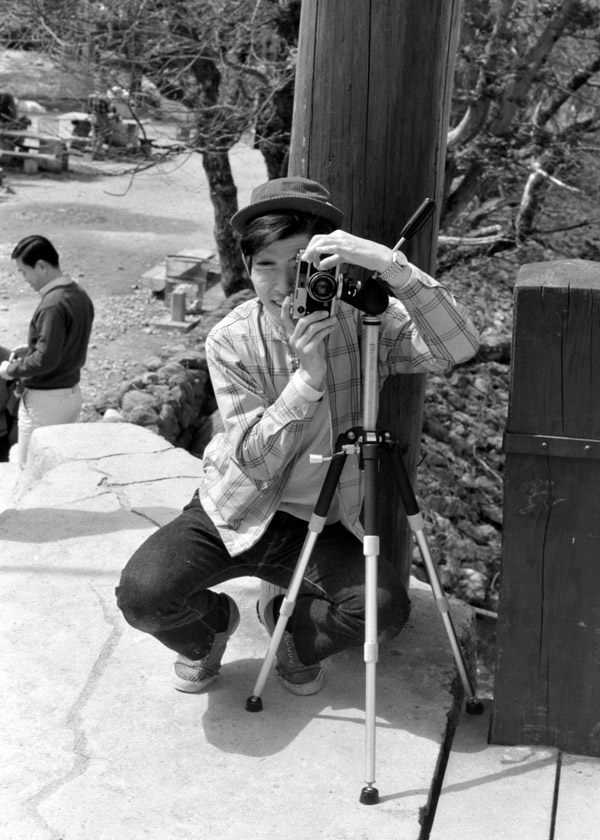

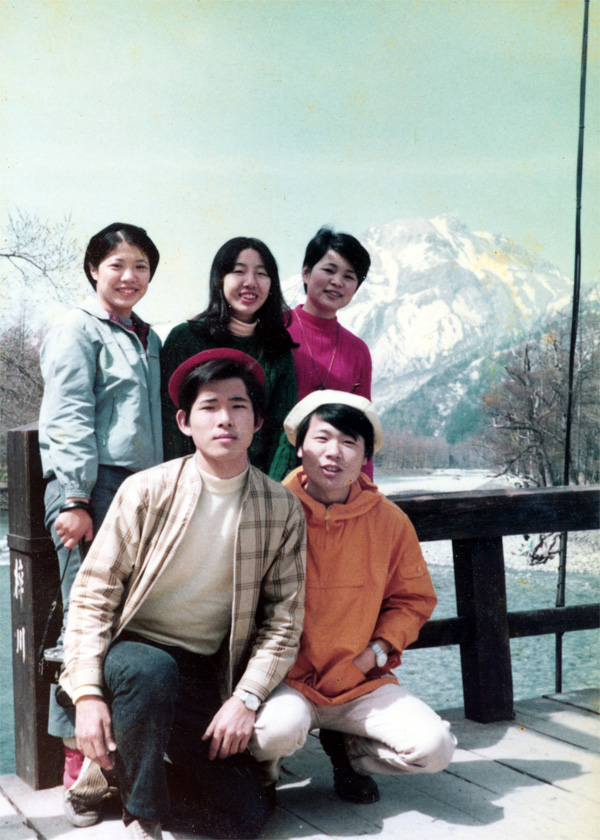

昭和45年(1970)5月1日 長野県南安曇郡安曇村 上高地

4/30 大阪駅 20:28-<急行ちくま2号>-松本 5:06/松本駅 5:50-<松本電鉄>-新島々 6:18

新島々の駅前は600名程の乗客ラッシュ 9:30-<松本電鉄バス 残雪の中をバスが走る>-上高地 11:15

宿泊予定の「健康保険保養所 上高地山の家」には正午前に到着した 天気は快晴・残雪が眩しい

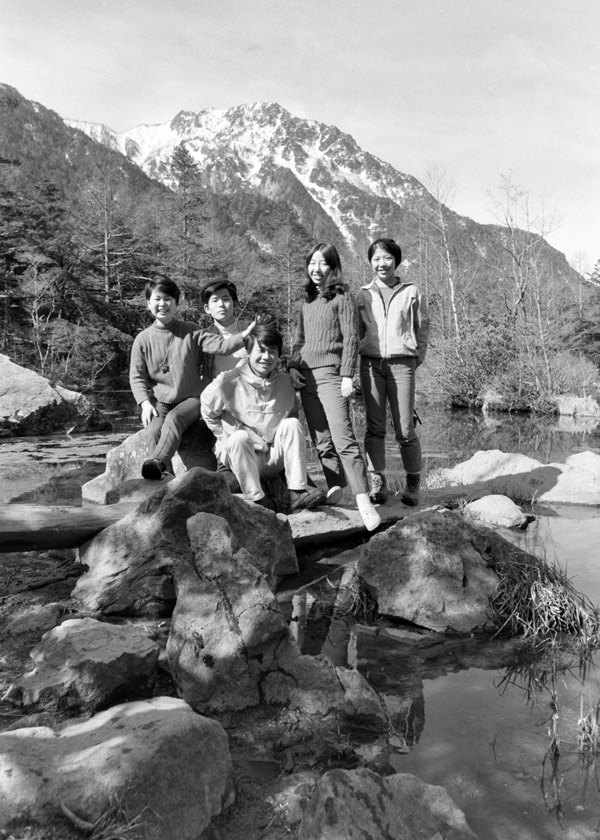

山の家に荷物を預け

河童橋・帝国ホテル・大正池・田代池を巡って戻ったのは 17:00頃であった

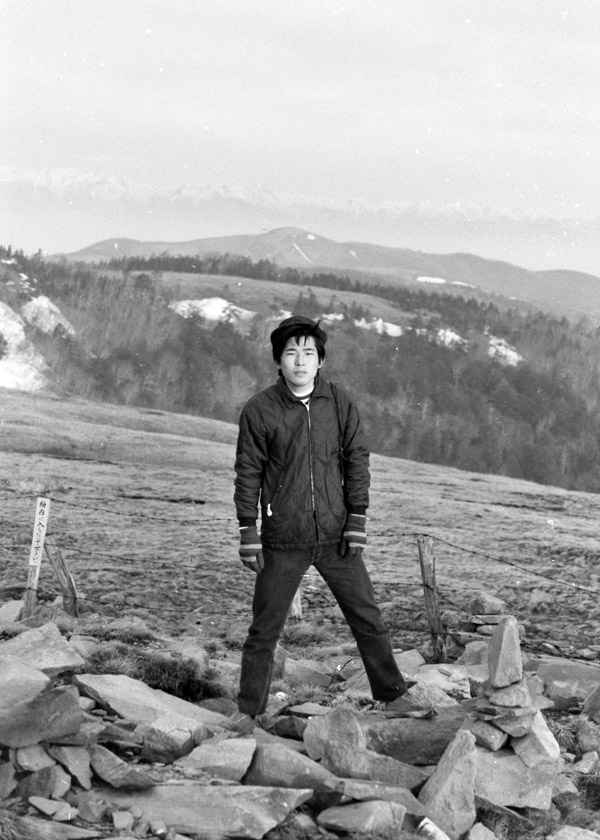

昭和45年(1970)5月2日 長野県安曇郡安曇村 上高地から小県郡長和町和田 美ヶ原まで

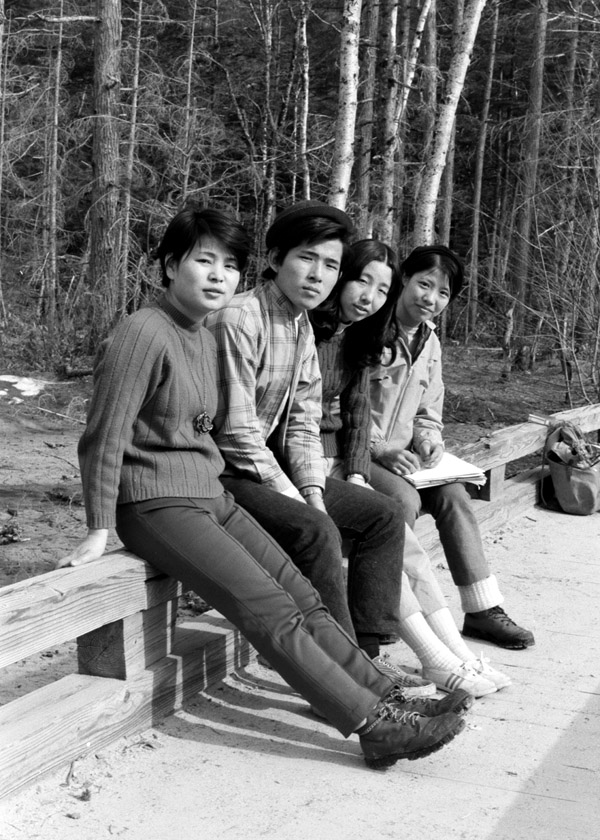

上高地山の家 7:00-<明神池>-山の家 9:30----上高地山の家10:10-新島々 11:15-<昼食>-

新島々駅 12:04-電鉄松本駅 12:32-<松本城>-松本城 13:30-美ヶ原高原山本小屋 15:30

美しの塔を経て王ヶ頭まで散策 山本小屋に入ったのは 17:00 過ぎ 風呂に入ると湯が膝ぐらいまでしか無い

この辺りは古来より神聖な場所とされ 穂高神社とその祭神である穂高見命の坐す処とされ

神垣内(神合地・神河内)と呼ばれた 神垣内は上高地の語源となっている

池には一之池と二之池があり かつて梓川の川底であった低地に明神岳の湧水が溜まって出来た池である

現在も 常に清水が湧き出ており冬でも全面凍結しない

昭和45年(1970)5月2日 長野県松本市丸の内 国宝 松本城

源頼朝によって信濃守に任ぜられた小笠原氏が 戦国時代の16世紀初めに林城を築城し その支城の一つとして

この地に深志城が築城されたのが始まりとされる 戦国時代の天文19年(1550)に林城が破却され

松本の本城は深志城となった 天正10年(1582)には小笠原貞慶が旧領を回復し松本城と改名した

天正18年(1590)秀吉による小田原征伐によって徳川家康の関東移封が行われ 小笠原氏も下総古河へと移った

代わりに関東の抑えとして石川数正が入城し 数正と子息の康長によって城郭や天守及び城下町の整備が行われた

天守閣の建造年については諸説あり 天正19年(1591)から慶長20年(1615)まで範囲が及び定かではない

標高2034.4mの王ヶ頭で食べてから 山本小屋まで歩いて戻る

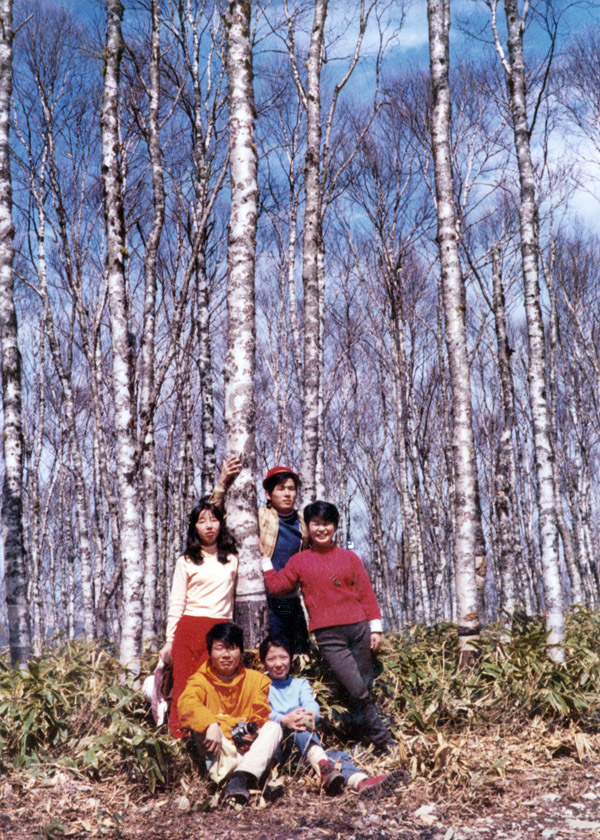

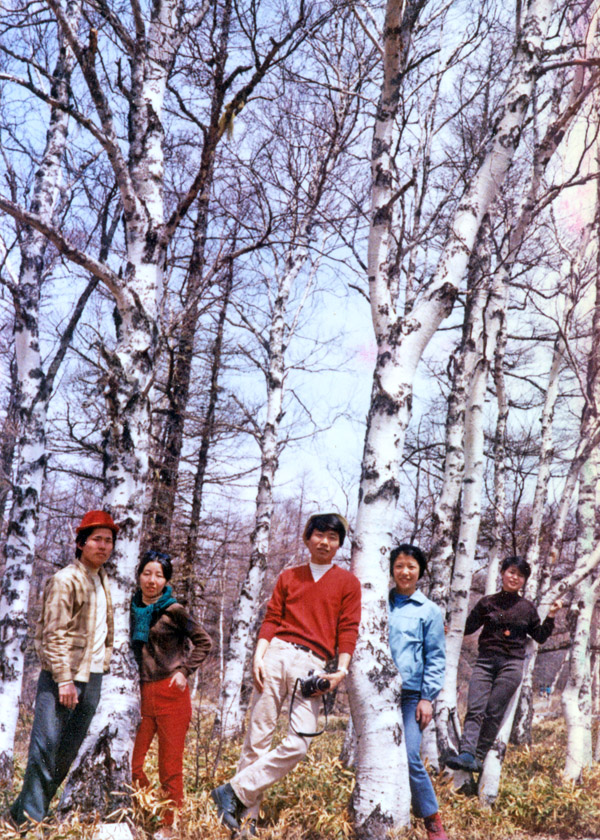

昭和45年(1970)5月3日 長野県小県郡長和町和田 美ヶ原から長野県茅野市北山白樺湖まで

美ヶ原山本小屋 6:00-<牛伏山まで日出を見に行く>-山本小屋/山本小屋 8:00----白樺平山の家 9:30---

---<白樺平山の家でコーヒータイム>----笹平 11:30-上田駅 13:00/13:16-小諸駅 13:42---

---<懐古園で半月遅れのお花見>----小諸 15:40-白樺湖 1740-八子ヶ峰ホテル 18:00

美ヶ原高原から見る北アルプス連峰

長野県上田市武石上本入 白樺平 山本小屋から徒歩1時間30分

美ヶ原から白樺平まで歩く間「山本小屋の朝食で生卵が付いて無かった」という話でもちきり

コーヒータイムの休憩に入った白樺平山小屋でその話をしたら 「うちでは勿論生卵は付いてますよ」その上

「昨日は部屋も空いてました」と言われ ひどく悔しい思いをした 昨日の午後なら十分に来れた距離である

長野県小諸市丁 小諸城址 懐古園

浅間山の溶岩台地が 千曲川によって侵食された台地上の鼻に設けられた古城 崖下に千曲川が流れる

室町時代の15世紀末に築城が始まったとされ 戦国時代に武田信玄によって現在に残る縄張りが施された

江戸時代に小諸藩が立藩され入城した仙石秀久により改修され現在に至る

小諸から白樺湖までバスで移動 宿泊予定の亀屋ホテルのフロントで 手違いにより予約が入ってない事が判明

ホテル側から別館の八子ヶ峰ホテルに変更することを提示され これが災い転じて吉となった

新築のホテルは八子ヶ峰山上にあり抜群の眺望とアットホームな感じが凄く良かった

今では「天空の館」という冠詞が添えられる人気の宿である

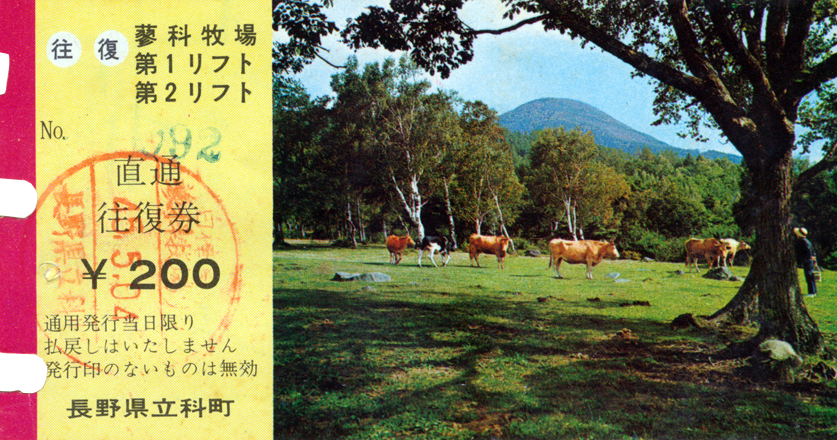

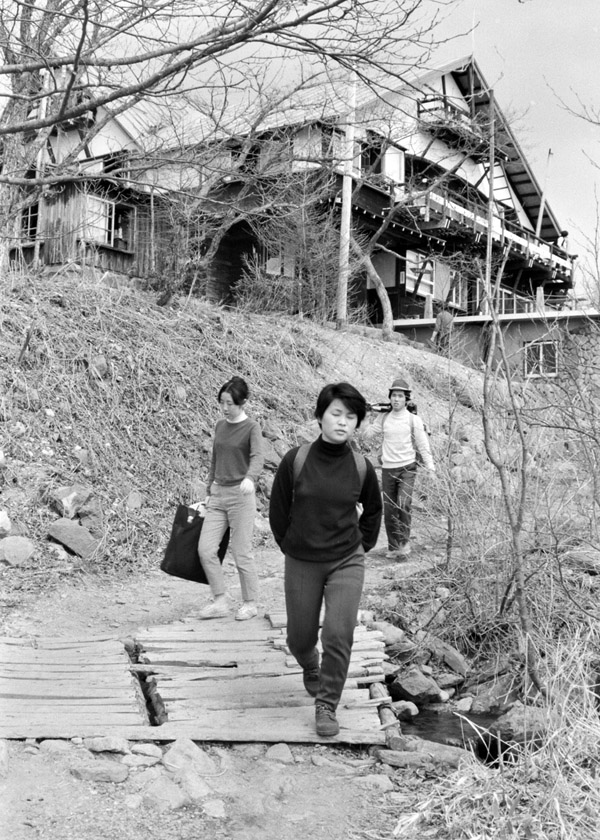

昭和45年(1970)5月4日 長野県立科町 八子ヶ峰から下諏訪町下諏訪 ホテル山王閣まで

5:00起床 ホテル展望室から夜明けを見る 今日も雨は降らず / 八子ヶ峰山頂まで900mの散歩

6:00----標高1722m・八子ヶ峰山頂----7:10 / 八子ヶ峰ホテル 7:50-白樺湖 8:00----蓼科牧場 9:18---

---自然園----白樺湖 11:49-車山高原 12:10----車山----八島ヶ原湿原15:00発-下諏訪 16:00----山王閣 16:30

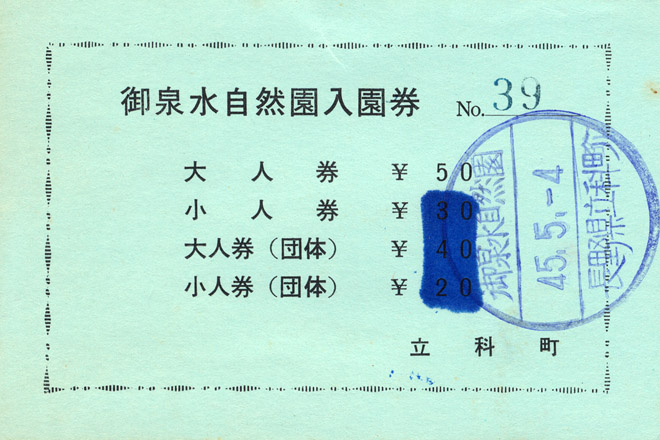

長野県北佐久郡立科町芦田八ケ野 白樺高原 蓼科御泉水 自然園 面積:約68万8千平方m

当時のパンフレットから

長野県が明治百年記念事業として自然園設置の計画をなし、その第1号として誕生した自然園です。

原始景観地域として保護されている蓼科山頂より降ること2.5kmの地点で、登山の表山道の中間に当ります。

この標高約1,800mの自然園には、中心に伏水による“御泉水”なる湿原地帯があります。

その中央に亜寒帯樹林が生育し、その林下には苔むした岩石が一帯をおおい、またシャクナゲの群生が

陽光こぼれ落ちるを争う如く待つ昼なお暗き森です。その密林内の樹木にはすべて「サルオガセ」が付いていて

自然の不思議さを教えてくれます。この御泉水の周辺では二次林の成因、カラマツやミヅナラの性格、この地帯の

原植生、草原から森林へのサクセッション、放牧の影響、野火の焼あと植生など多くを学ぶことができます。

自然園内は歩き易い散策路により、美しき眺望と自然探勝が出来るように配意してありますのでお楽しみください。

当時の入園料 50円 リフトの往復券 200円

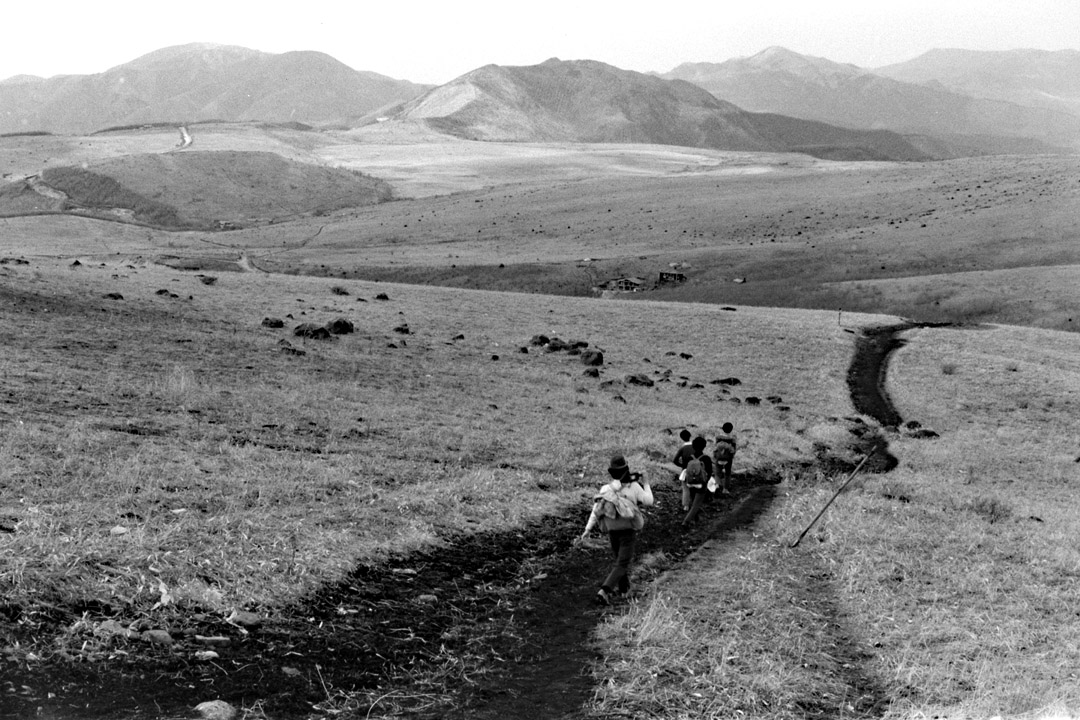

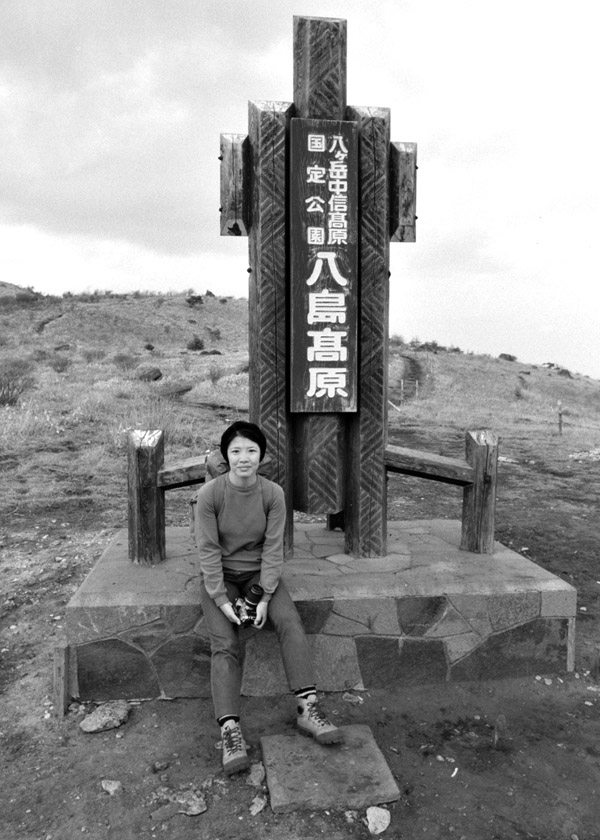

霧ヶ峰ハイキング

長野県茅野市北山車山 車山高原から諏訪郡下諏訪町東俣 七島八島まで 約5.5km

3000haの大草原が広がる霧ヶ峰高原の北西部に位置し 1万2千年の歴史を持つ湿原 総面積は43.2haあり

泥炭層は深さ8.05mに達する 昭和14年(1939)に国の天然記念物に指定 国の文化財としても登録された

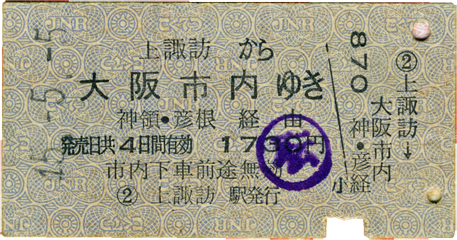

七島八島からバスで下諏訪へ16:00に到着 そのままホテル山王閣に投宿し 翌朝諏訪大社に詣で大阪へ帰る

上諏訪駅から大阪市内まで 1730円 自由席急行券は300円

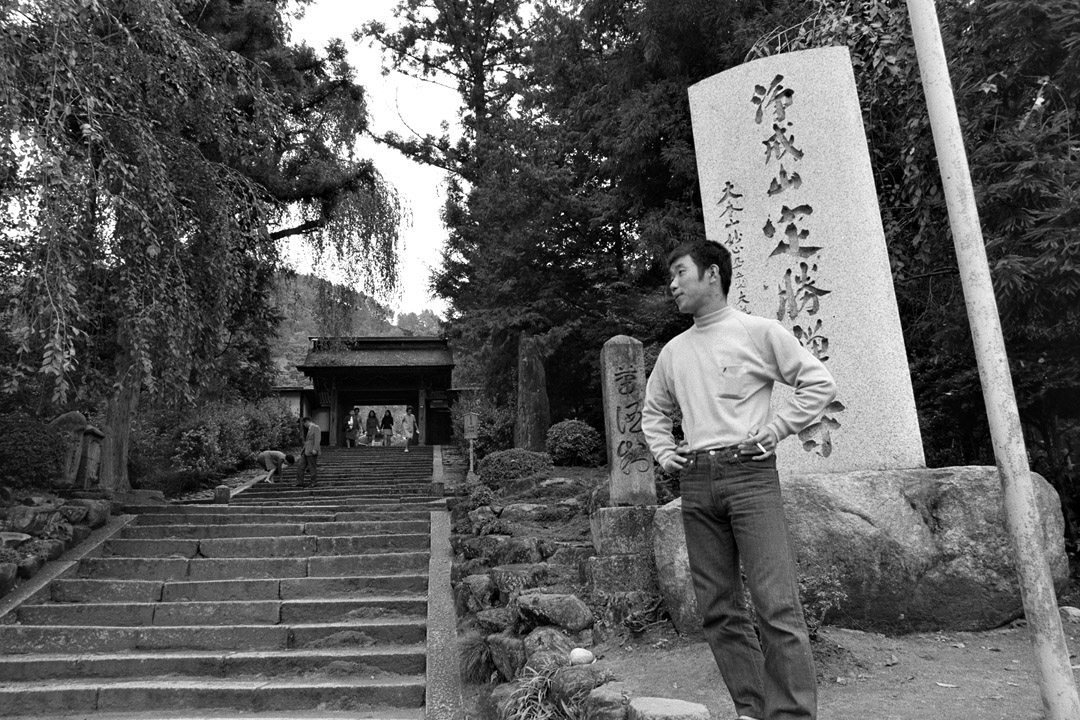

昭和45年(1970)10月 信州 マイクロバスの旅

10月7日/8日 木曽路 松本 志賀高原

大阪出発は夜-関ケ原-岐阜-中津川-塩尻-松本-長野-七味温泉 国民宿舎 高山荘(泊)

10月9日 志賀高原 浅間高原・浅間山 軽井沢 小諸 高峰高原

七味温泉-湯田中温泉-木戸池-横手山-白根山-万座温泉-鬼押出岩-白糸の滝-軽井沢-

小諸市-車坂峠-国民宿舎 高峰高原ホテル(泊)

10月10日 小諸 佐久平 蓼科 白樺湖 霧島高原 諏訪 塩尻 木曽路

高峰高原ホテル-小諸市観光りんご園 大池農園-小諸-佐久-芦田-女神湖-蓼科牧場-白樺湖-

霧ヶ峰高原-諏訪湖-塩尻-木曽福島 岩屋本店(泊)

10月11日 木曽路 木曽福島 興禅寺 須原宿 定勝寺 馬籠宿 藤村記念会館・郷土館

長野県木曽郡木曽町福島本町 岩屋本店から大阪梅田まで帰る