昭和47年(1972)5月30日-6月3日 尾瀬ヶ原-尾瀬沼-燧岳-会津

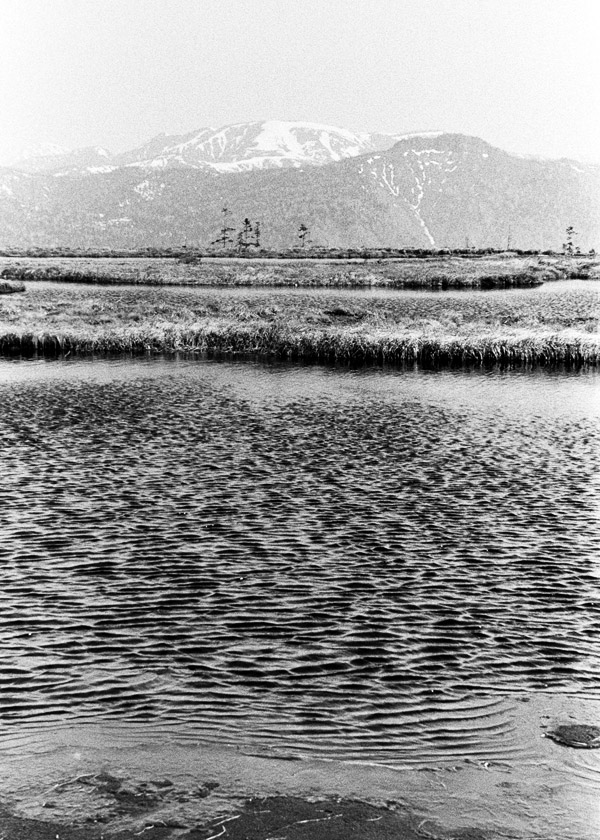

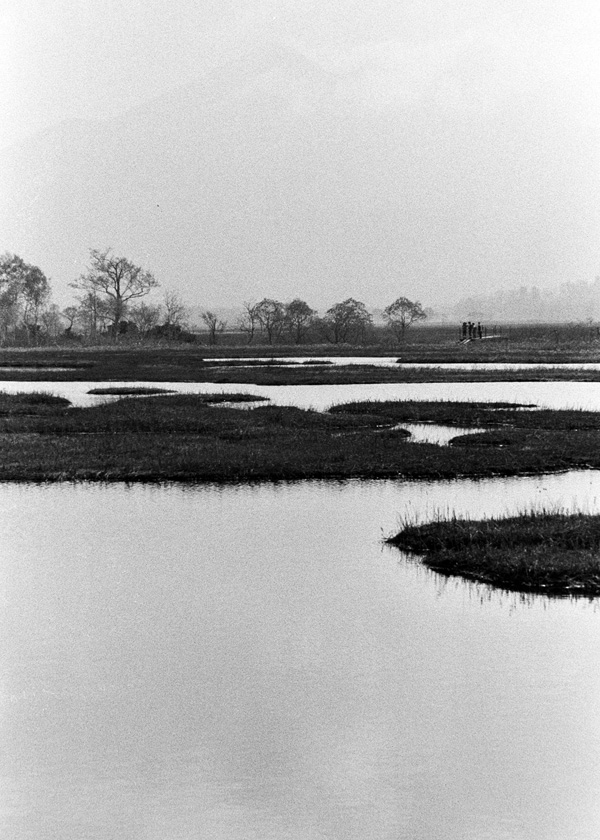

尾瀬ヶ原と尾瀬沼

数10万年から1万年前までの間に 至仏山・燧ヶ岳・景鶴山・中原山などの火山活動により窪地が形成され

土砂の堆積によって盆地が形成され 長い年月をかけて雨水や湧水の滞留によって広大な湿原となった

約1万年前には 尾瀬ヶ原から流れ出る沼尻川が燧ケ岳の火山活動により堰き止められ尾瀬沼が形成された

この時期は氷期で寒冷地の植物が自生していた その後温暖化を迎え 南方に生殖する植物群が押寄せてきたが

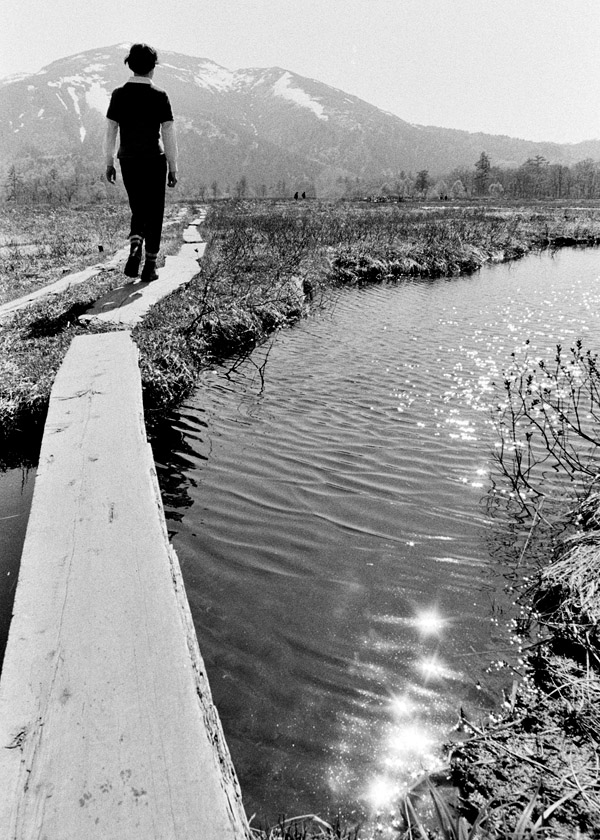

高冷地のため氷期に生育していた植物が現在も自生する貴重な湿地帯となった 尾瀬ヶ原は川の自然堤防に

樹木が繁殖した拠水林によって いくつかのブロックに分けられ「上田代」「中田代」「下田代」の他

「背中アブリ田代」や「ヨシッ堀田代」「赤田代」などの湿原がある 極めて奥地にある高地湿原のため

開墾・開拓など人工的な開発から取り残された事で ほぼ尾瀬の全域が国立公園特別保護地域

および特別天然記念物に指定されている 現在においても徒歩でしか尾瀬へ入る方法はない

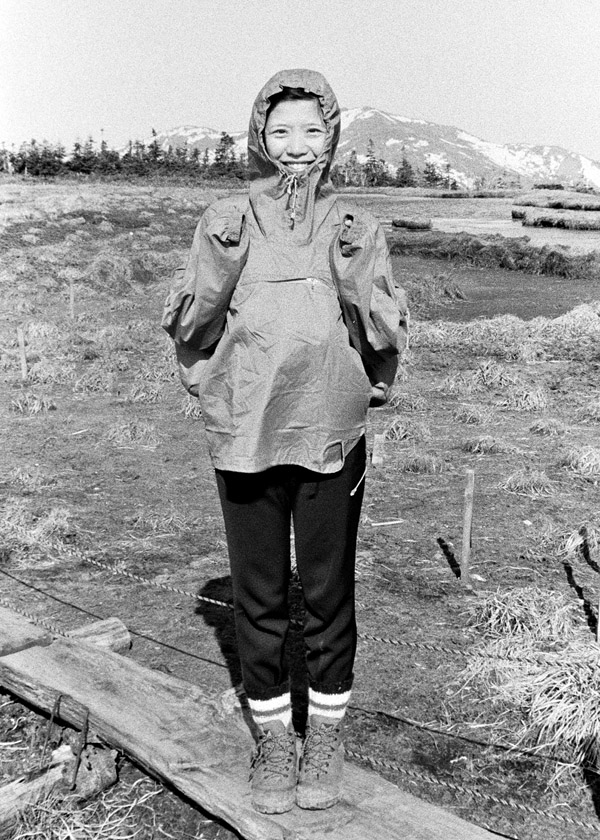

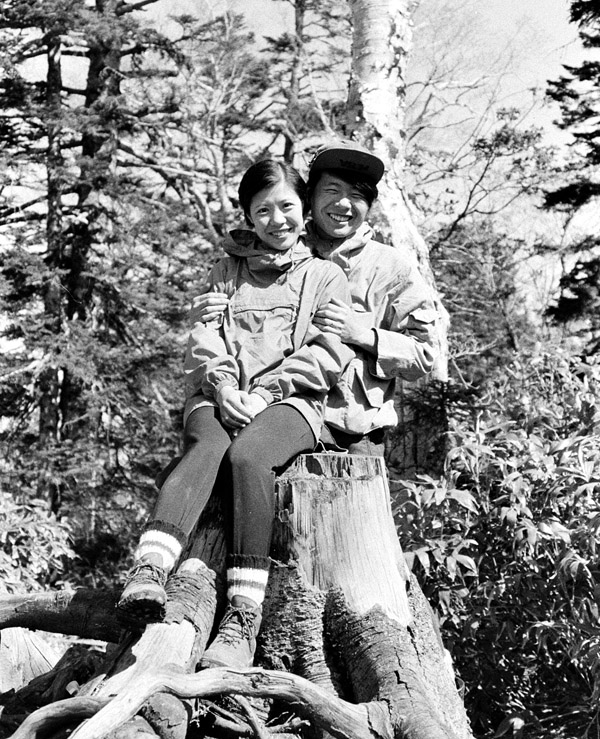

昭和47年(1972)5月30日-5月31日 大阪-東京-上野-沼田-尾瀬ヶ原

定時退社後 新大阪駅まで移動し新幹線で東京へ 上野駅発急行「尾瀬3号」に乗車して上越線沼田駅へ

水芭蕉シーズンの急行「尾瀬」は 一晩の内に1号から4号まで 4本の列車が上野-沼田駅間を運行していた

上野 23時13分発-沼田 1時31分着 沼田駅からバスで尾瀬富士見峠登山口の富士見下まで約45km

所要時間は約2時間弱の道程であった 暗い中 午前4時の登山開始

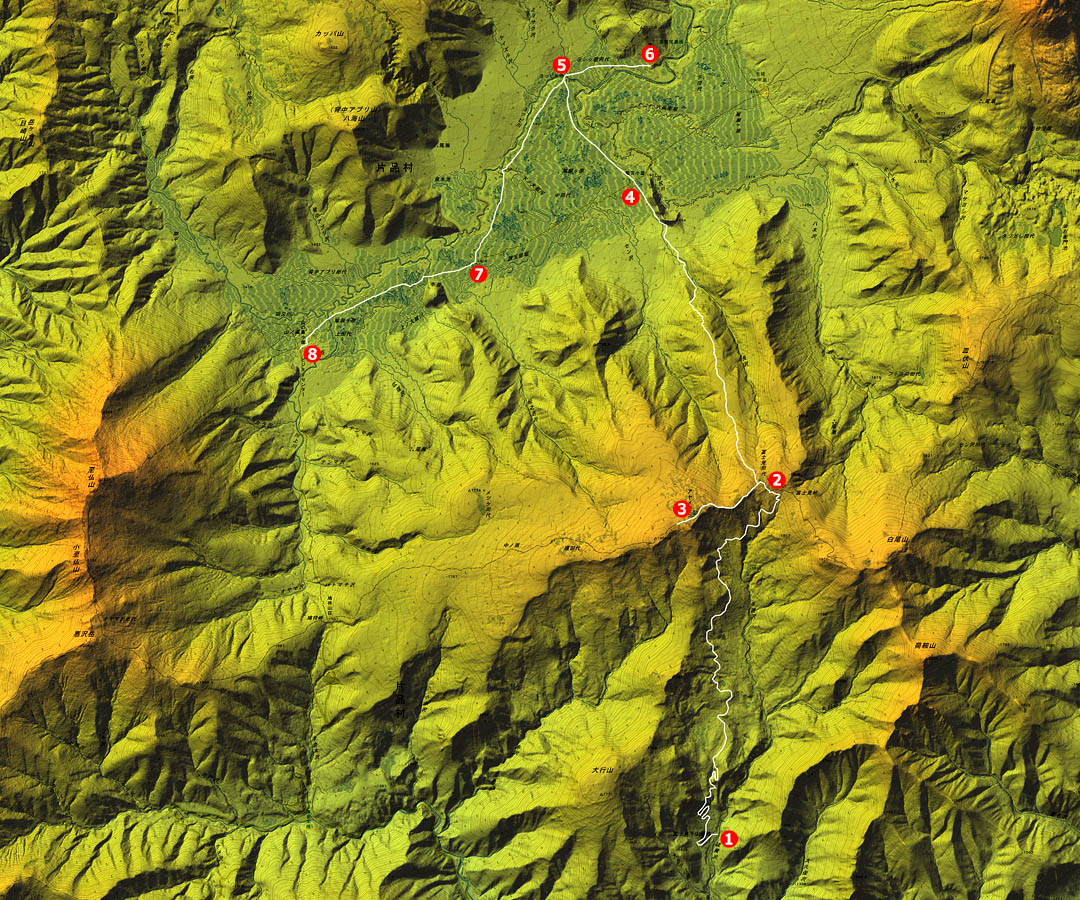

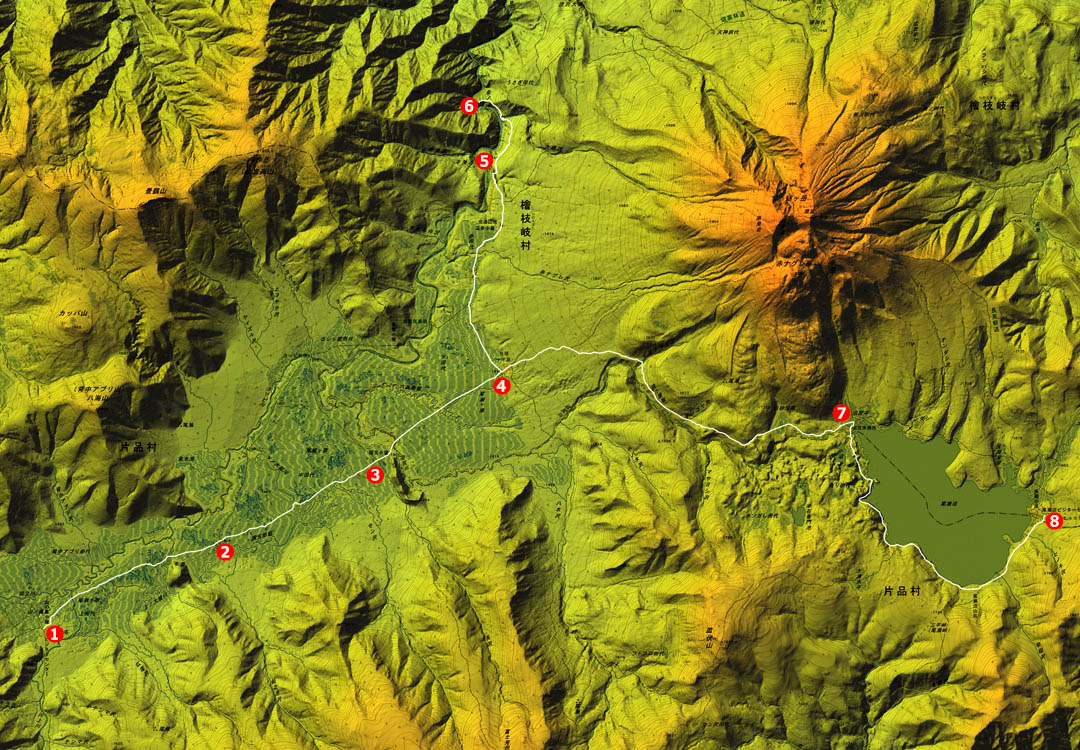

1.富士見下 2.富士見峠 3.アヤメ平往復・長沢新道 4.田代十字 5.ヨッピ吊橋 6.東電小屋往復 7.牛首分岐

8.山の鼻・国民宿舎 尾瀬ロッジ(泊) 歩行距離:20.1km 所要時間:12時間(休憩など全て含む)

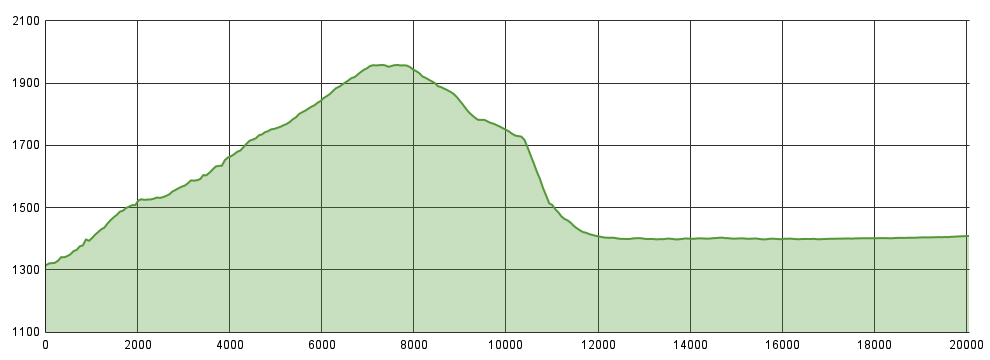

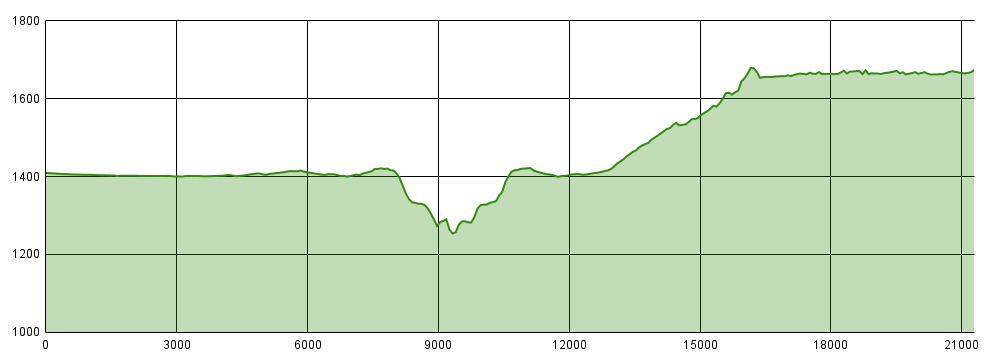

1日目の標高グラフ

サトイモ科ミズバショウ属 水芭蕉(ミズバショウ)

英名は Asian skunk cabbage

山地の湿地に自生する多年草 発芽直後 葉間中央から花に見える純白の 葉の変形した仏炎苞(ぶつえんほう)と呼ばれる苞が開く その中央の棒状部分に小さな花が多数集まり 花序(かじょ)を形成する

和名の芭蕉は 奄美や沖縄の芭蕉布の材料に利用される「糸芭蕉」の葉に似ていることに由来する

自生分布は シベリア東部・サハリン・千島列島・カムチャツカ半島と北海道と中部以北の日本海側である

花言葉は「美しい思い出」「変わらぬ美しさ」

昭和47年(1972)6月1日 尾瀬ヶ原・平滑ノ滝・三条ノ滝・尾瀬沼

1.国民宿舎 尾瀬ロッジ 2.牛首分岐 3.田代十字 4.見晴十字 5.平滑ノ滝 6.三条ノ滝 7.沼尻十字

8.尾瀬沼ヒュッテ(泊) 歩行距離:21.3km 所要時間:11時間(休憩など全て含む)

2日目の標高グラフ

一枚岩で出来た只見川の川床を緩やかに流れる平滑ノ滝(ひらなめのたき) 幅30m 長さ500m

尾瀬を囲む山々から流れ出る沢水を源とした猫又川-ヨッピ川と尾瀬沼を水源とする沼尻川が合流した後

只見川と名を変える 会津で阿賀川と合流し新潟県に入って阿賀野川と名を変えて日本海に注ぐ

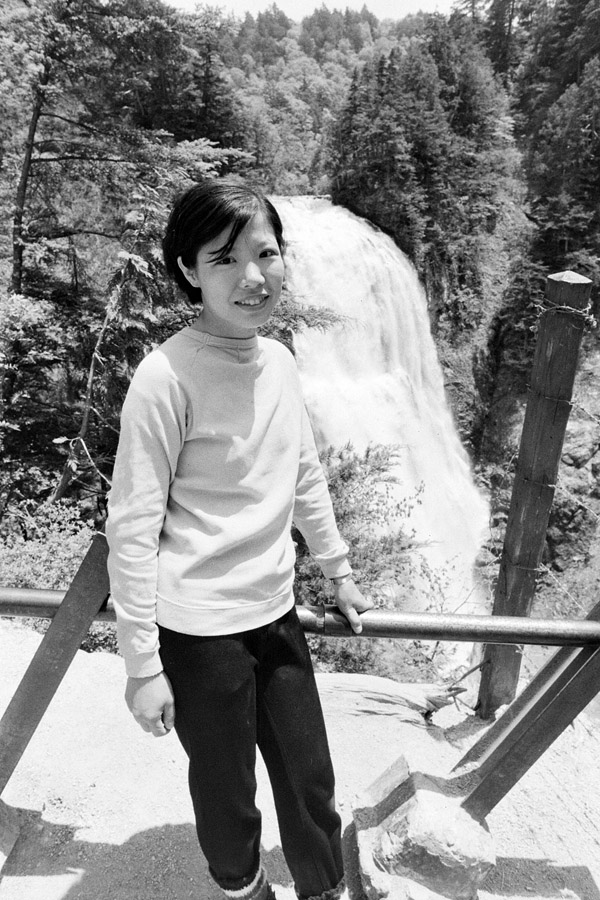

尾瀬ヶ原と尾瀬沼を源流とする只見川の上流にある三条の滝(さんじょうのたき) 落差100m

日本の滝百選 直接滝壺に落下する滝としては日本最大級の規模である

名前の由来は 水量の少ない時には 三筋に分かれて流れ落ちることから名付けられた

「尾瀬沼残照」

宿に到着後 夕方の湖畔を散策 夕日を撮影

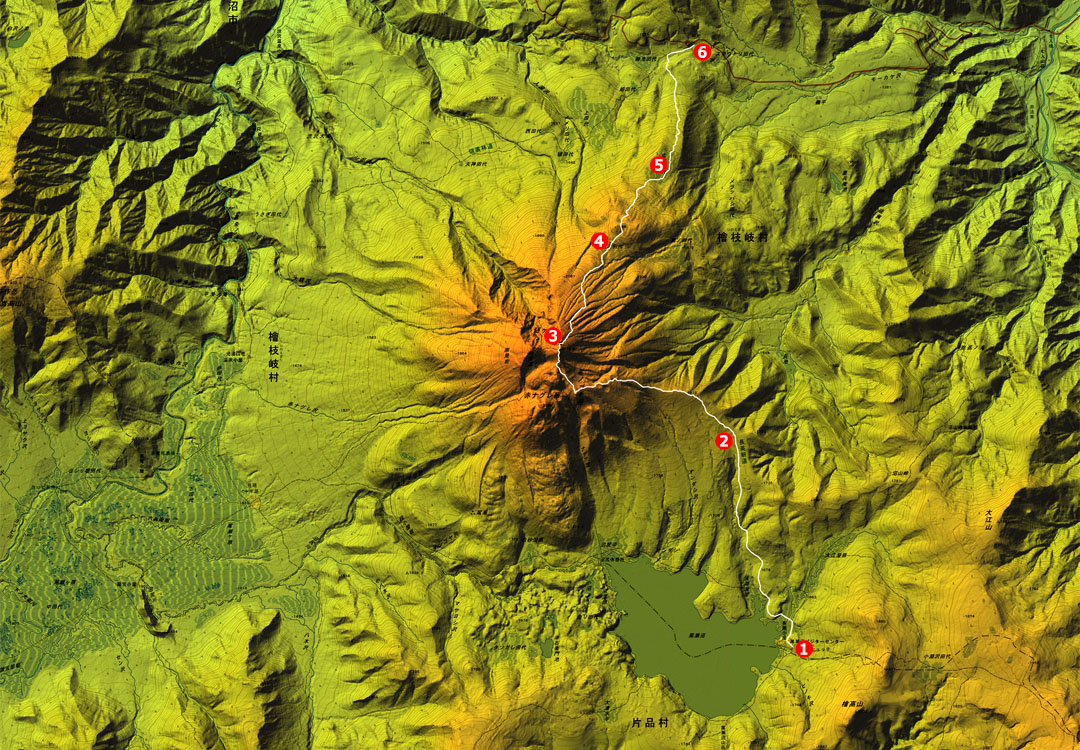

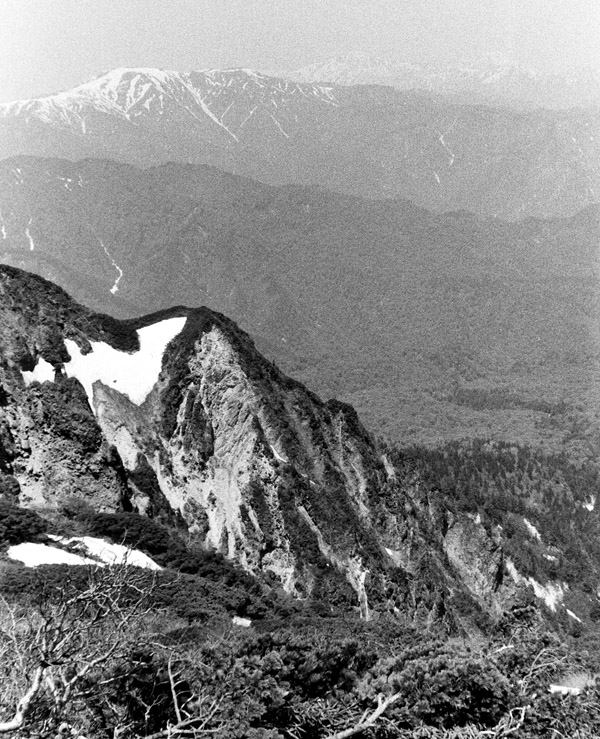

昭和47年(1972)6月2日 尾瀬沼-燧岳-熊沢田代-広沢田代-御池ロッジ

1.尾瀬沼ヒュッテ 2.長英新道 3.燧岳 俎嵓 4.熊沢田代 5.広沢田代 6.御池ロッジ

歩行距離:9.6km 所要時間:10時間(休憩など全て含む)

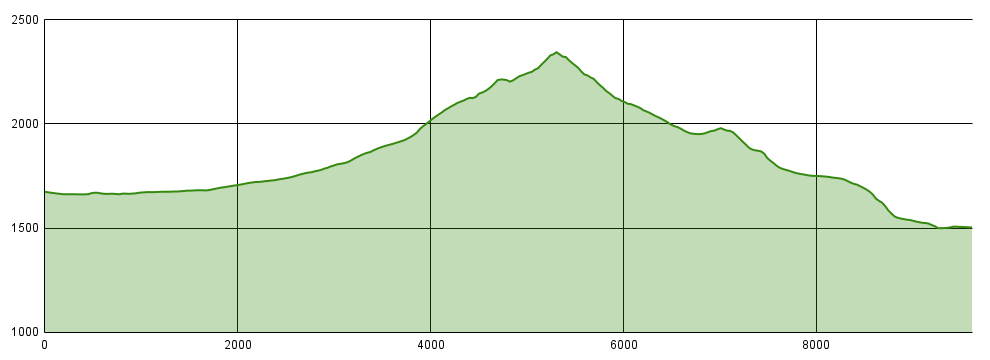

3日目の標高グラフ

燧ヶ岳から雪渓の中 目印のテープを目標に滑りながら標高1950mの熊沢田代に辿り着く

なおも樹林帯を抜けて標高1750mの広沢田代まで順調に山を下る 最後の針葉樹林帯を抜けると今日の宿・御池ロッジに到着 御池ロッジの標高は1500m

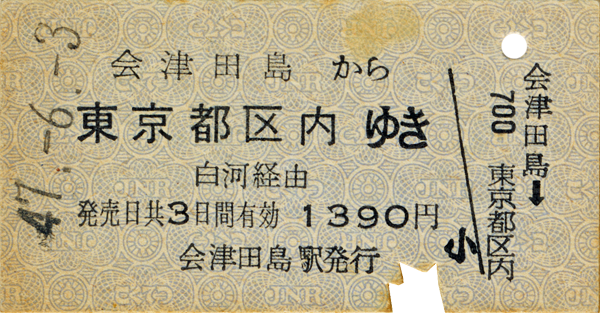

昭和47年(1972)6月3日 御池ロッジ-会津田島駅-会津若松-東京-大阪

御池ロッジから国鉄会津田島駅まで約67kmをバスで移動 国鉄会津線で会津若松駅で途中下車して磐梯山を見て

「赤べこ」を買う 会津若松から磐梯西線・東北本線で上野駅へ 東京から新幹線に乗車して大阪へ帰る