昭和46年(1971)7月29日-8月7日 北海道の夏 キャンプで車旅

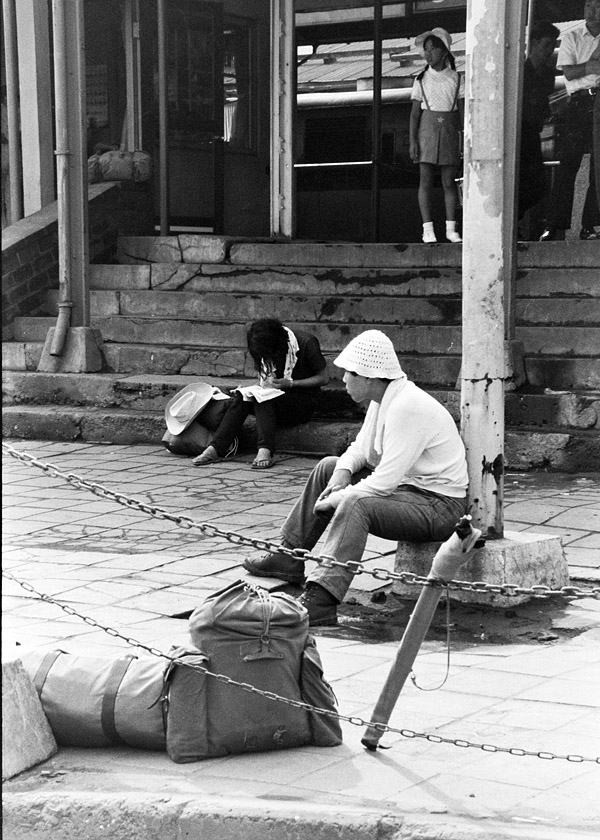

7月29日 奈良-<西名阪・名阪国道>-名古屋-中津川-木曽福島(泊) 走行距離約280km

木曽路で追突され 予定変更で宿泊を余儀なくされるアクシデント発生 レントゲン検査で全員異常なく無事

しかし北海道に渡ってから数日間首の筋肉痛が発生した

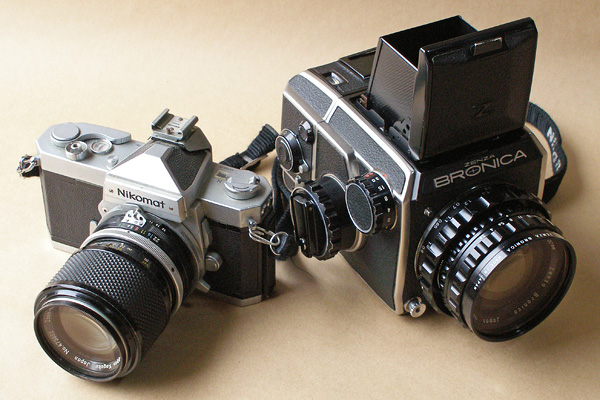

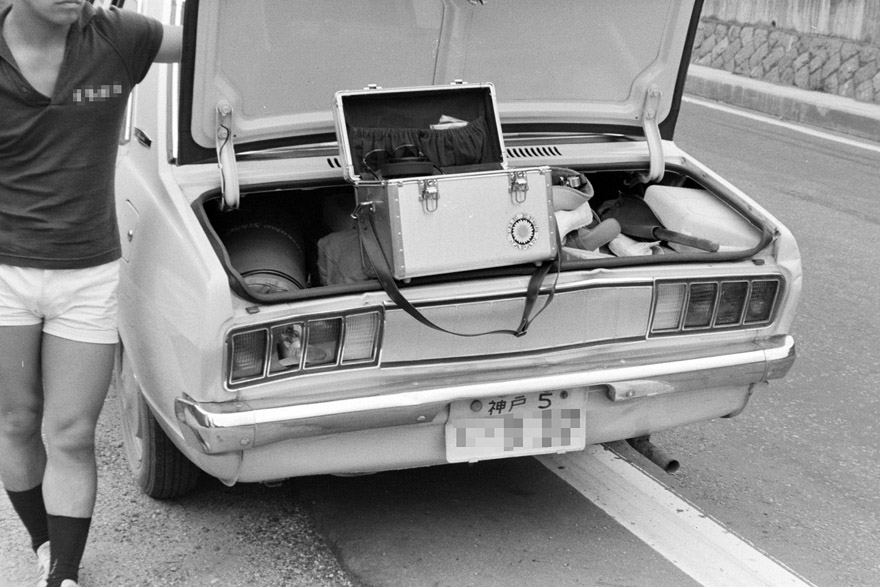

追突されてテールランプの破損とトランクが閉まらなくなった 中のカメラなどは無事 相手の車は

ラジエーターの破損 この後病院で検査などして時間を取られ木曽路で宿泊 旅行中トランクゲートは紐で固定

翌日 テールランプ破損で違反切符切られるおそれはあるが 示談金をもらってそのまま出発する

7月30日 木曽福島-塩尻-長野-長岡-新潟-酒田 酒田市郊外でキャンプ泊 走行距離約500km

7月30日午後2時2分頃 酒田市から北北東約140kmの岩手県雫石町上空で 全日空機と航空自衛隊機が空中衝突し

全日空機が空中分解し墜落 乗客乗員の162名全員が死亡する事故があったことをラジオ放送で知る

7月31日 酒田-秋田-青森 走行距離約300km

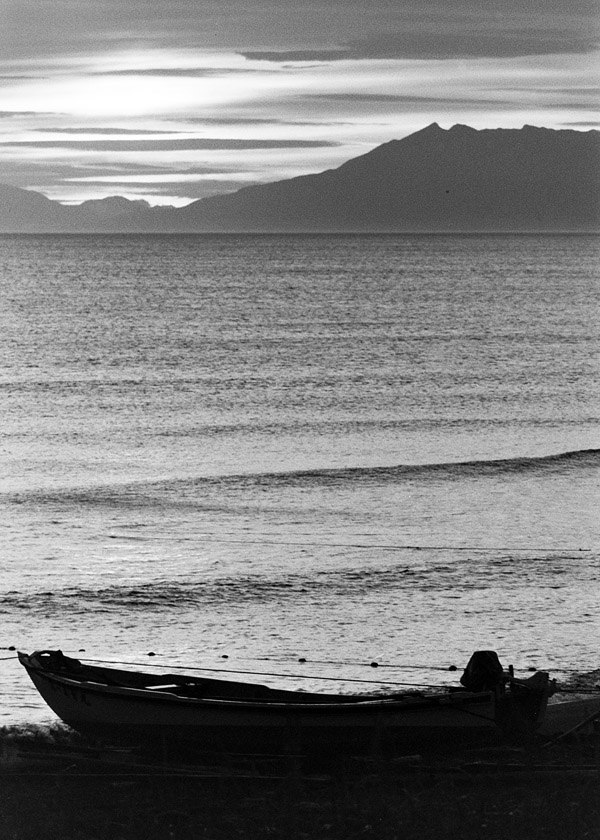

8月1日 青森 0:35-<青函連絡船>-函館 4:25-大沼-支笏湖(泊) 走行距離約220km

8月2日 支笏湖-日高-様似-襟裳岬-帯広(泊) 走行距離約315km

この日の16時25分頃 襟裳岬の南東沖を震源とする地震が起きた すでに襟裳岬から移動し帯広市内を走行中で

電柱の揺れで気付いた 市内の公園でテント泊 警察官の職質を受けたが 公園からの退出は求められなかった

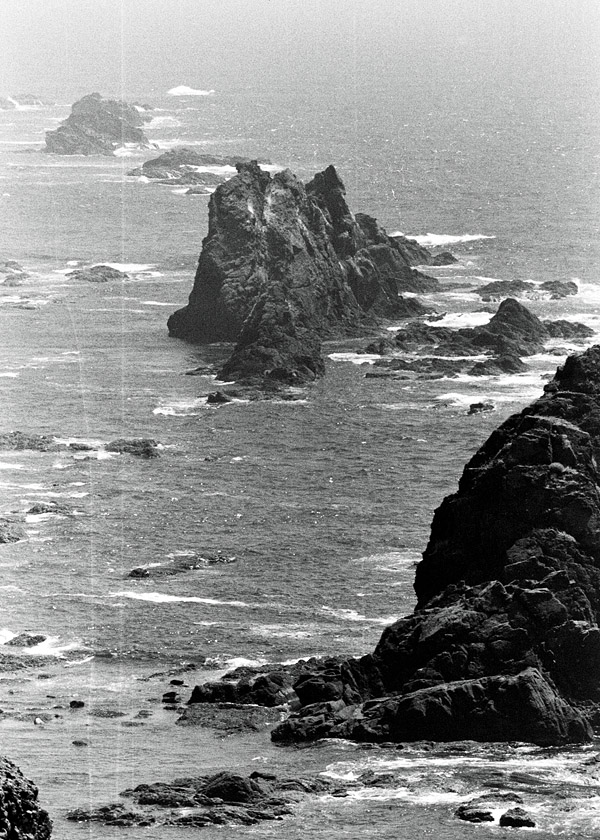

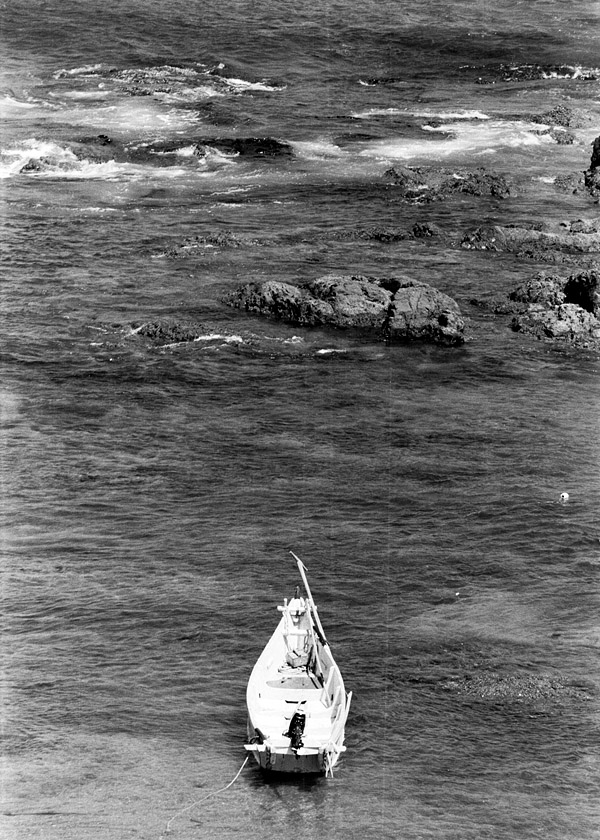

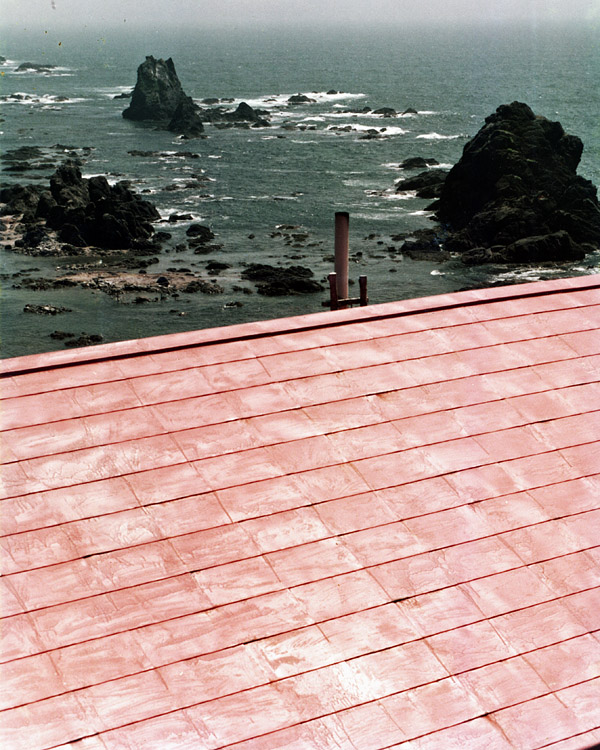

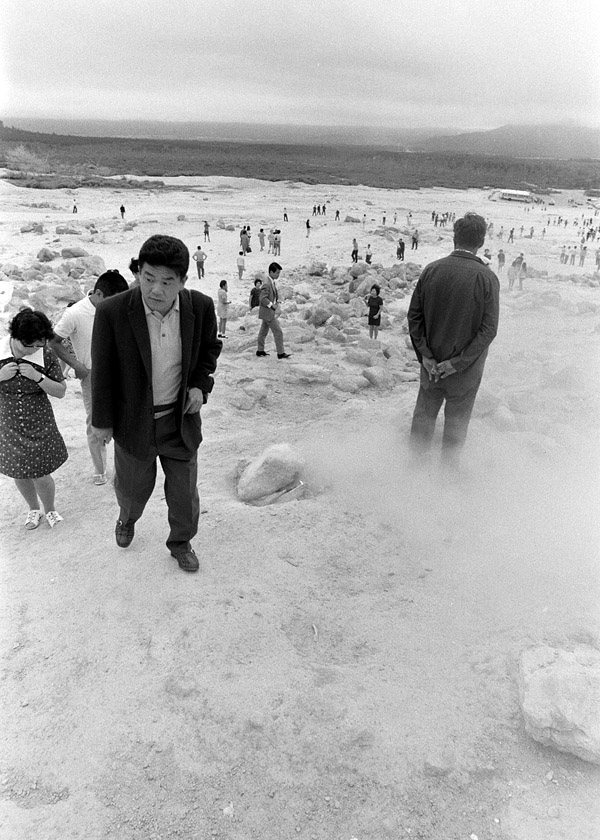

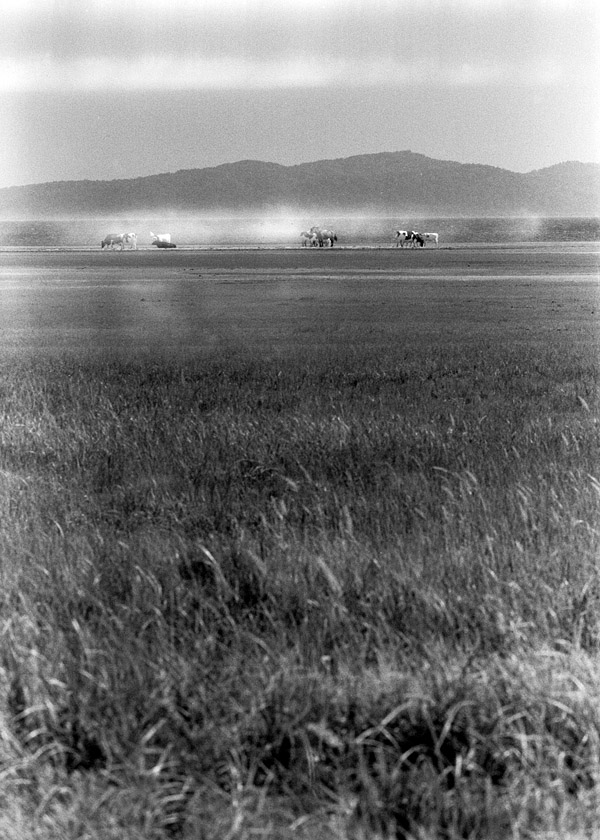

襟裳岬は日高山脈の南端部にあり沖合7kmまで岩礁が続き 尚且つ風が強く霧の発生も多い難所である

襟裳岬灯台は 明治22年(1889)6月25日に初点灯された 光達距離は22海里(約41km)塔高:13.7m

灯火標高:73.3mで 日本の灯台50選に入る 襟裳岬周辺は良質な昆布産地で江戸時代から和人が住み

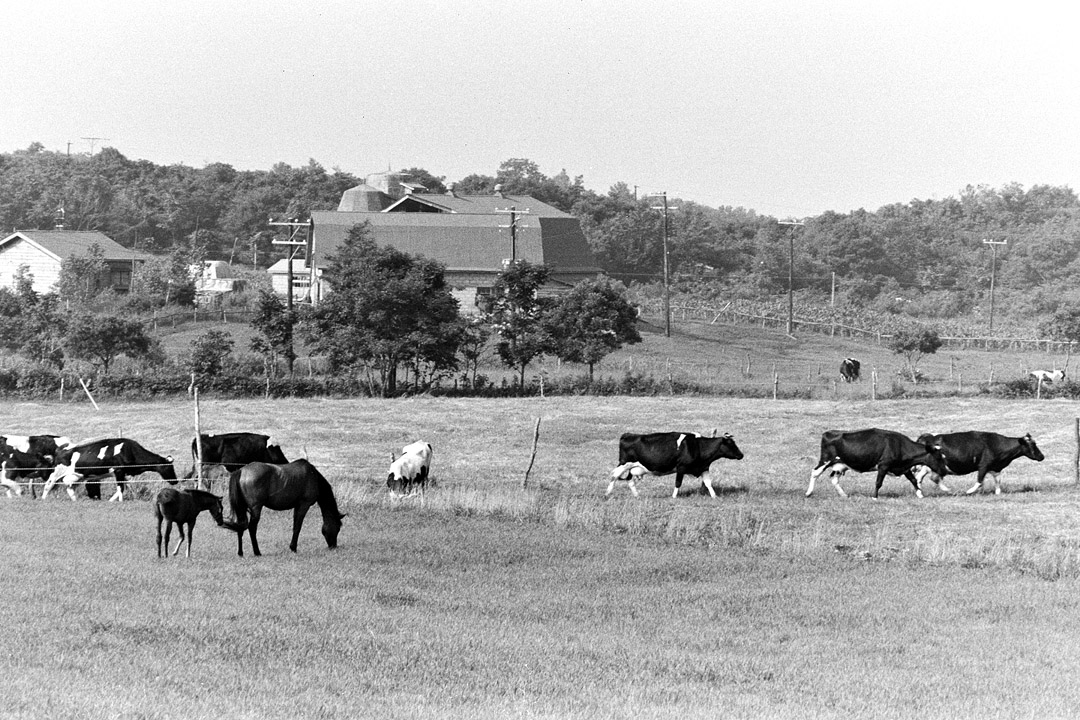

明治以降は開拓が進み牧場が造られ 多くの樹木が薪炭やパルプ原料としても伐採され禿山となった

強風による砂塵が海中に堆積し 昆布が生育しなくなりサケや回遊魚も近寄らなくなった

昔の海を取り戻すべく 1953年から緑化事業が始まり現在もその途上にある

8月3日 帯広-足寄-<オンネトー>-阿寒湖-弟子屈-屈斜路湖(泊) 走行距離約200km

オンネトーは火山による堰止湖で 周囲2.5km・面積は僅か0.23平方kmの小さな沼である

オコタンペ湖や東雲湖とともに北海道の三大秘境湖とされているが キャンプ場や遊歩道が設置され

さほどの秘境感は無い 晴れた日の午前中は 太陽光線が斜めに射すため湖面がコバルトブルーに染まる

名前は アイヌ語の「老いた・大きな沼」という意味を持つ言葉が由来となっている

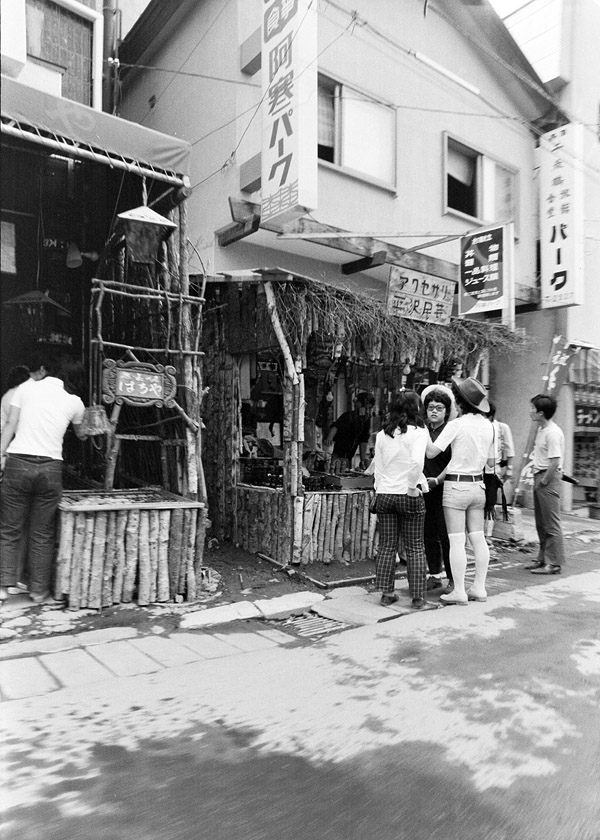

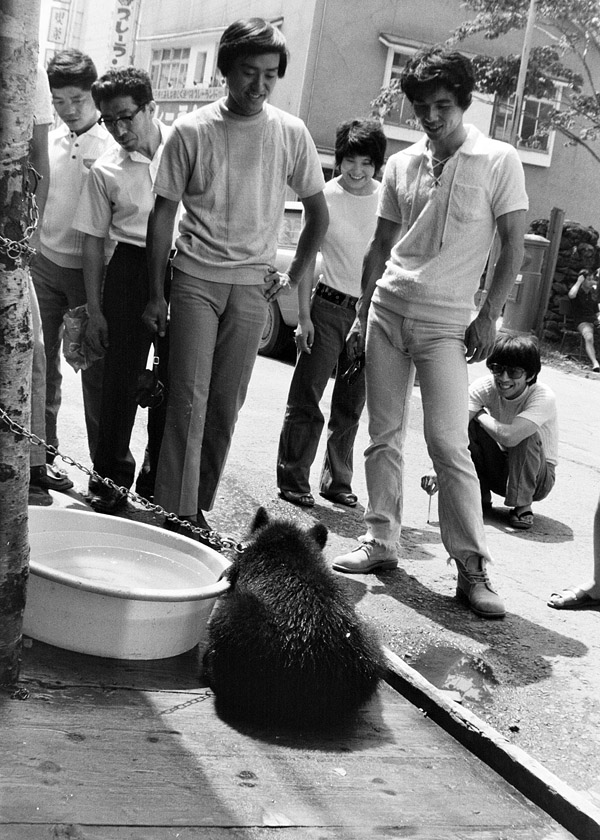

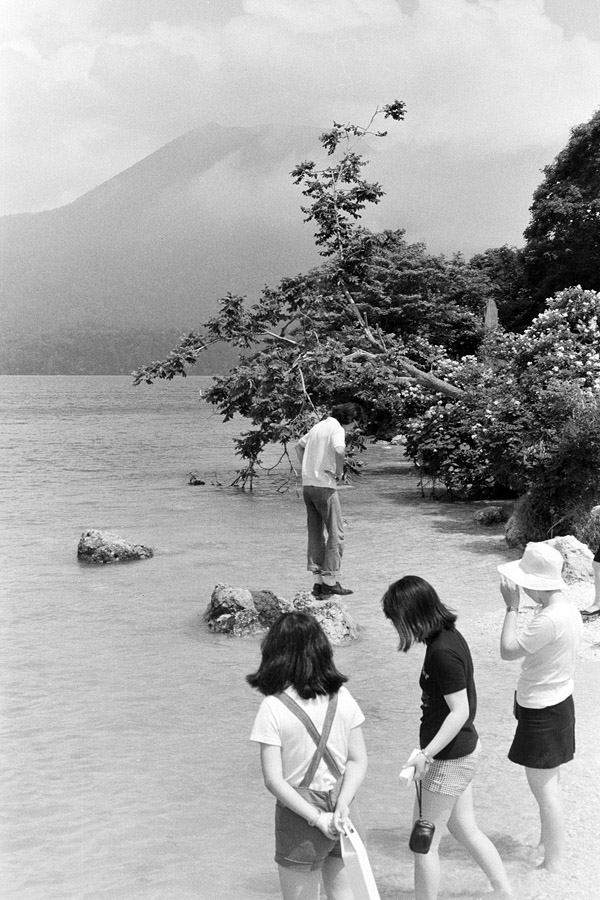

阿寒湖

周囲25.9km 面積13.25平方km 最大水深45.0m 水面の標高は420m

約17.5万年前の噴火と続く約15.8万年前の噴火によって古阿寒カルデラ湖が生成されたが

その後 雌阿寒岳の噴火によって埋まり 1万年程前その上に雄阿寒岳の噴火によって堰止湖が生成された

しかし雄阿寒岳の噴火が続き再び湖を埋め 古阿寒の堰き止め湖が分断され

現在の阿寒湖・ペンケトー・パンケトーが生まれた 雌阿寒岳は今でも活動する活火山として注視される

阿寒の語源はアイヌ語であることに間違いは無いが 諸説あってどの言葉が語源なのか確たる証拠はない

ペンケトーはアイヌ語のペンケ・トー(意:上の・湖)パンケトーはパンケ・トー(意:下の・湖)が語源である

8月4日 屈斜路湖 砂湯-川湯-摩周湖-野付半島-標津-小清水原生花園(泊) 走行距離約215km

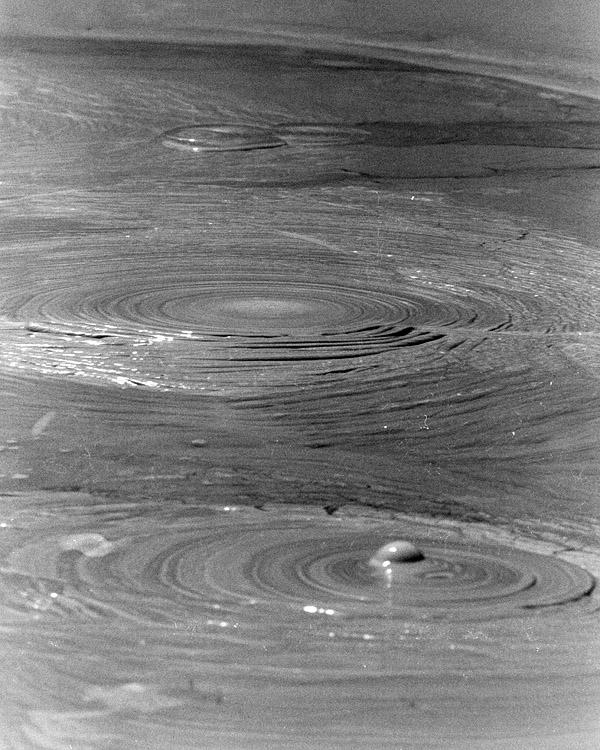

川上郡弟子屈町(てしかがちょう) 屈斜路湖(くっしゃろこ)

日本最大のカルデラ湖で日本最大の全面氷結湖である 周囲長57km 面積79.54平方km 最大水深117.0m

名前の由来は もともと「喉・口」を表すアイヌ語の「クッチャラ」が転じて「湖沼の流出口」を表し

この湖の湖水流出地にあったコタン(集落)名の「クッチャロ」が語源である

また町名の「てしかが」もアイヌ語の「テシカカ」に由来し 意は「釧路川を横切る岩盤」を意図したとされる

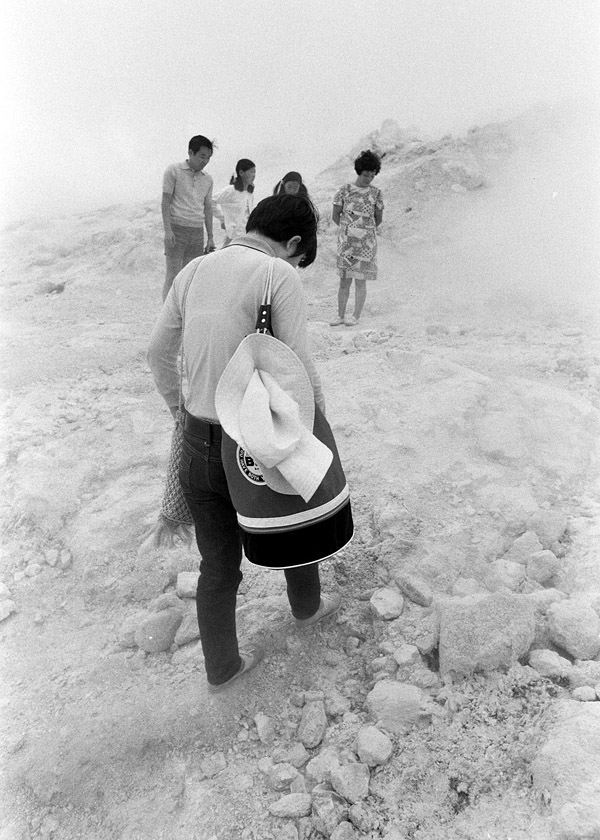

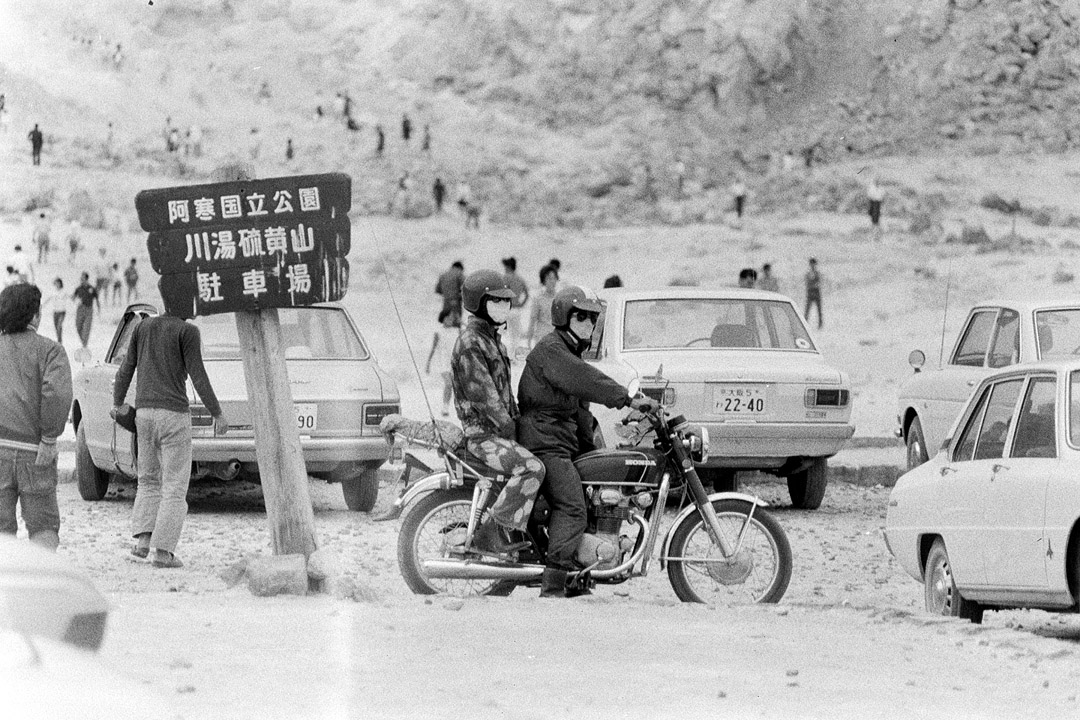

名前はアイヌ語で裸の山と言う意味 かつて川湯温泉や弟子屈は硫黄の採掘で栄えた 1970年閉山

硫黄山駐車場 川湯の温泉街でラーメン食って摩周湖に向かう

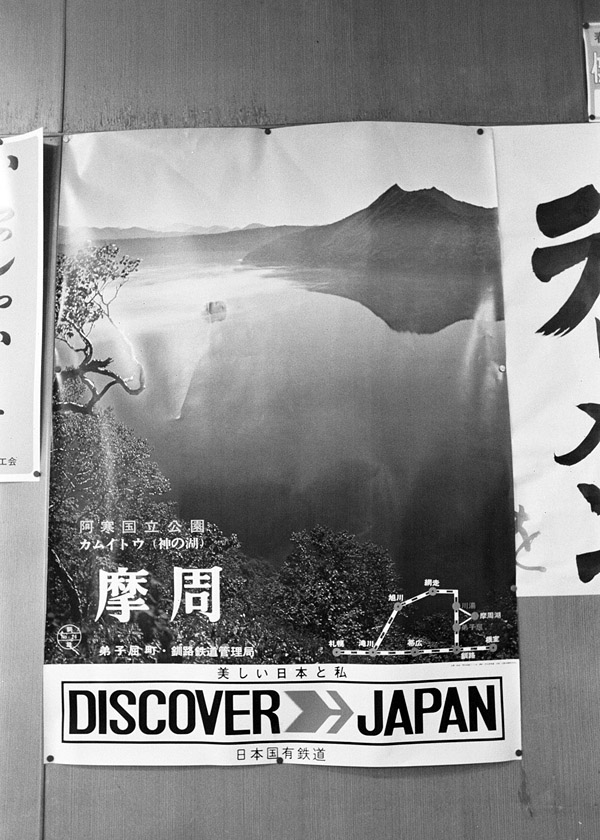

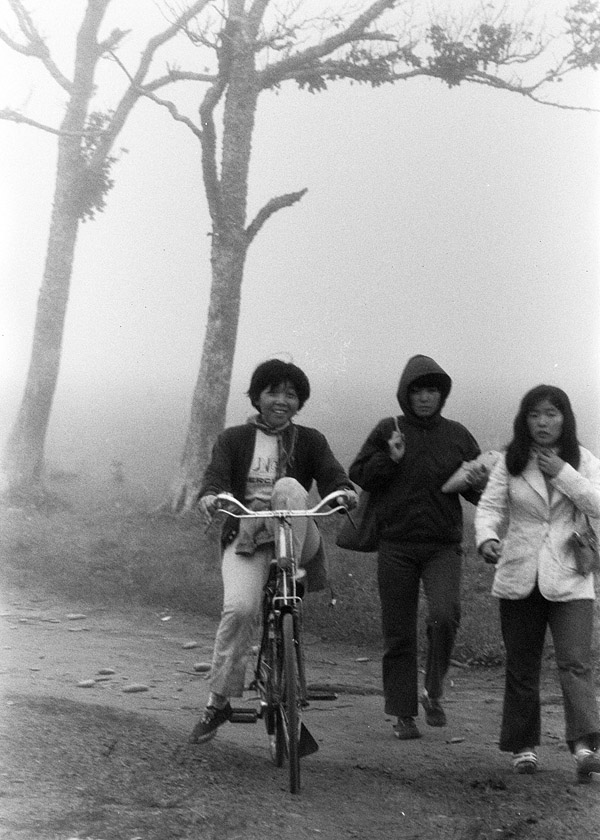

摩周湖に登ってみたものの深い霧で数メートル先も見えず 霧に紛れ 誰かが藪の中に入って「大雉」を打つ

夏の摩周湖は晴れる日が極端に少ない 早々に山を下り 中標津を経て標津町の野付半島へ

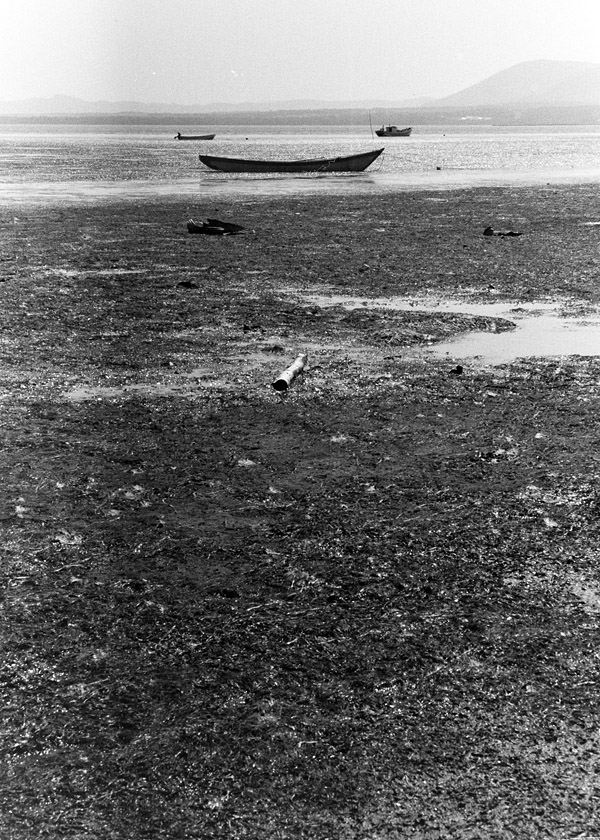

野付郡別海町野付 トドワラ

砂嘴上にあった樹齢100年前後のトドマツ林が 海水面または地盤沈降などにより枯死したとされる

昭和29年(1954)に北海道に再上陸した洞爺丸台風によって枯死が加速されたとも言われる

年々 枯死したトド松の風化がすすんでおり いずれは何もない湿原となる 写真は半世紀前以上の姿である

井戸を見つけて給水を試みたが出るのは塩水ばかり 小屋の中では石油ストーブが活躍中

濤沸湖は 砂州によって海と遮断された汽水湖で 周囲長27km 面積は9.25平方km 最大水深2.5m

2005年にラムサール条約に登録 アイヌ語の湖・口を表す「ト・プッ」に由来する

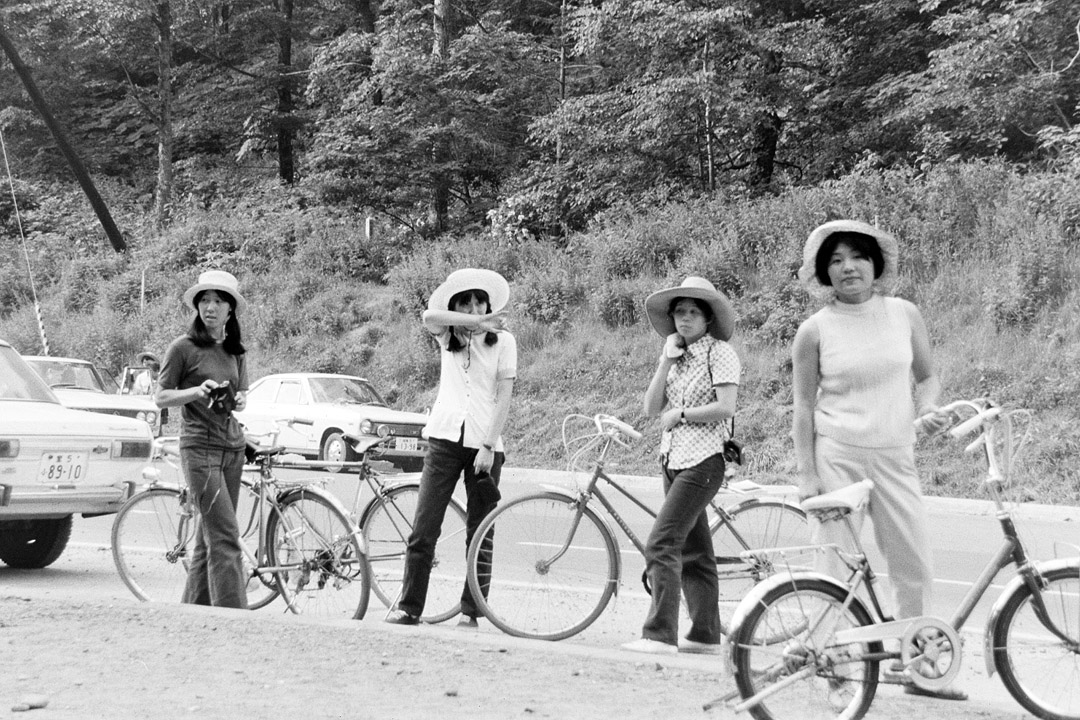

8月5日 小清水原生花園-網走-能取湖-サロマ湖-層雲峡(泊) 走行距離約215km

周囲長92km 面積151.59平方km 最大水深19.6m の日本最大汽水湖

名前の由来はアイヌ語のヨシが生える川を表す「サㇽ・オマ・ペッ」による

8月6日 層雲峡-旭川-札幌-小樽 走行距離約245km

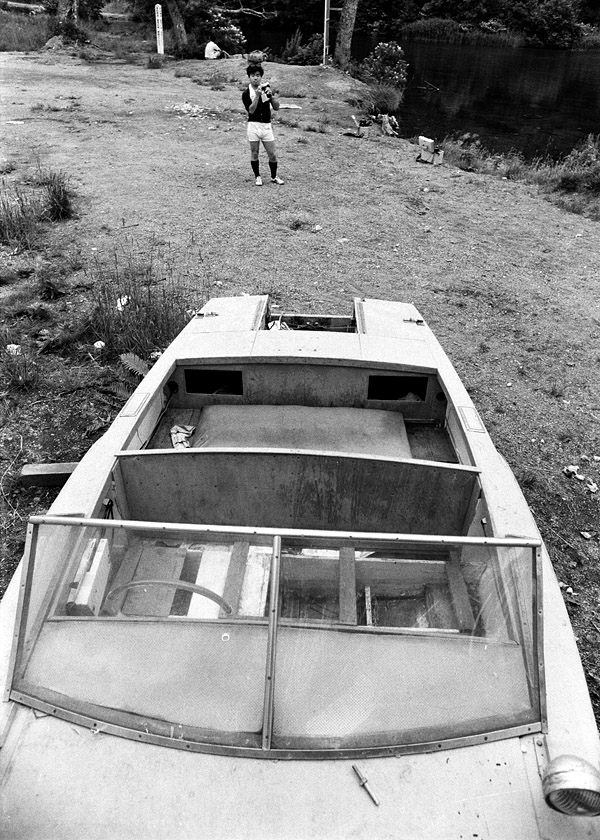

サロマ湖から層雲峡へ移動するも山中で暗くなった 広場を見つけて急ぎテントを張る 翌朝目が覚めると

残材置き場か土木ゴミ捨場の感じがする場所であった 層雲峡から小樽まではノンストップ

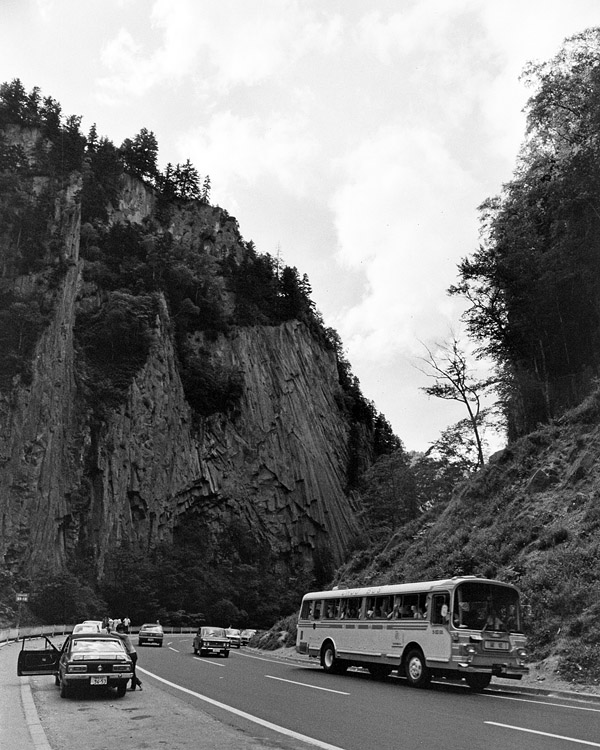

上川郡上川町 層雲峡

石狩川の両岸に 約24kmの距離で高さ200m前後の柱状節理の断崖絶壁が続く峡谷 約3万年前の大雪山の

噴火により堆積した溶結凝灰岩が石狩川によって浸食されたことにより形成された

流星の滝(雄滝)は落差90m 銀河の滝(雌滝)は落差104m 層雲峡から小樽に向かう

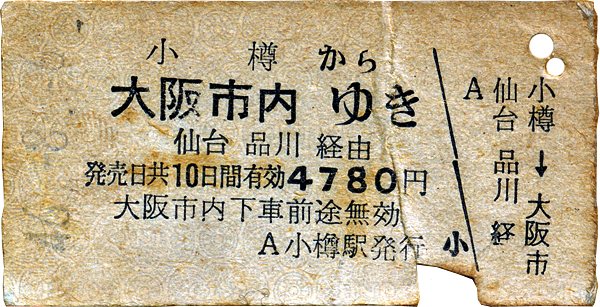

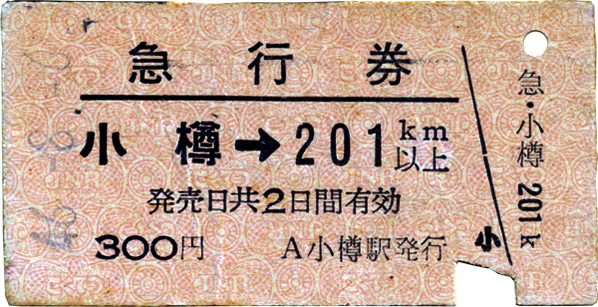

車とT君は新日本海フェリーで舞鶴まで帰ることに 残りの者は青函連絡船と列車で大阪まで帰る

8月6日 小樽-函館-<青函連絡船>-青森-/8月7日 上野-東京-<新幹線>-新大阪-大阪-天王寺-奈良