昭和50-60年代の九州

昭和50年(1975)3月 関門橋・平尾台・箱崎・博多港 / 52年 大濠公園・生の松原

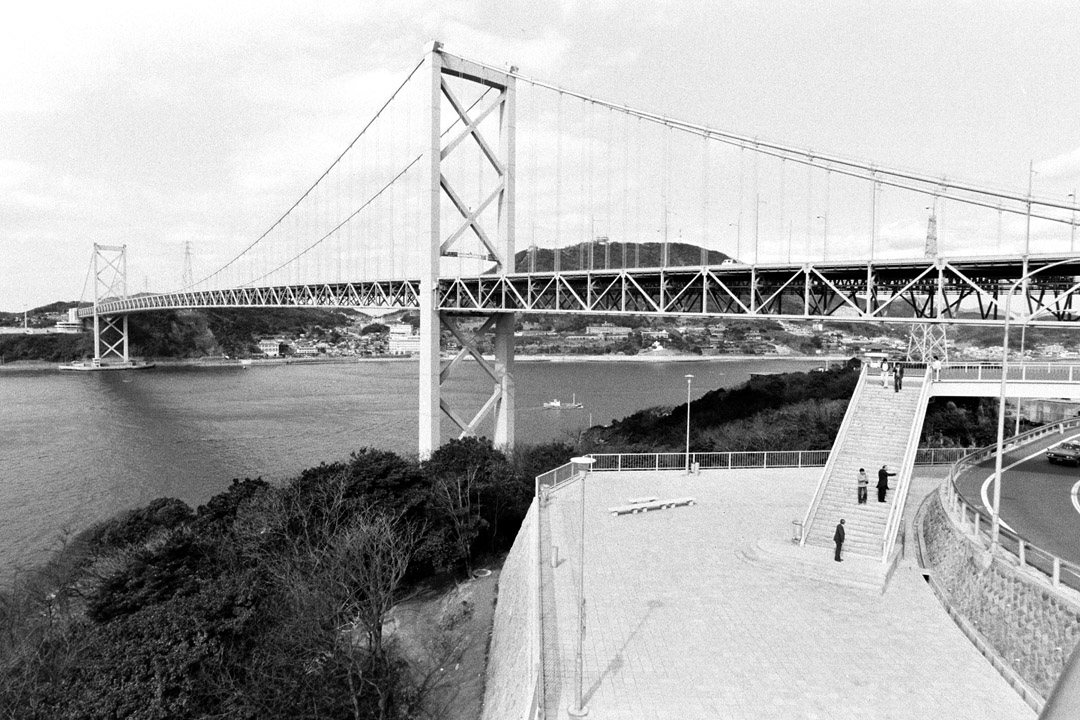

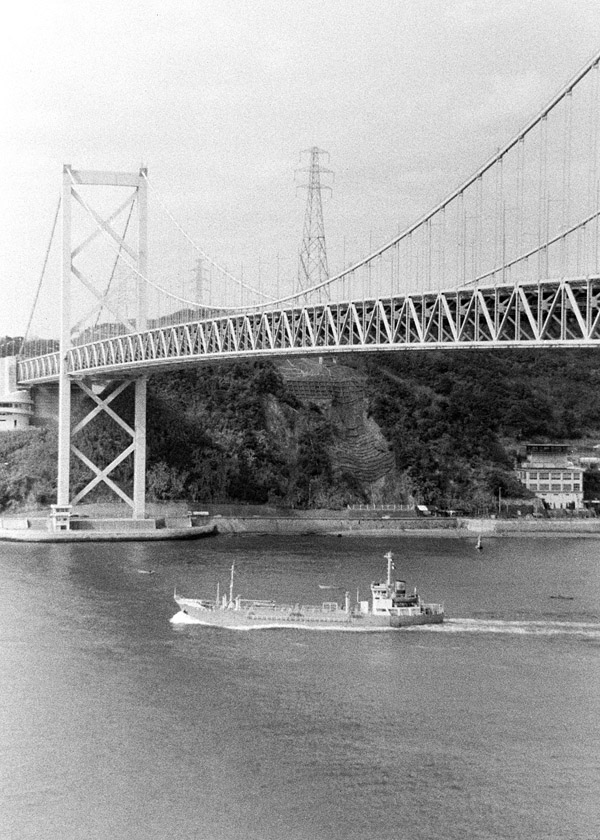

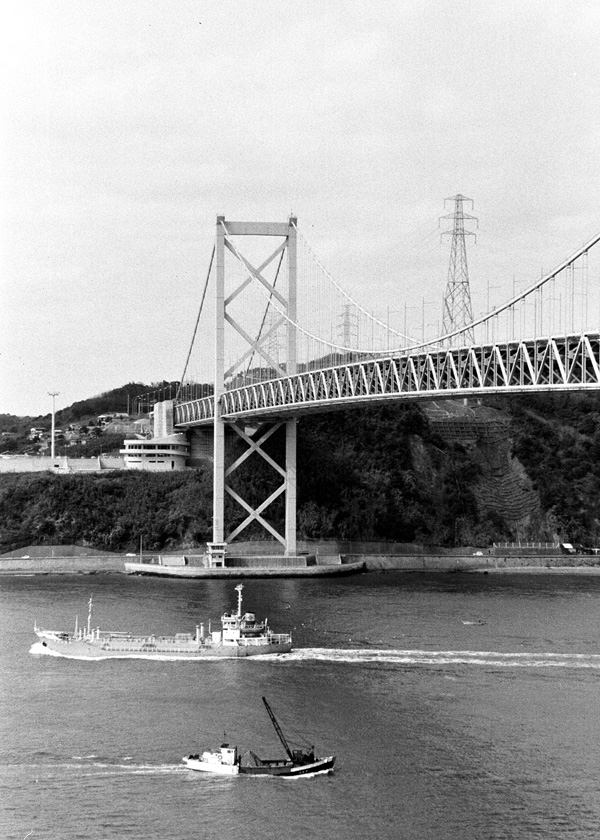

福岡県北九州市門司区門司 / 山口県下関市壇之浦町 関門橋

1973年11月14日に中国自動車道と北九州道路間で開通 九州自動車道との接続は 11年後の1984年3月27日

全長:1068m 最大支間長:712mは 建設当時では東洋一及び日本一であった 路面幅:26m

主塔高:海抜141m 関門海峡は国際的にも主要な航路となっているため

大型船舶の通行に支障がないよう海面から桁下まで61mを確保している

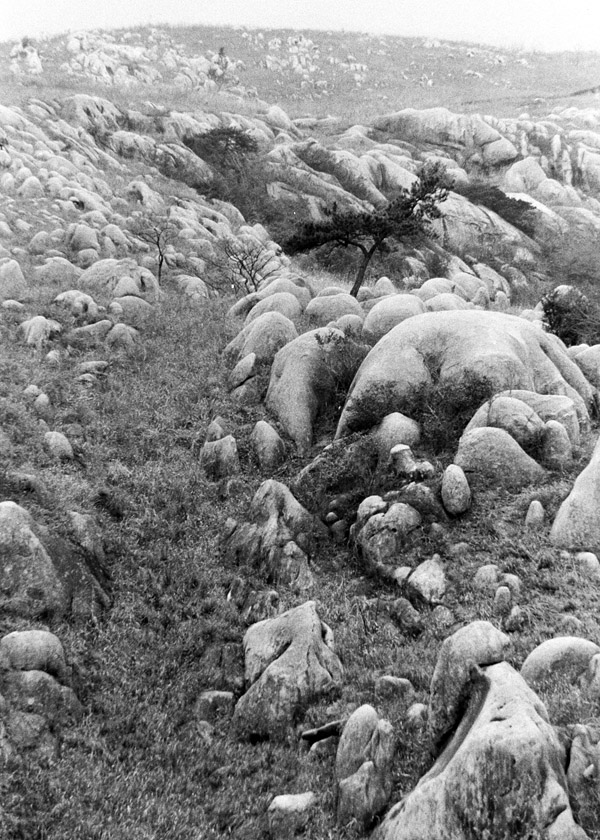

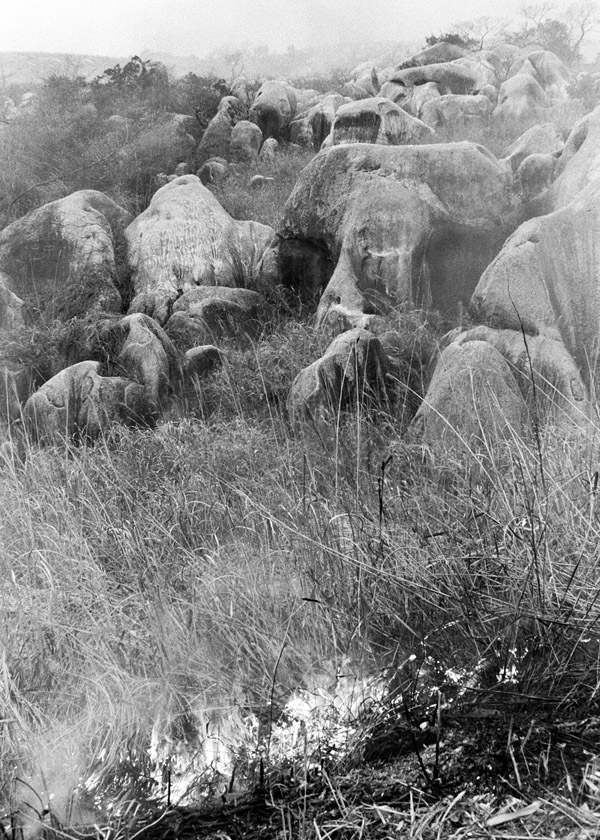

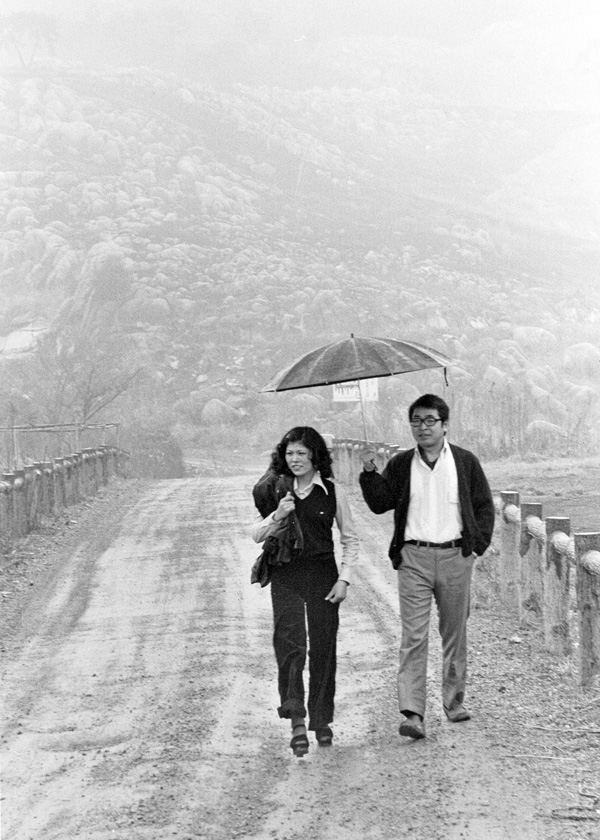

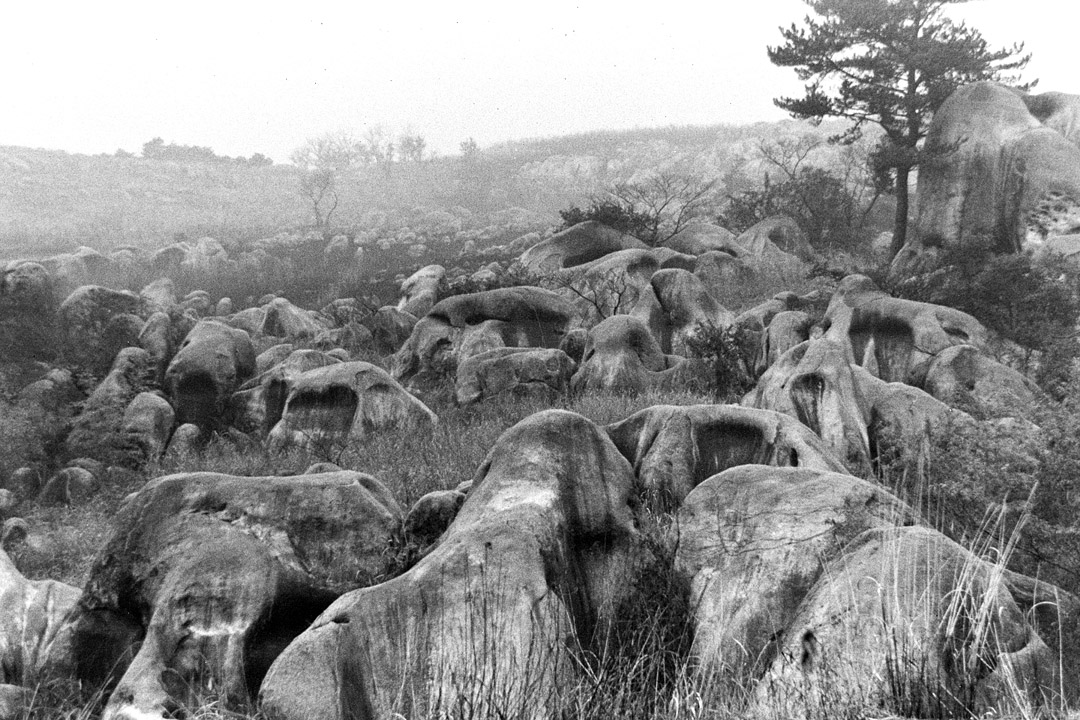

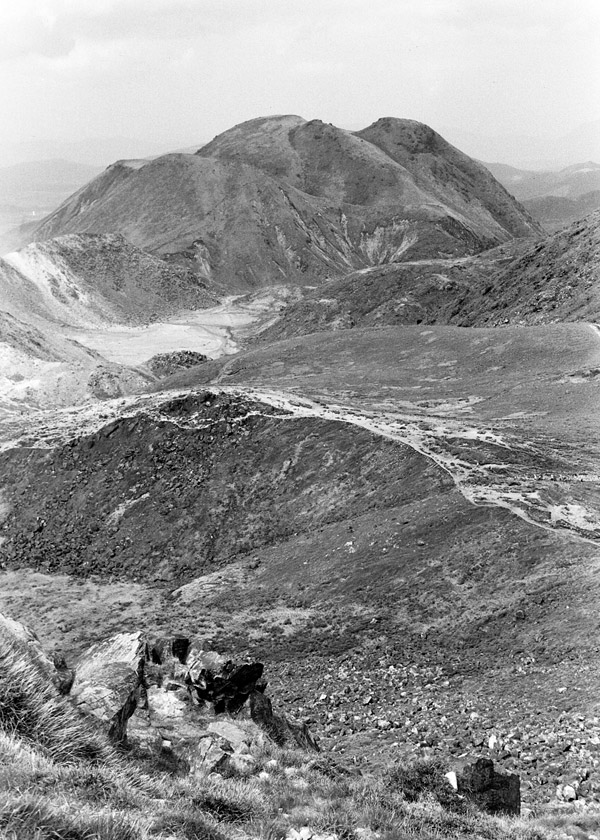

福岡県北九州市小倉南区 平尾台

四国カルスト・秋吉台と同じ日本三大カルストのひとつである 最高峰である標高712mの貫山を中心として

周辺に400m~600m級の山が点在しているほか 地中には千仏鍾乳洞・目白洞・牡鹿洞・青龍窟などの鍾乳洞が

存在し 大小のドリーネが広がるカルスト地形となっている

他のカルストに比べ ピナクルと呼ばれる石灰岩柱が 侵食によって丸くなっているのが特徴である

通常 石灰岩柱は雨水による溶食で尖っていることが多いが 熱変成をうけた結晶質の石灰岩では丸みを帯びる

平尾台にはこのような円頂型石灰岩柱が無数に発達しており 草原に散らばる羊群に例えて羊群原と呼ばれる

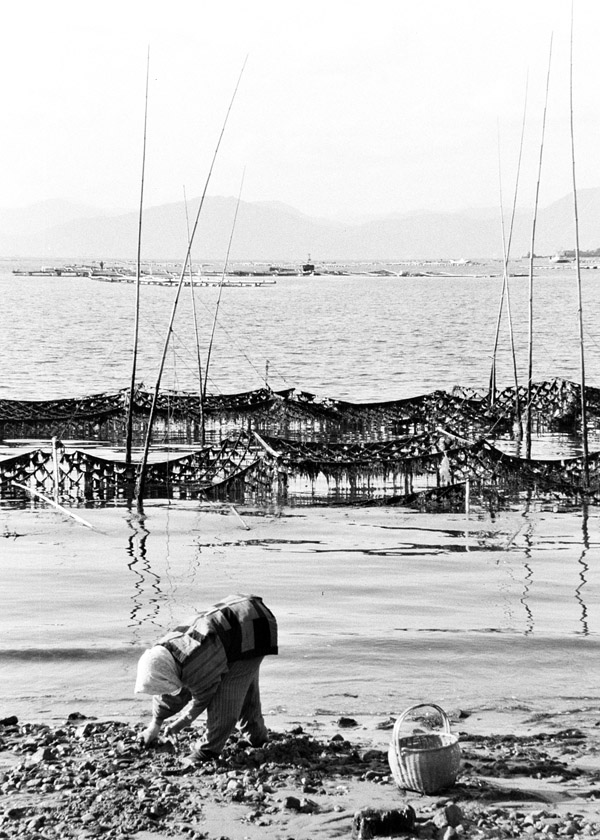

博多湾 筥崎宮 津屋崎 大濠公園 生の松原

筑前国一宮 別名に筥崎八幡宮とも呼ばれ 宇佐神宮・京都の石清水八幡宮と並ぶ三大八幡宮とされる

神社由緒によれば 八幡神の託宣が延喜21年(921)にあり 延長元年(923)に穂波郡大分宮の

応神天皇・神功皇后・玉依姫命の三柱を現在地に遷座したのが始まりとされる

元寇の際 亀山上皇が敵国降伏を祈願し神門に「敵国降伏」の扁額が掲げられた

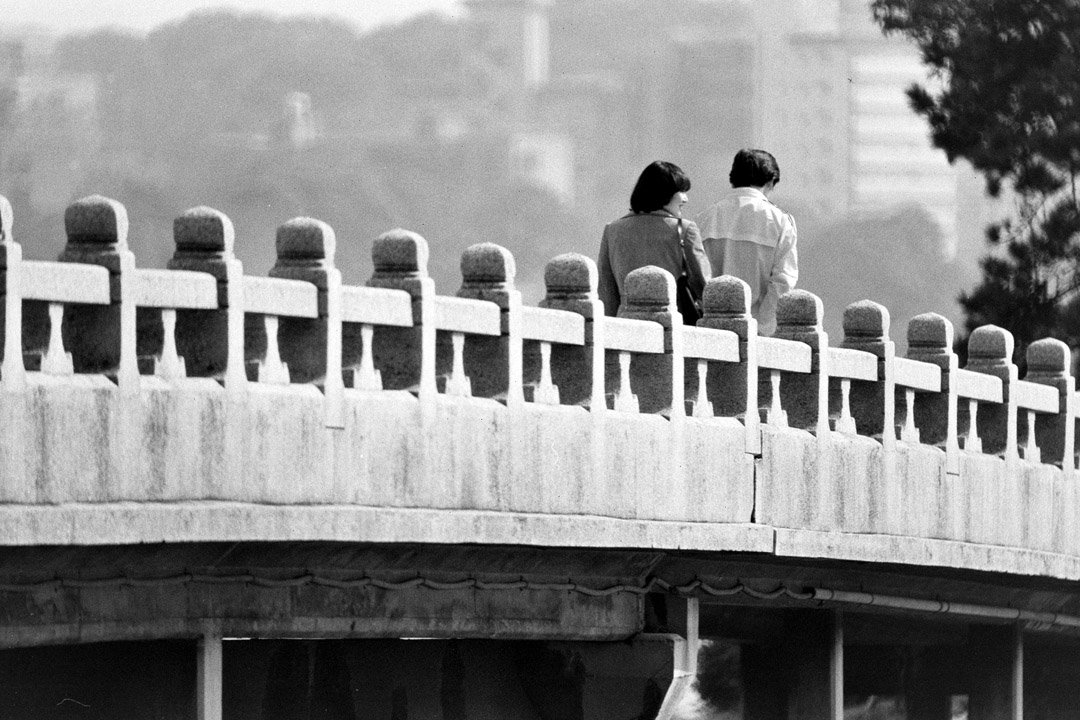

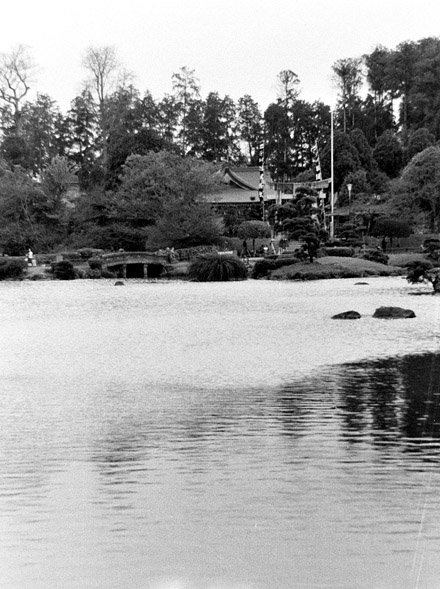

かつて大濠公園一帯は博多湾に続く入り江で草ヶ江と呼ばれていた 福岡藩初代藩主となった黒田長政により

築城時に一部が埋め立てられ 肥前堀と共に福岡城の外堀として利用した 明治以降肥前堀が埋め立てられ

水質の悪化で度々埋め立てが論じられたが 昭和4年(1929)に公園として開放され現在に至る

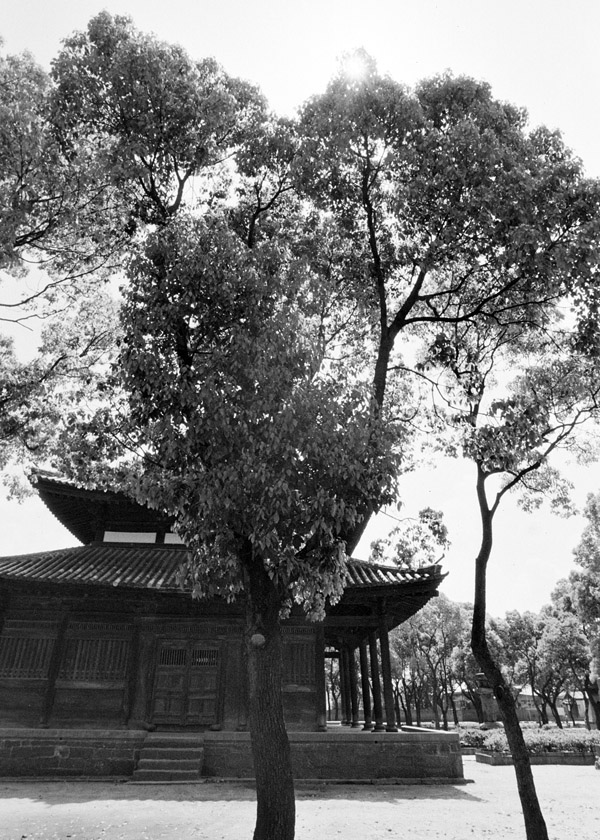

福岡県福岡市博多区御供所町 別名 寺町

かつては筥崎宮の供え物を調えた処から「御供所」という名が付いたとされる

宋から帰朝した栄西によって開かれた最古の禅寺「聖福寺」や うどん・蕎麦・羊羹・饅頭の製法を初めて

伝えた円爾が開山した承天寺などがある 秀吉の九州平定の戦で島津の軍勢によって焼払われ灰燼に帰したが

秀吉の九州平定後太閤町割と呼ぶ博多復興の際 寺町として残された

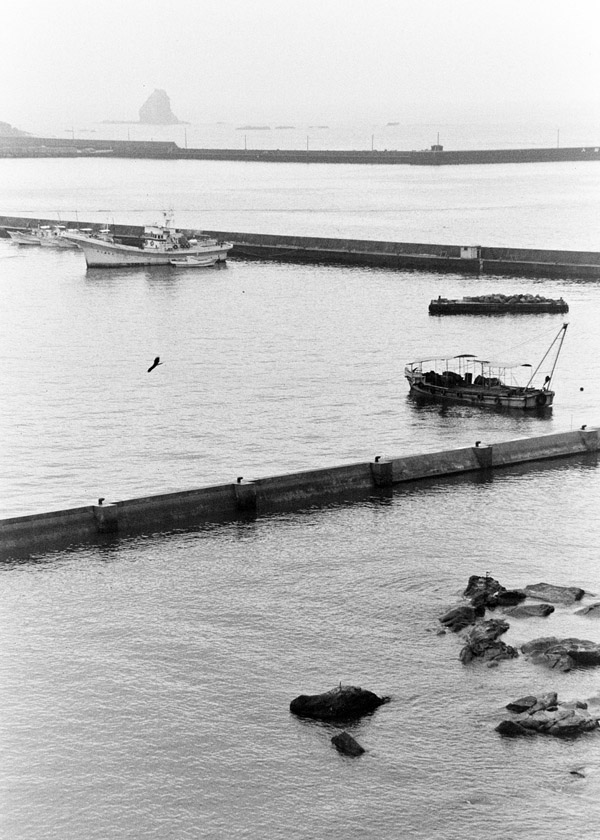

博多船溜りの西側半分は1980年に埋め立てられ 1981年に福岡サンパレスと福岡国際センターが開業した

東半分とその沖合は2000年になって埋め立てられ 2003年に福岡国際会議場が 沖合には駐車場が竣工した

博多漁港は 長浜地区に隣接する中央区港に集約された

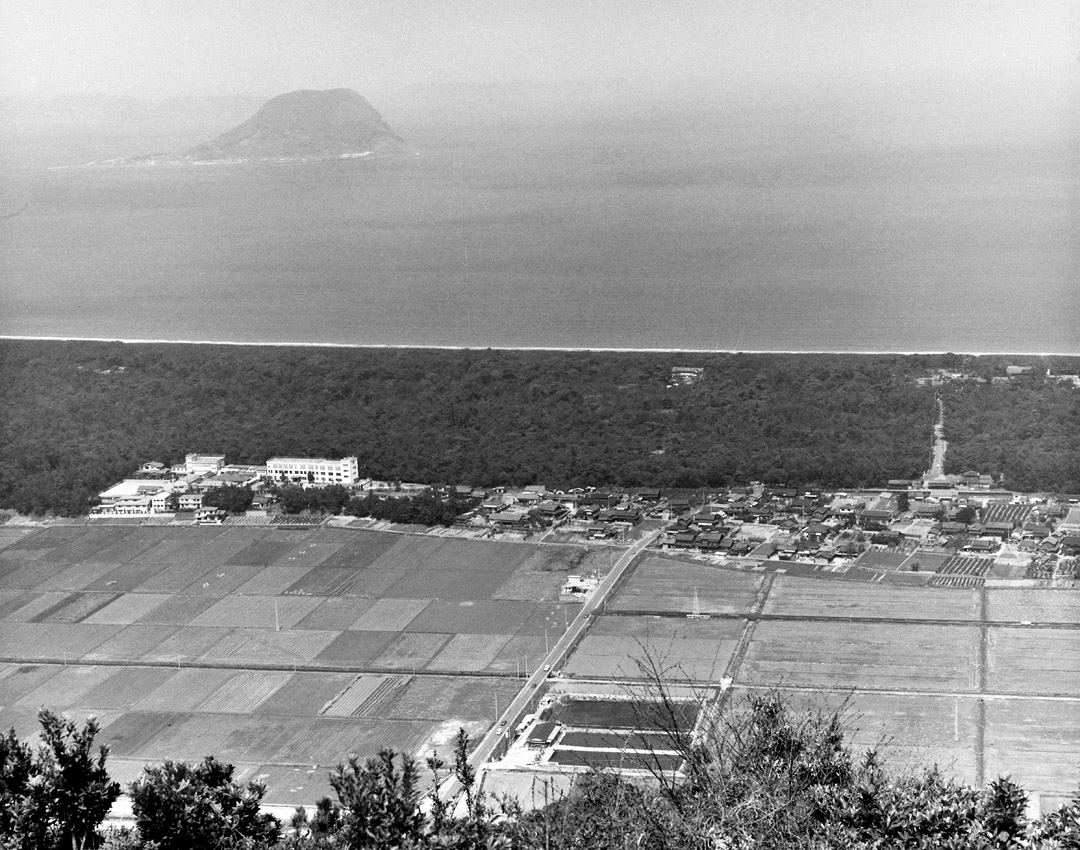

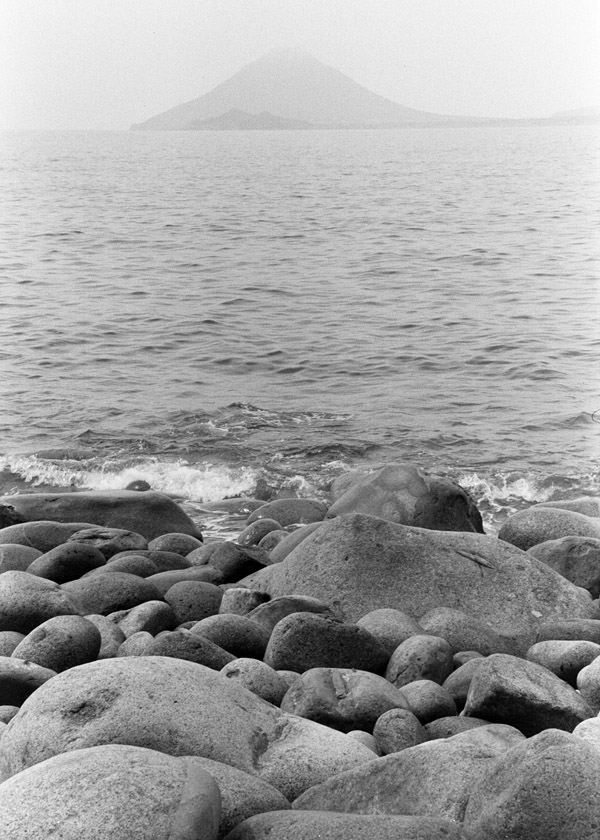

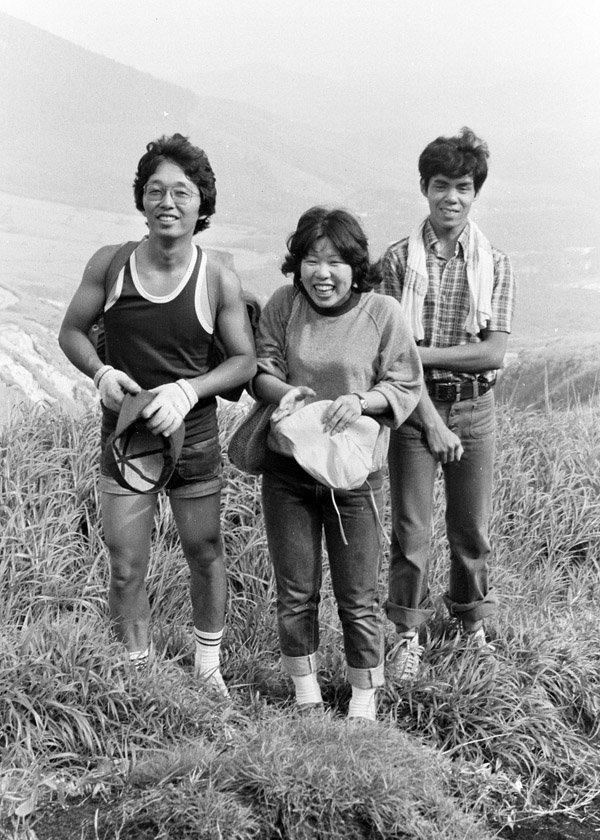

昭和50年(1975)10月 鹿児島県指宿から熊本県阿蘇郡高森までサイクリング

10月/5 博多-<鹿児島本線 夜行列車・指宿枕崎線>-指宿駅

自転車を分解して輪行バックに入れて夜行列車の一番安い二等自由席で移動する 鹿児島で指宿枕崎線に乗換

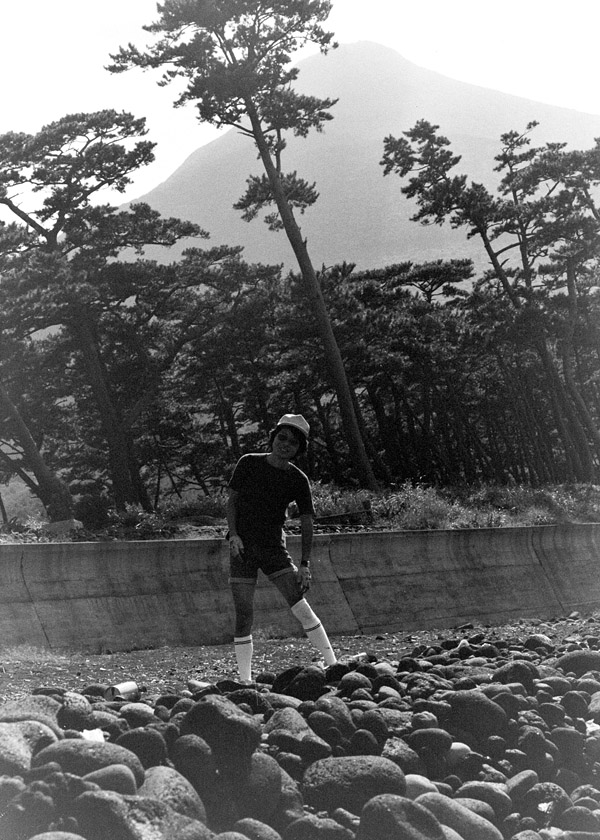

10/6日 半日ほど指宿でポタリング 指宿 鰻温泉(泊)

ロードレースに乗って練習中の国体選手に遭遇 一日の練習距離は200km以上と聞いて唖然とする

10月/7日 指宿-<山川・根占フェリー>-根占-鹿屋-志布志 国民宿舎ダグリ荘(泊)

二日目にして長距離移動 Nはバテ気味で夕食が進まず 途中で買った少し青いミカンを頬張る 朝には回復

10月/8日 志布志-日南海岸-油津-飫肥-北郷-椿山峠-清武-南宮崎(泊)

油津から飫肥へ向かう 飫肥は古い城下町である 飫肥から椿山峠を越え清武町を経て南宮崎駅近くの旅館に投宿

椿山峠を越えてきたと告げると「それはマアマア大変な所を」とすこし呆れ顔での応対 常識的にはそうである

飫肥城は 南北朝時代に土持氏が築城したのが始まりとされ 室町から戦国時代初期には島津氏の支配となった

後に島津氏と伊東氏の攻防が続き 秀吉の九州平定の際に伊東祐兵が日向での先導役を努め

天正16年(1588)に飫肥城主に任ぜられた 関ヶ原では伊東氏が徳川方に付き島津氏と対峙したため

元和3年(1617)二代将軍徳川秀忠より飫肥藩5万7千石の所領安堵の朱印状を受け 以降明治まで

14代にわたり伊東氏が飫肥藩主を務めた

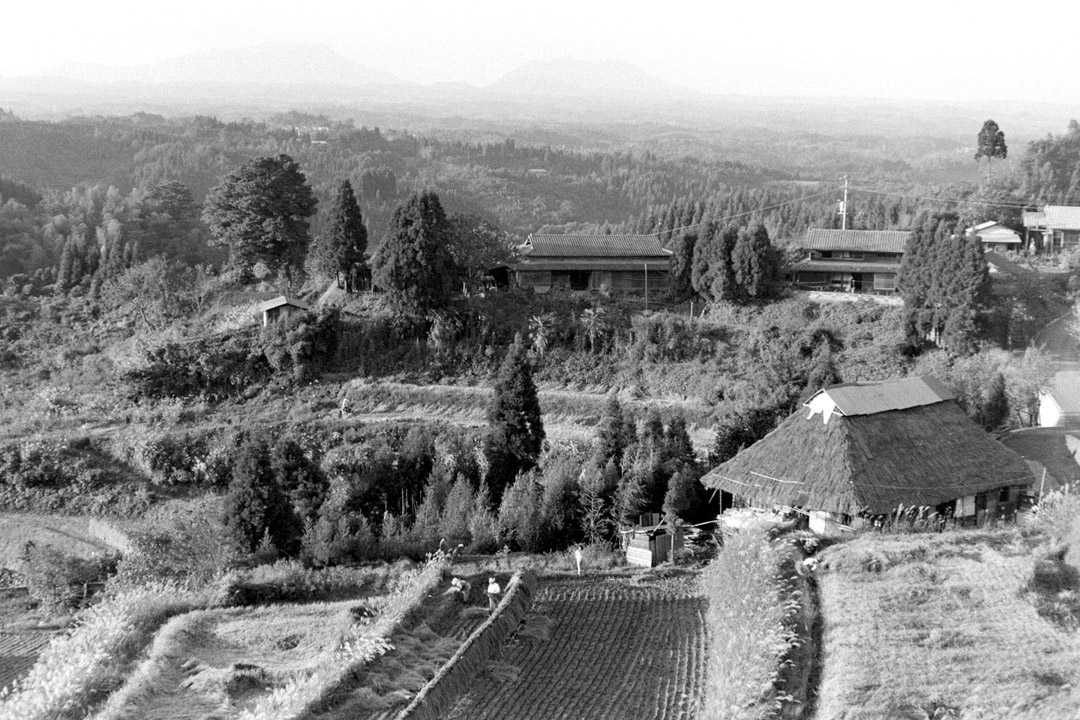

10月/9日 南宮崎-佐土原-高鍋-都農-美々津-日向-東郷-諸塚-塚原-椎葉村(泊)

日向から椎葉村を目指すが 椎葉の手前で旅館(民宿?)を発見 部屋が空いているということで投宿

自分たち以外の宿泊客のすべてが建設土木作業員 国道の拡張改修工事があちらこちらで行われている

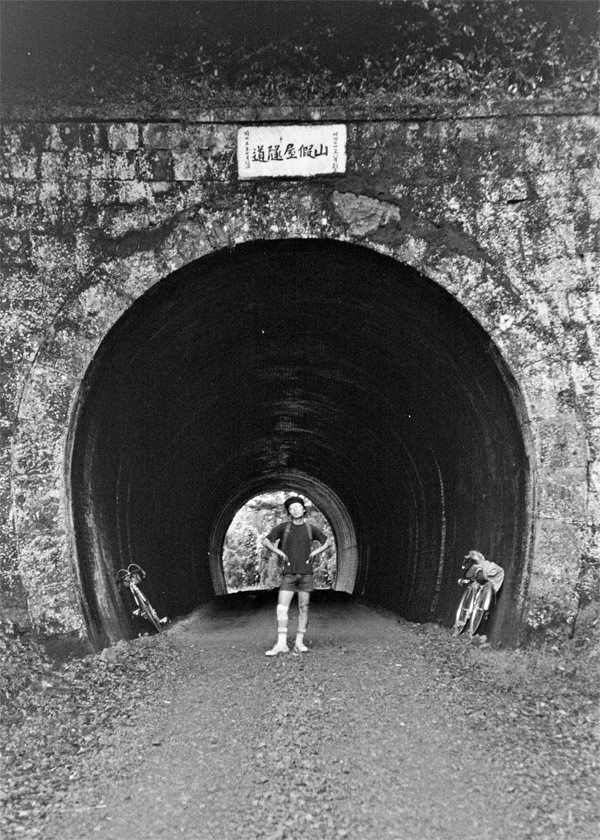

10月/10日 椎葉村-十根川-仲塔-国見峠-本屋敷-鞍岡-馬見原-三ヶ所-高千穂(泊)

椎葉から山越えで高千穂へ行こうと思い 通りかかった小学生に聞いてみると「やめた方が良い」と言われた

現在は国見トンネルが開通して便利にはなったが 当時は標高1136mの国見峠越えの長いダート路が延々と続く

酷道とも揶揄された国道265号線となってはいるが 後に調べてみるとダートにおける耐久性をテストするため

自動車メーカーがよく使うルートであると知った 椎葉から無謀にも北上し自転車で山を超えた

同時刻 先に走っていったホンダのカブが 峠で故障して立ち往生していた

高千穂の民宿に投宿 夜は夜神楽を見物

10月/11日 高千穂-高森駅-<高千穂線・豊肥本線・鹿児島本線>-博多駅

高千穂から国道325号線で高森峠を経て国鉄高森駅へ 自転車を分解し輪行バックへ納めて列車に乗る

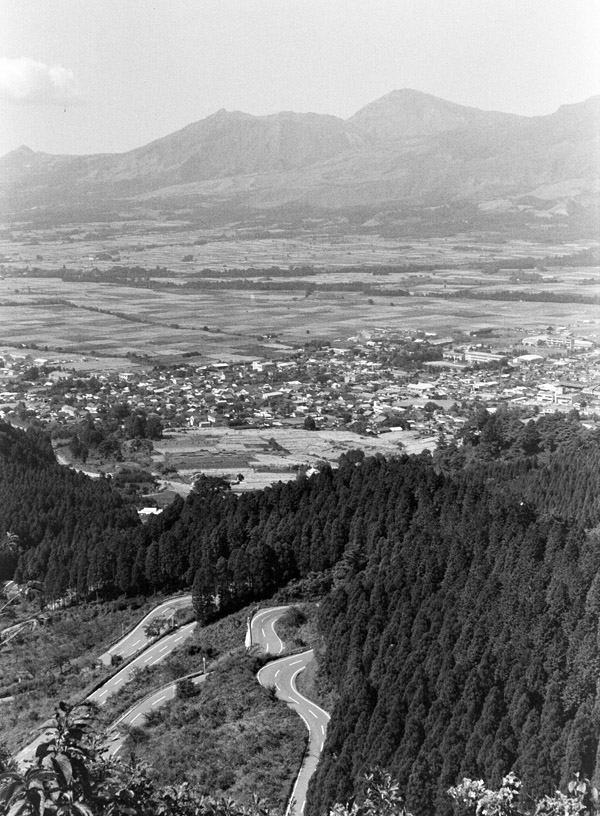

昭和50年(1975)5月 熊本県熊本市/阿蘇郡南阿蘇村 熊本・阿蘇

昭和52年(1977)春 阿蘇

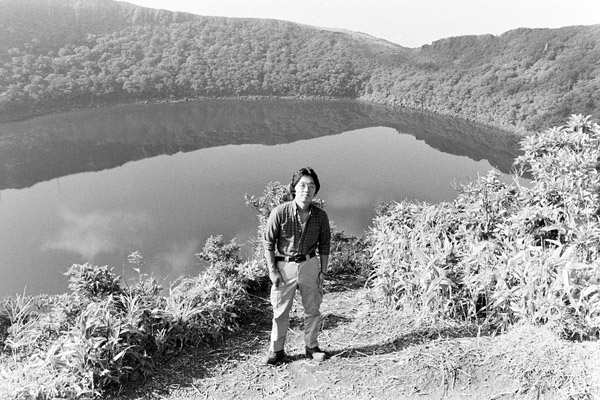

昭和50年(1975)7月20日 大分県玖珠郡九重町 久住 三俣山

昭和50年(1975)9月13日-15日 宮崎県えびの市/小林市 えびの高原・霧島山

9月13日 博多-<鹿児島本線・肥薩線・吉都線>小林-<バス>-えびの高原キャンプ場(泊)

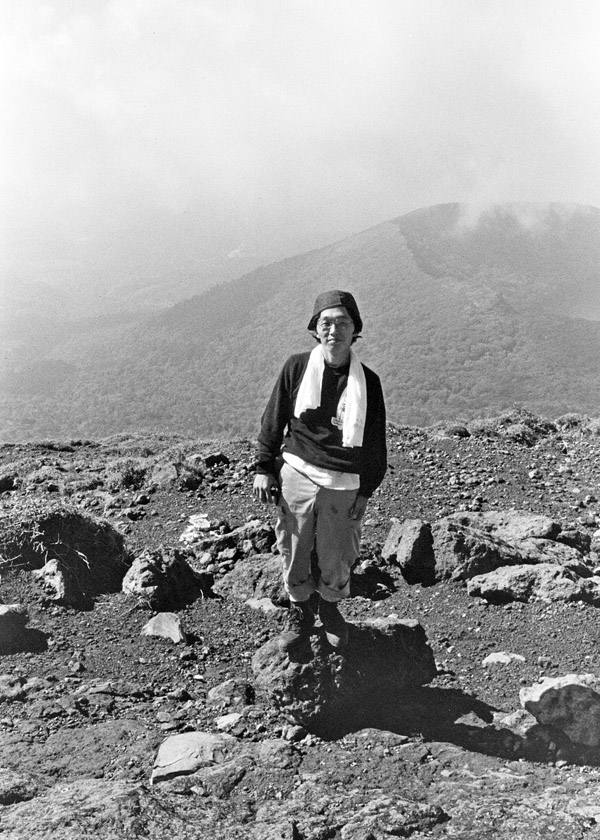

9月14日 霧島縦走 えびの高原---韓国岳---獅子戸岳---新燃岳---高千穂河原-えびの高原(泊)

韓国岳から獅子戸岳への途中で雷雨に遭遇 山上での雷は恐怖である 金属物を外して少し避難する

高千穂河原からえびの高原までタクシーで戻るが 雷雨で汚れた姿を見られ 乗車拒否は無いものの

室内が汚れると散々文句を言われ 二度とえびの高原や高千穂河原では タクシーを使わないと心に決めた

二泊目は えびの高原 市営露天風呂小屋に投宿する 自家発電のため夜の8時以降はランプである

9月15日 帰路につく 逆コースで博多まで帰る

テントはそのままにして山へ出かける 当時 盗難の心配などはしなかった

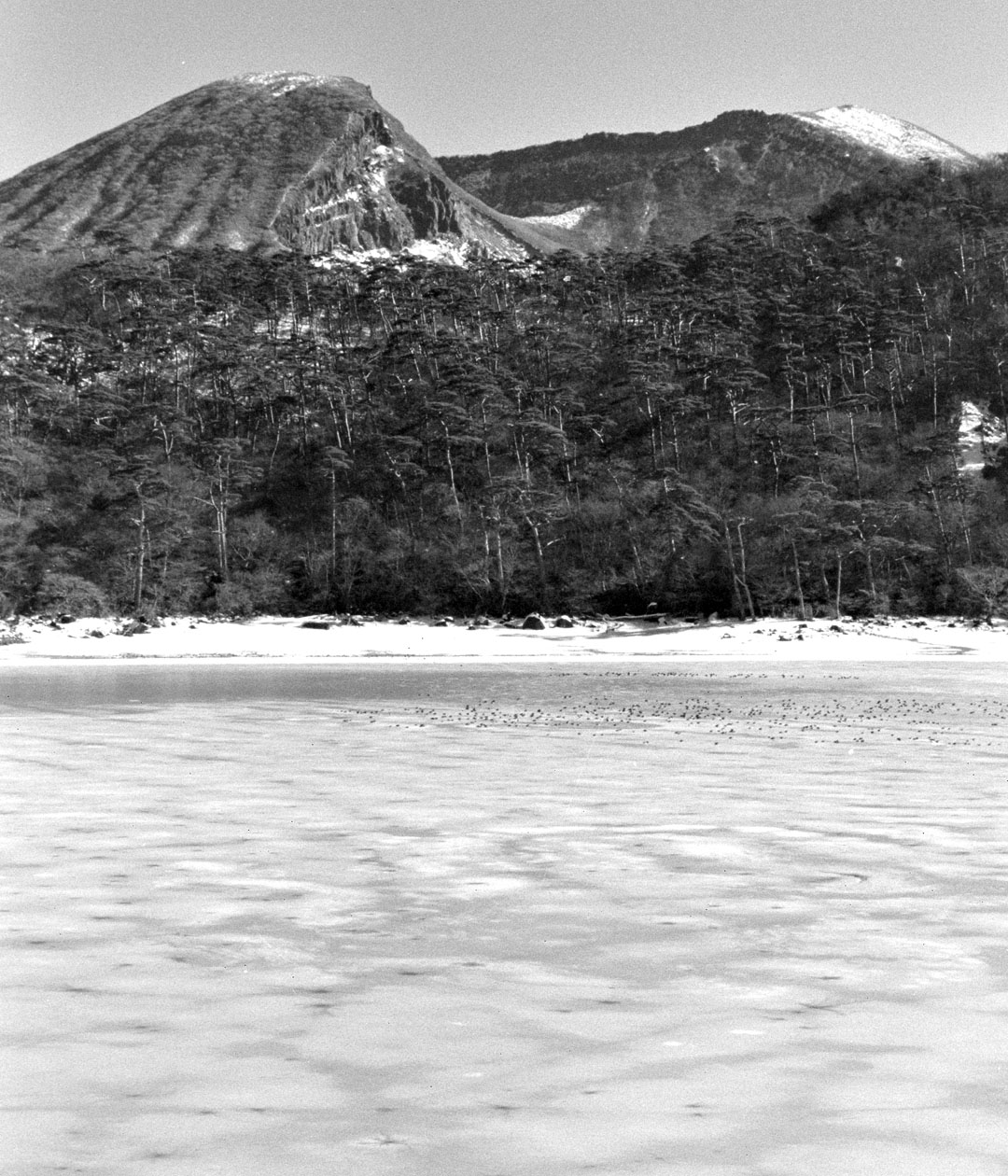

昭和51年(1976)冬(1月か2月頃) 宮崎県えびの市 えびの高原と韓国岳

昭和53年(1978)6月 大分県玖珠郡玖珠町山浦 万年山

転勤後「九州の山」というガイド本を購入 山名に惹かれて万年山に行った 国鉄久大線の豊後森駅を出て

山麓に向かって少し歩くが登山口が解らず 駅に引き返してタクシーに乗った 車は国道を西に向かい

玖珠川の手前を左折して高度を上げ 牧場の中を突っ切って万年山の西端となる「ハナグリ登山口」に到着した

万年山の東西に長い頂部を西から東へ縦走し 鎗水の吉武台牧場から駅まで歩いて戻った

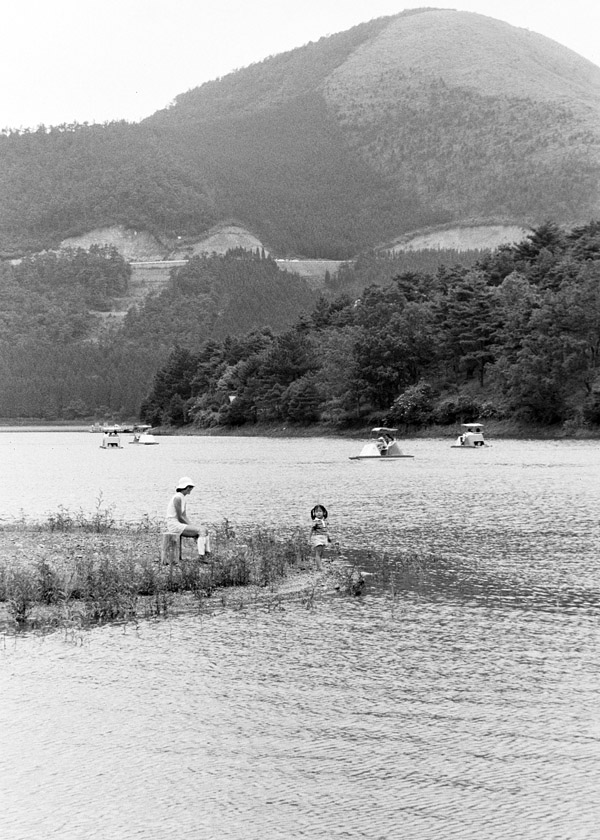

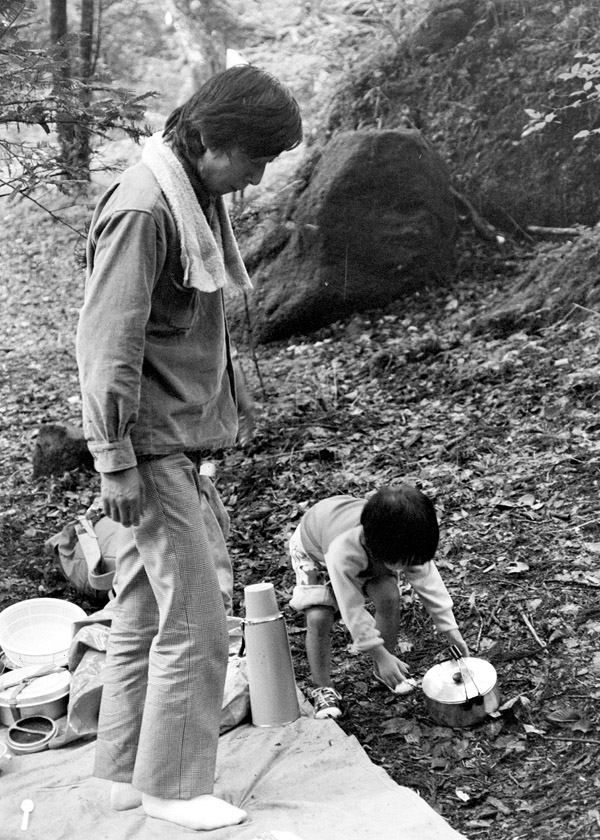

昭和53年(1978) 大分県玖珠郡九重町 初夏の久住山登山と飯田高原の夏キャンプ

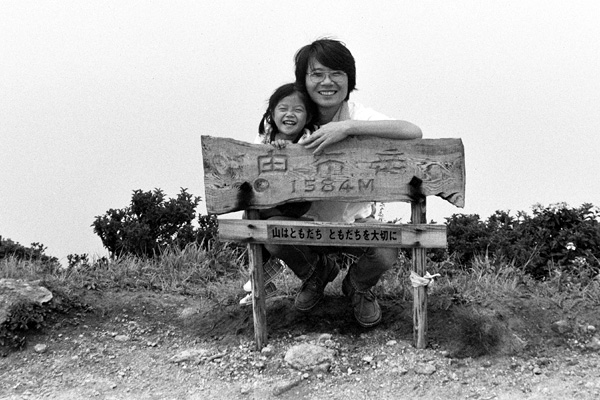

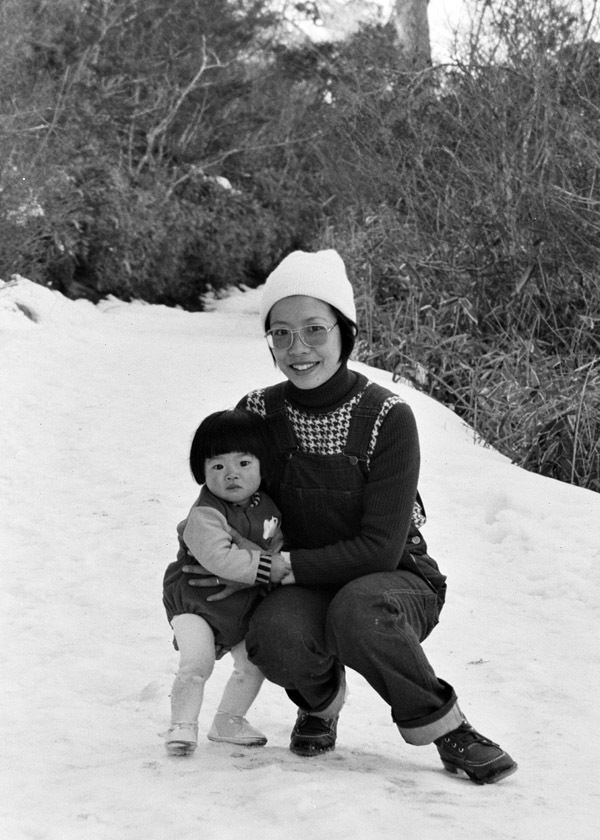

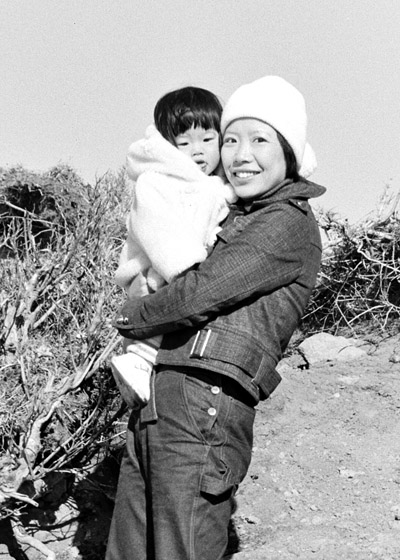

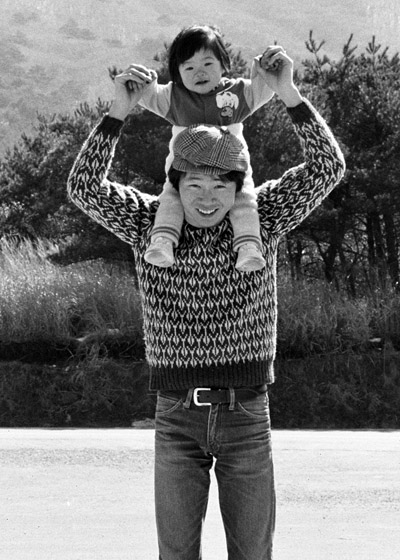

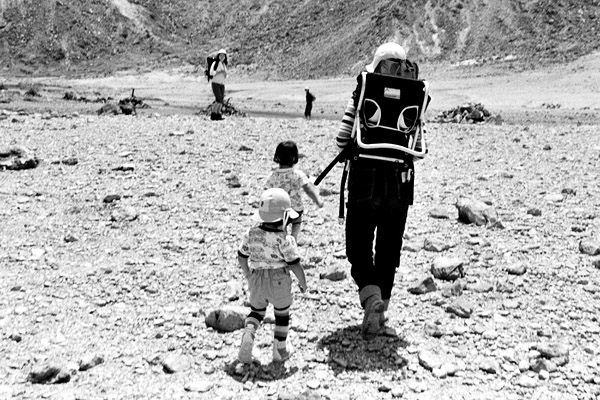

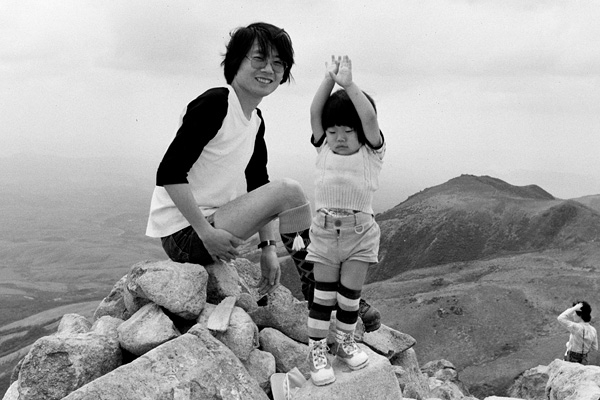

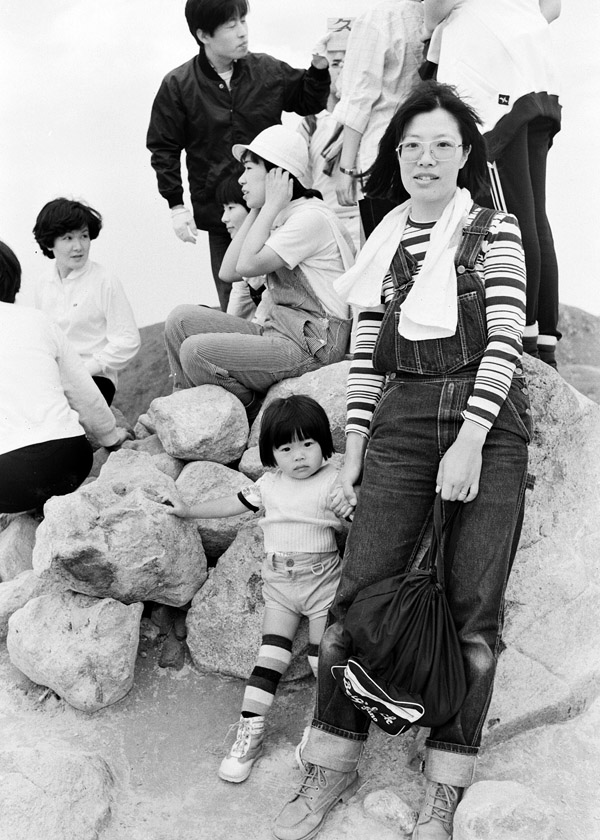

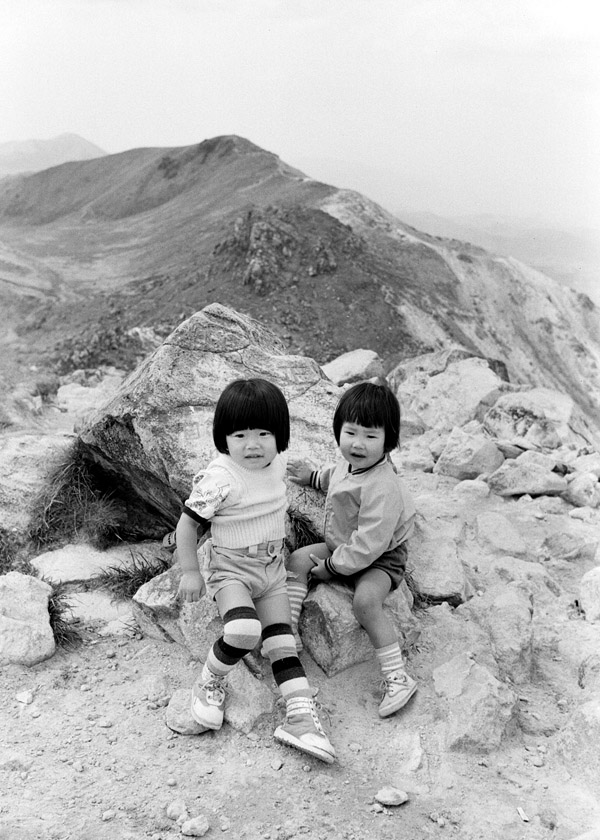

子連れで久住登山ピストン 長者原-坊原-諏蛾守越-北千里ヶ浜-久住山 帰りに西千里ヶ浜に寄り道

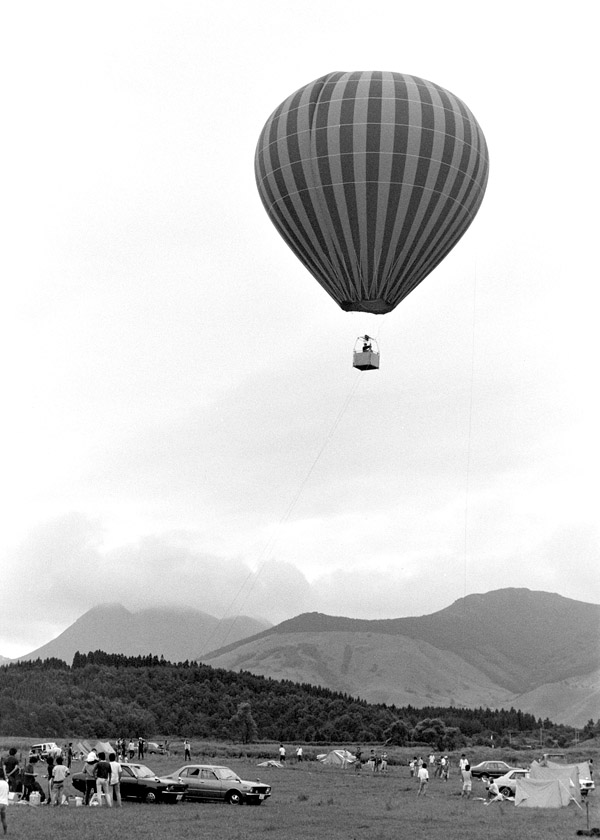

飯田高原で夏キャンプ

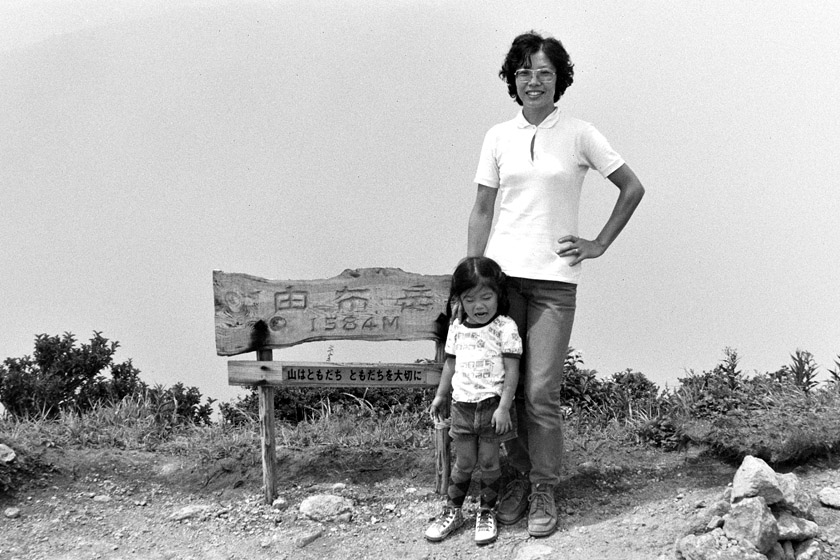

昭和53年(1978)8月 大分県別府市 由布岳