昭和40-50年代の九州

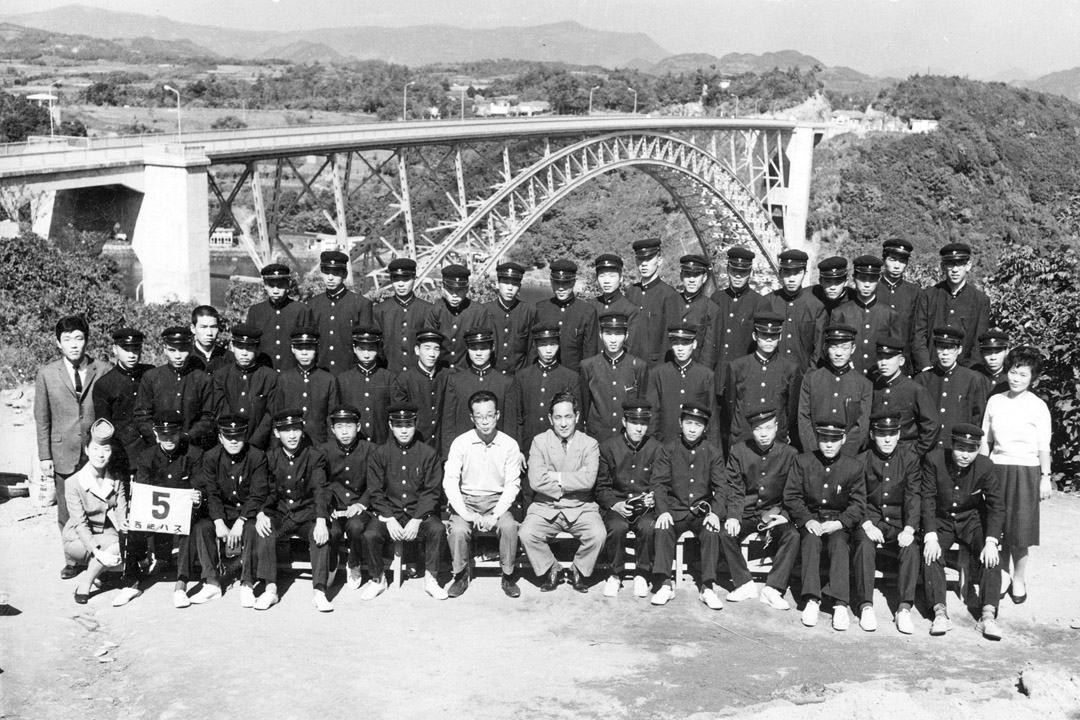

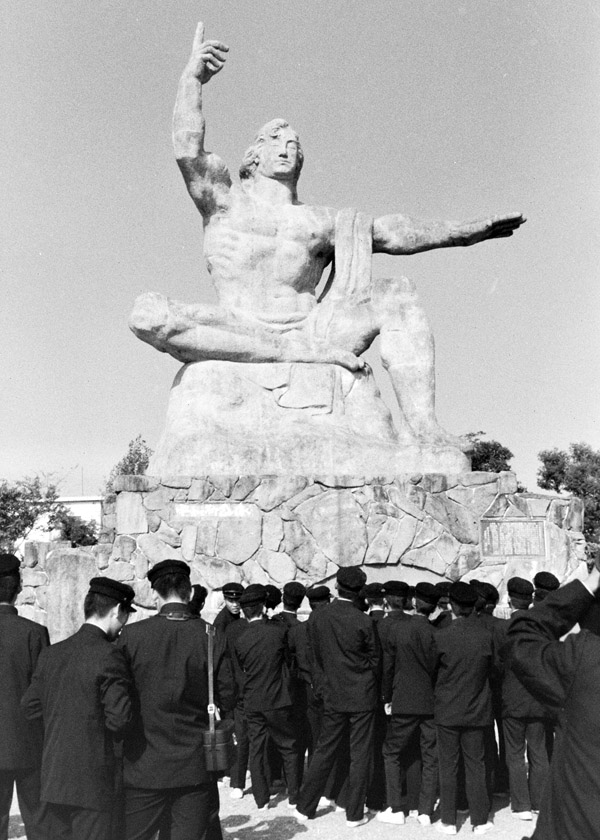

昭和39年(1964)10月15日-18日 九州へ修学旅行

大阪の修学旅行は 小学校が三重県の伊勢・志摩 中学校が東京方面 高校が九州方面と相場が決まっていた

小学は伊勢神宮 中学は皇居 高校生は天孫降臨の高千穂と 戦前の教育をそのまま踏襲していたわけである

その後は 信州へスキー合宿など各校の独自性が強調され 海外にも行くようになった

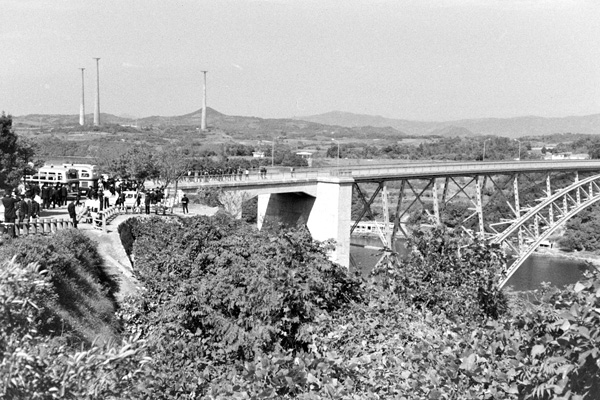

10/14 大阪-<山陽・鹿児島本線>-門司-折尾-<筑豊本線>-原田-鳥栖-<長崎本線・佐世保線>-

10/15 早岐駅下車・西肥観光バスに乗換-西海橋-長崎-諫早-小浜温泉 春陽館(泊)

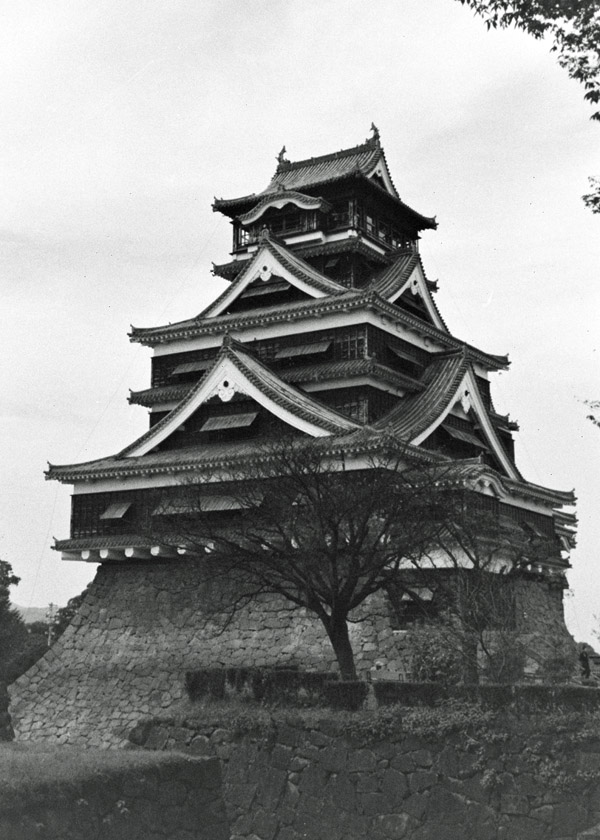

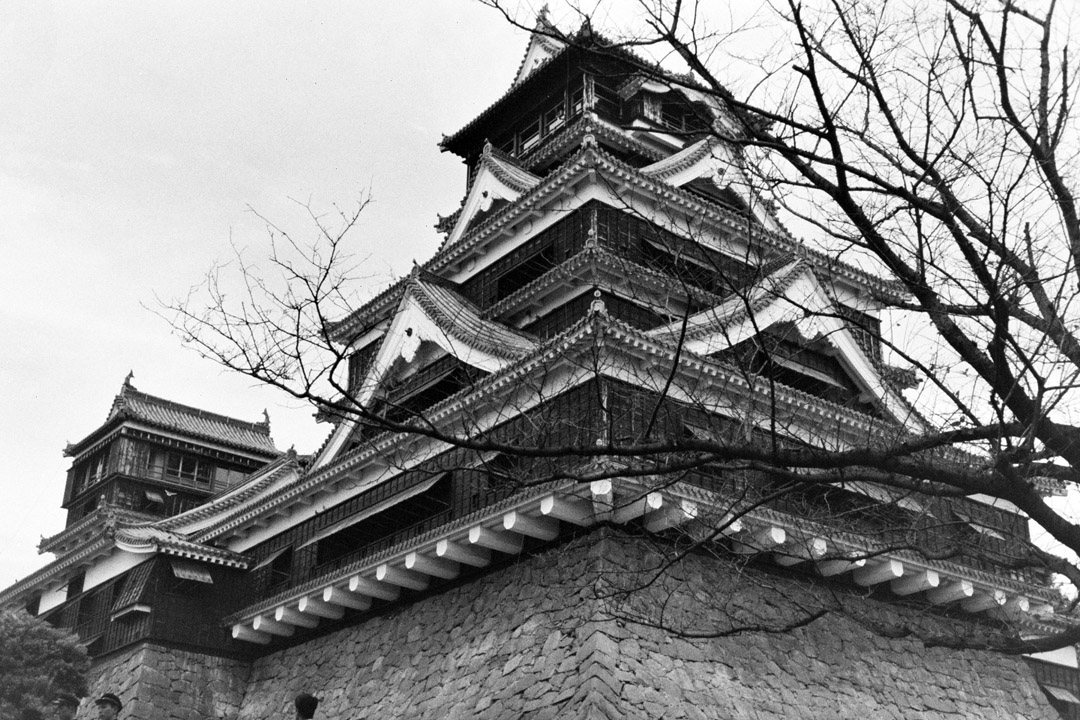

10/16 小浜-雲仙-島原-<熊本フェリー>-熊本-阿蘇・坊中(泊)

10/17 坊中-<やまなみハイウェイ>-別府-<関西汽船>-大阪

列車船内泊を含む4泊/実質3日間の慌ただしい修学旅行で 開会された東京オリンピックの真っ最中であった

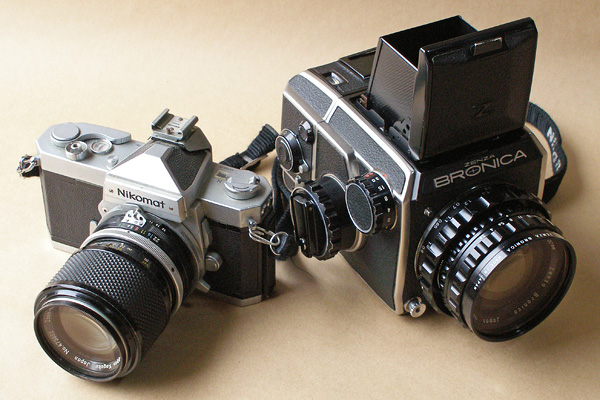

前年発売のフジカラーN64のネガカラーで撮影したが 50年以上経過し発色が望めないため モノクロで複写

卒業後は地元大阪で就職した 昭和49年(1974)5月 突然福岡へ転勤を命ぜられ そのまま九州に居座るとは

修学旅行当時においては

想像することすら不可能であった

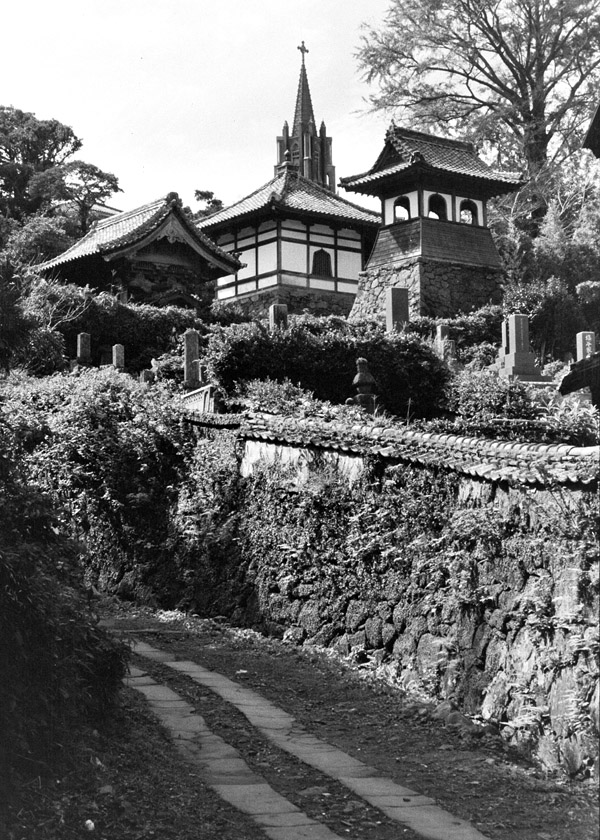

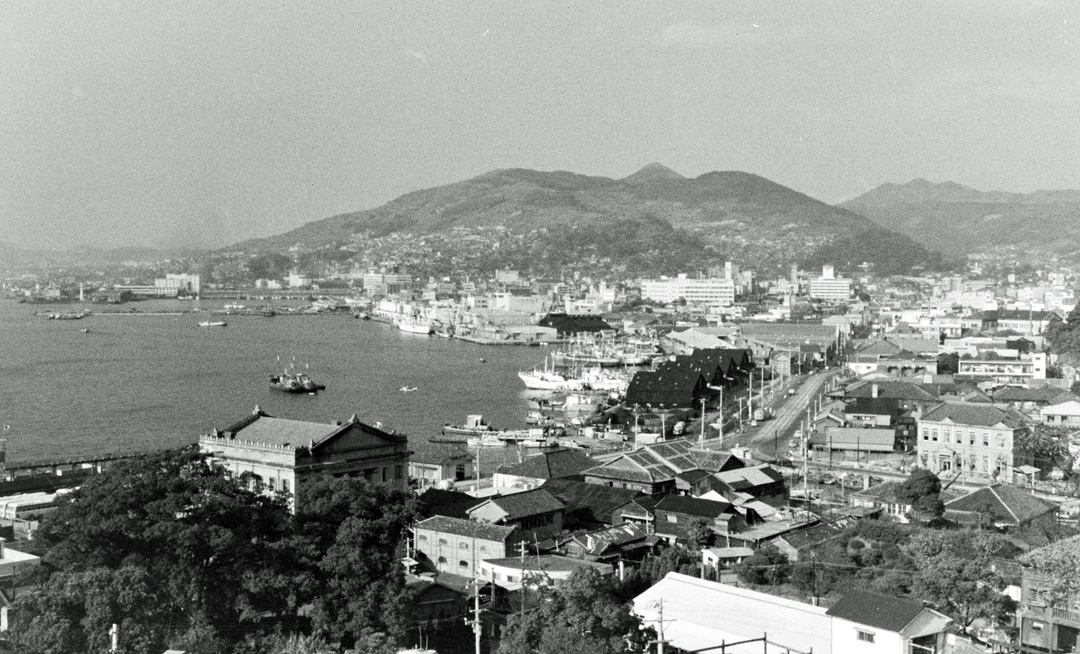

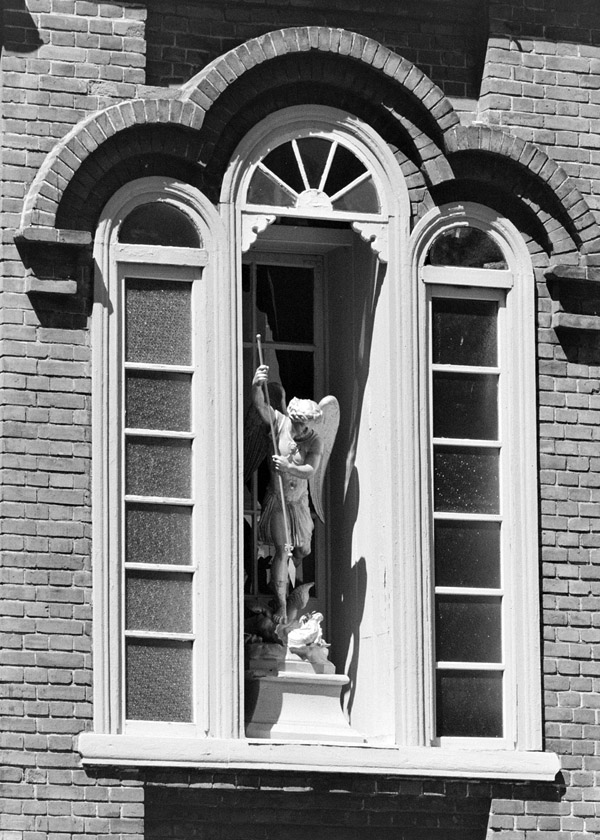

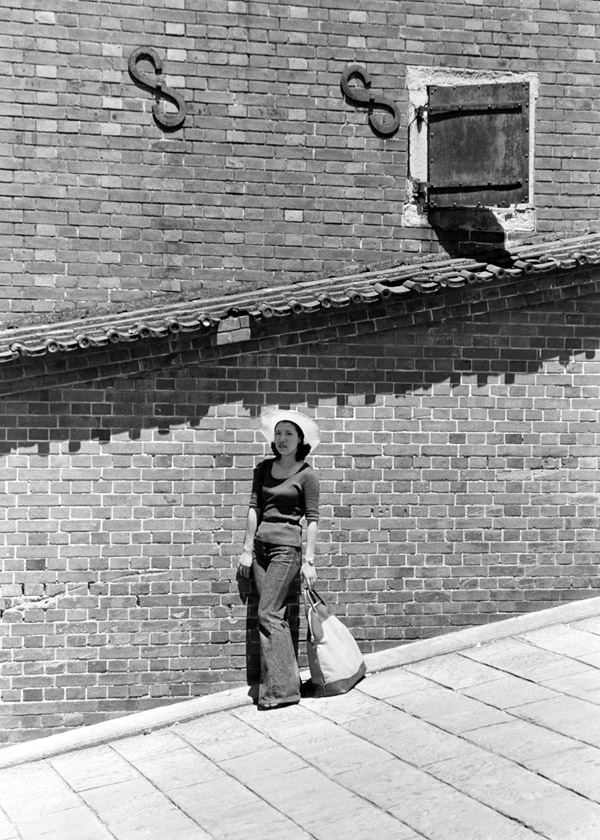

昭和48年(1973)7月 長崎市内

明治31年(1898)建築 長崎市南山手町 マリア園(清心修道院教会)

元治元年(1864)に竣工 翌元治2年(1865)年2月から公開された 正式名は「日本二十六聖殉教者聖堂」

文久2年(1862)に子供3名を含む26人の殉教者が聖人に列せられ この二十六聖人に捧げられた教会である

標高333mの稲佐山 山頂の展望台からは市内全域を一望でき 夜景は函館の函館山・神戸の摩耶山と並ぶ

日本三大夜景に数えられる また 2012年には モナコ・香港と並ぶ世界新三大夜景として認定された

昭和48年(1973)7月頃 種子島宇宙センターへ出張

野木レーダー追跡棟の図面打ち合わせ為 数日滞在の予定で大阪から鹿児島空港を経由し種子島へ向かった

図面の打ち合わせは終わったのだが 現場で図面を書けと拉致に近い状態に置かれた

真夏の種子島は暑いが現場事務所にはエアコンがない 食事は寝泊まりする作業員が作ってくれるが

寝相が悪く寝言(叫びに近い)も激しい なので昼に寝て夜から朝にかけて仕事をすることにして約一週間滞在

漸く仕事が終り飛行機便に間に合うように空港へと急いだが 種子島空港は地方管理の第三種空港で

離着陸誘導設備はなく雲が低くたれ込める日は着陸が不可能であった 当日もあいにくの天候で頭上には

YS-11のエンジン音が聞こえるというのに 無情にも着陸不許可となり鹿児島へと引き返してしまった

帰りを急ぐ乗客は 西之表(にしのおもて)港発のフェリーに乗船するためにタクシー乗り場へと先を争い

脱兎のごとく走る フェリーに乗船し舳先の向こうに開聞岳(薩摩富士)が見えたとき

やっと大阪へ帰れると安堵し感動したことが思い出される

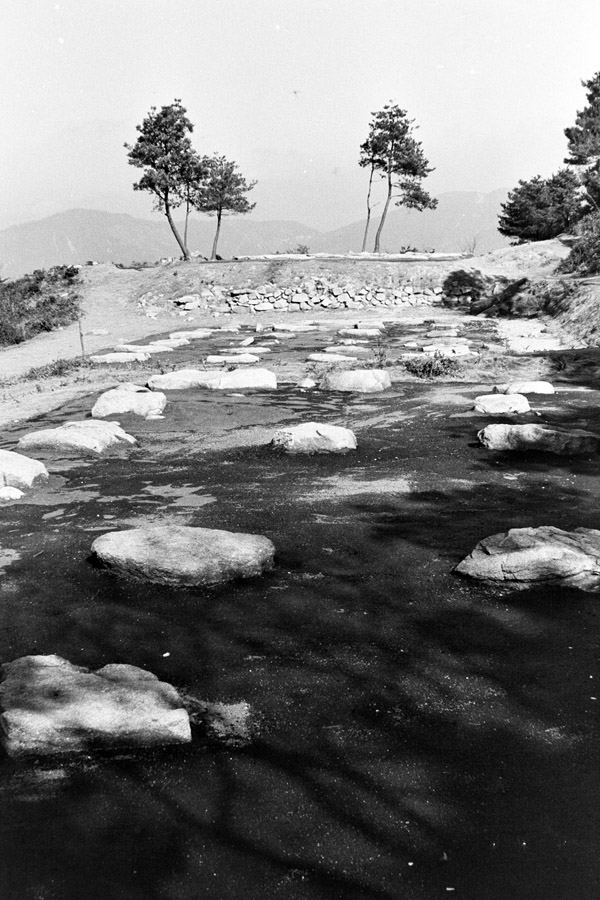

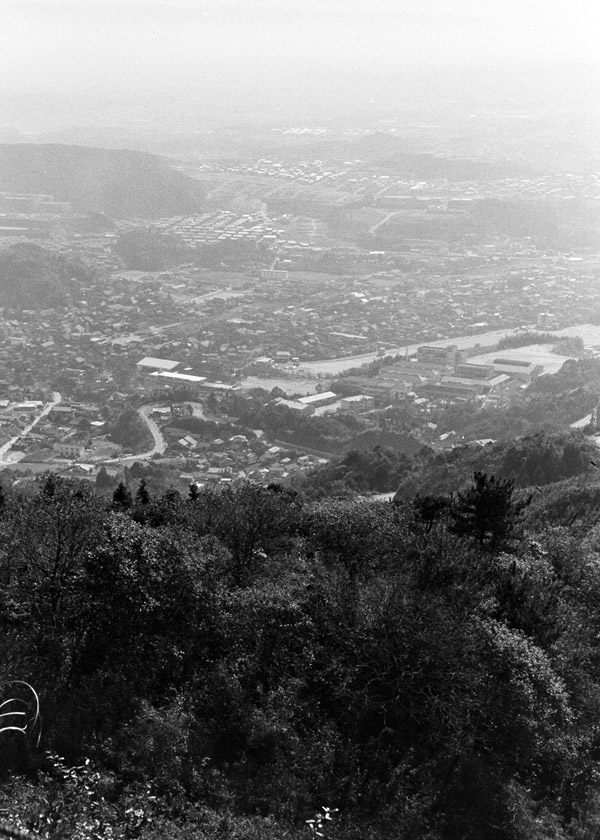

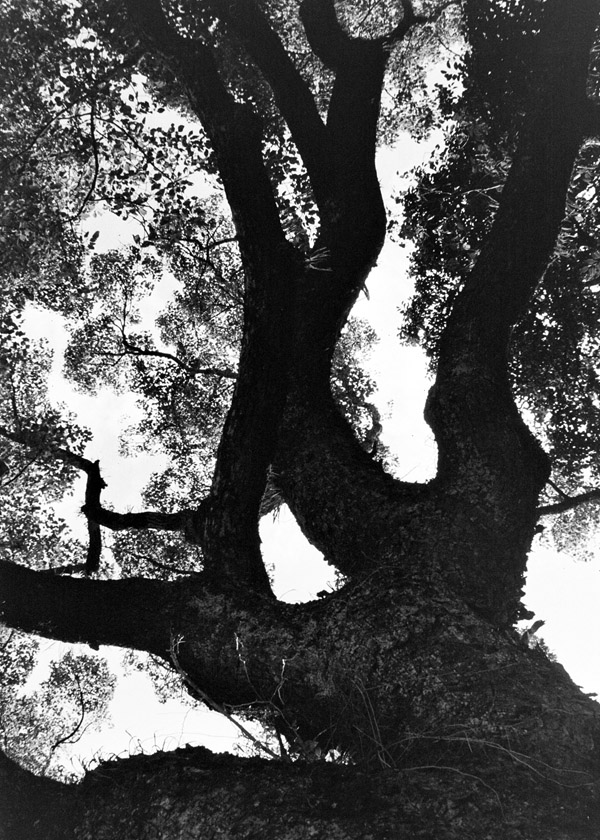

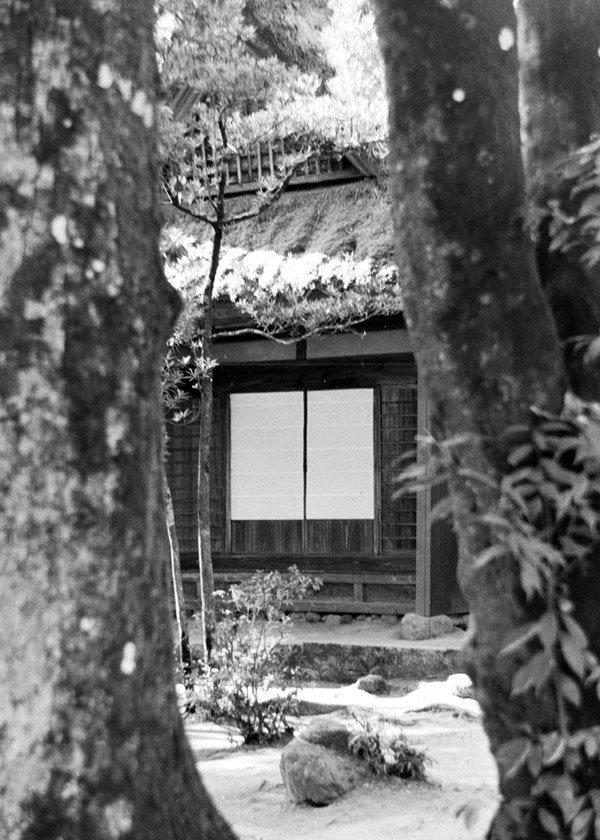

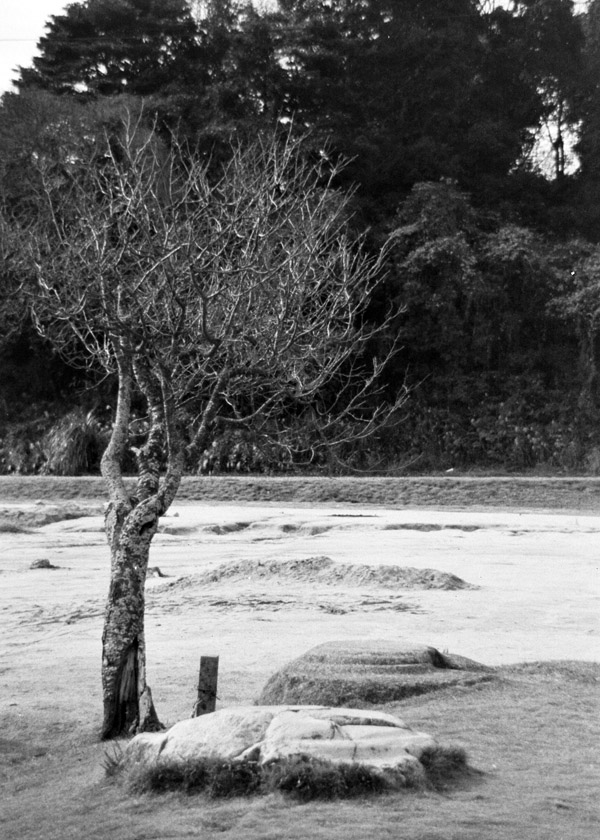

昭和49年(1974)秋 筑紫郡太宰府町(当時) 都府楼跡・大野城阯

福岡市東区社領の自宅から糟屋郡宇美町を通り 四王寺山を超えて太宰府まで自転車で行った

大野城(古名:おおののき)は 古代筑前国の大城山(おおきやま)一帯に築かれた古代山城で

『日本書紀』に「大野と椽(き)、二城(ふたつのき)を築かしむ」と記載 続く平安初期の『続日本紀』にも

「大宰府をして大野、基肄(きい)、鞠智(くくち)の、三城を繕治せしむ」と記載された重要な城であった

背後に写る四王寺山の南麓にあり 菅原道真の漢詩「不出門」の一節に「都府楼はわずかに瓦色を看」と

読まれたことから名付けられ 最寄の西鉄駅が都府楼前 国鉄駅が南都府楼となっている

律令に基づく西海道九国三島を統括し対外交渉の任にも当たった 奈良と京に次ぐ地方官衙であったが

菅原道真の太宰府赴任が 自他共に左遷であったと嘆くほど太宰府は鄙びた田舎であった

菅原道真が無実の罪を着せられて太宰府へ左遷される前に 大事にしていた梅の木を詠んだ歌

「東風(こち)吹かば にほひをこせよ 梅の花 主(あるじ)なしとて 春を忘るな」は有名

意は「春の東風が吹いたら 花の匂いを太宰府まで送ってくれ 我が梅の木よ 主がいなくとも 春を忘れるな」

昭和53年(1978)秋 福岡県柳川市 城下町の堀割を船で遊覧する柳川の川下り

16世紀初頭の文亀年間に 下筑後地方の領主であった蒲池治久が蒲池城の支城を築き これを本拠地とした

この城が後の柳河城となって 周辺に城下町が形成されたのが町の始まりである

豊臣時代には 筑前岩屋城々主・高橋紹運の長男・立花宗茂が南筑後13万2千石の領主として

柳河城に入城したが 慶長5年(1600)の「関ヶ原の戦い」で西軍についたため所領を没収された

田中吉政が岡崎城から筑後国32万5千石の領主として入城し 柳河藩を立藩したが二代で「無嗣断絶」となった

一方 関ヶ原後浪人となっていた立花宗茂は 徳川家康にその力量を買われ陸奥棚倉3万5千石の大名となっていた

元和6年(1620)田中家断絶後 旧領の柳河に10万9千石の大名として返り咲き 関ヶ原に西軍として参戦し

一度改易されてから旧領に復帰を果たした唯一の大名となった 以後明治まで立花氏が藩主を務めた

一般には四つ手網と呼ばれ 瀬戸内・山陰・九州などの西日本で見られる伝統漁法 竹竿を組んで網を張り

その網を上げ下げして小魚やエビ・カニ類を捕る方法 かつては柳川や有明地方で盛んであった

そのため処々で 人力によって船を押したり引いたりしていた

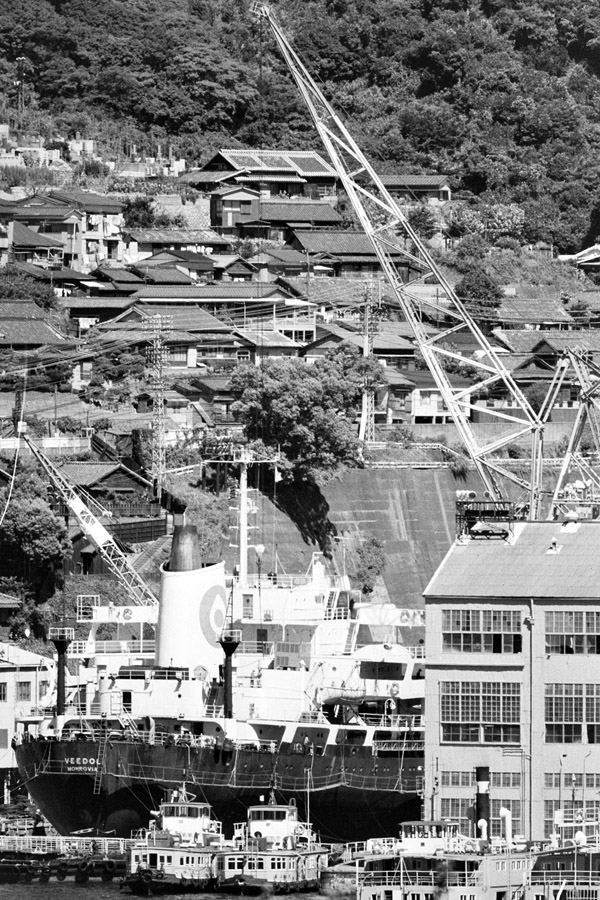

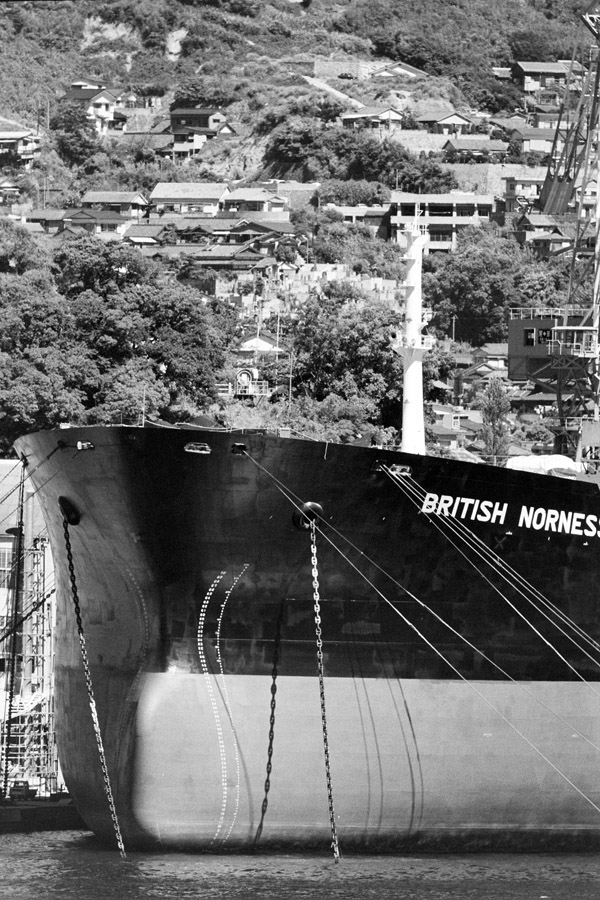

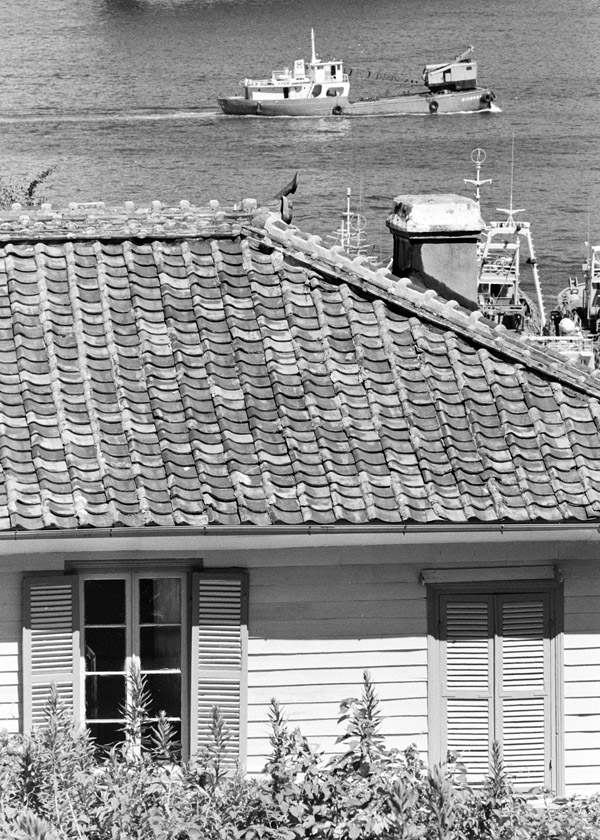

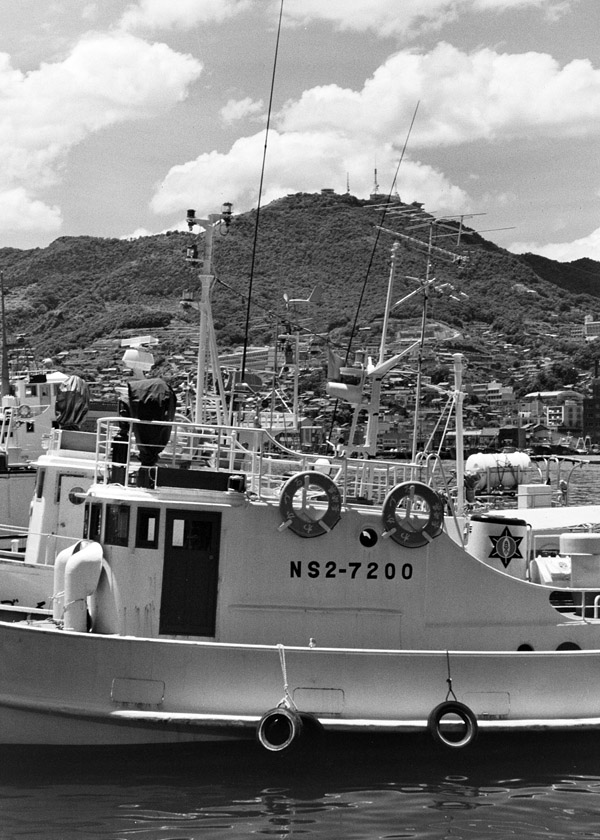

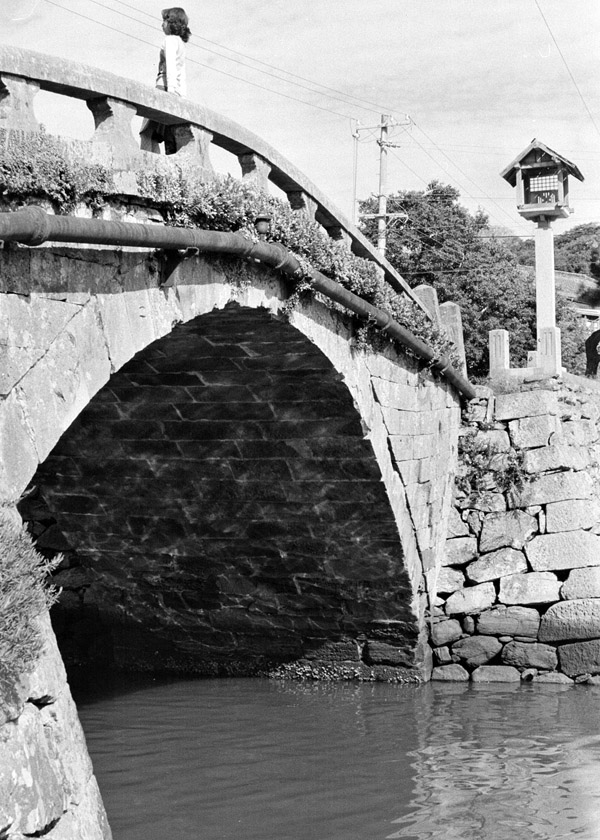

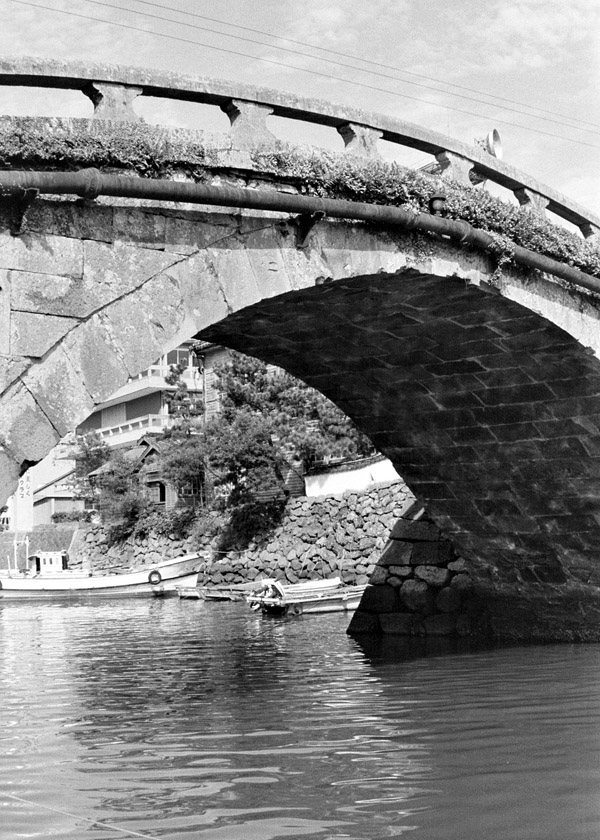

昭和53年(1978)秋 長崎県平戸市 江戸時代の鎖国前まで対外貿易で栄えた町

平戸島は 五島列島や唐津と同じ肥前国松浦郡に属し 古代では遣隋使・遣唐使の寄港地となり 大陸との交易上

重要な拠点となった 平安時代以降は水軍・松浦党の本拠地となり 「ひら」または「ひらのしま」と呼ばれ

「比良」「庇羅」「飛鸞」などの漢字記述が見られる その後 島と九州本土間の瀬戸を「ひらのと」と呼び

これが訛って鎌倉時代頃からは「平戸島(ひらとしま)」と記述また呼称された

モンゴル帝国の二度に亘る日本侵略(元寇・1274年・1281年)では 無防備であった平戸島は大きな損害を受け

二度目の侵攻では 元軍の拠点として島が征服略奪され 日本軍の襲来に備え島に防塁を築いて陣地が構築された

天文19年(1550)にポルトガル船が来航し 平戸港は南蛮貿易港として海外に開かれた

イエズス会によってキリスト教の布教が進められ その後はキリスト教弾圧の舞台ともなった

ポルトガル船は永禄4年(1561)の和人との暴動(宮ノ前事件)によって 佐世保湾の横瀬浦に拠点を移した

しかし その後も平戸港には 天正12年(1584)にはイスパニア その後はオランダ・イギリスの船が来航した

下松浦党棟梁の松浦鎮信は 秀吉の九州平定に加勢し 波多氏に代わり壱岐一国を また既存の所領も安堵された

慶長4年(1599)には平戸城の築城が開始され 江戸時代に入ると平戸藩が立藩され松浦鎮信が初代藩主となった

慶長14年(1609)オランダ商館・慶長18年(1613)にイギリス商館が設立されたが その後の鎖国政策により

元和9年(1623)イギリス商館が閉鎖され オランダ商館も寛永18年(1641)に長崎の出島へ移転し

平戸港の南蛮貿易は終焉を迎えた 以後は平戸藩の城下町として栄え明治維新を迎えるに至る

昭和30年(1955)周辺地域とともに西海国立公園に指定され 昭和52年(1977)平戸大橋が開通した

平戸港に面した旅館に一泊した 夕食に出たクロダイ(チヌ)のちり鍋など 新鮮な魚が美味かった

物で 高さ約2m 底辺の幅約70cmの堅牢な造りとなっており 今に残る貴重な史蹟である

寛文9年(1669)に架橋された木橋を 元禄15年(1702)に石橋に架け替えた