長崎街道

慶長8年(1603)徳川家康によって江戸幕府が開かれると 江戸を中心とした交通体系の整備が進められ

東海道・中山道・日光街道・奥州街道・甲州街道の五街道と脇往還が定められた

これらの道筋は全て 幕府・道中奉行の管理下に置かれ 公認の宿駅と関所が設けられた

主な脇往還には 佐屋街道・仙台松前道・羽州街道・北国街道・山陰道・西国街道・大阪街道などがあり

九州では 外国との唯一の開港地であった長崎へ通じる街道を脇街道に定め 起点を豊前小倉城下常盤橋として

整備を急いだ 九州では唯一公儀が管理する脇往還となり「長崎街道」と呼ばれた

早くも慶長17年(1612)には冷水峠が拓かれ道程が短縮された 同時に筑前六宿が成立したのもこの時である

その道筋は 九州の玄関口である小倉城下と長崎をできるだけ最短距離で結ぶように直線状に整備された

その為 小倉から飯塚に至る遠賀川沿いおよび佐賀平野などは平坦地であるが 概ね道程は険しく

最大の難所である標高約310mの冷水峠(飯塚市内野) 標高約100mの三国峠(筑前肥前間)

標高約275mの俵坂峠(佐賀長崎間)最後の難所である標高約230mの日見峠(長崎市)などの難所があった

江戸時代初期は 北方宿の先で六角川に沿って南へと折れ 鳴瀬・塩田宿を経て塩田川沿いを嬉野へと向かう

比較的平坦な塩田道が本道であった しかし 塩田川の氾濫により度々通行が不可能となることが多く

宝永2年(1705)に 六角川支流の武雄川沿いに北方宿と湯処(武雄温泉)として賑わっていた塚崎を経由し

塚崎からは南へ折れて淵尾峠と三坂峠を越え 六角川沿いに嬉野へと至る塚崎道が造成され これを本街道とした

当初のオランダ商館長(カピタン)の江戸参府行程は 下関まで海路を用いたが 万治2年(1659)からは

安全のため小倉まで長崎街道を利用した 小倉から兵庫まで再び瀬戸内海路となり 兵庫から後は西国街道と

東海道を通り江戸に向かった 長崎街道は カピタン一行だけでなく朝鮮通信使やオランダ商館員のケンペル

商館医のシーボルトなどの異国人の他 参勤交代の大名行列・長崎奉行・西国筋郡代などの幕府役人から商人に至る

あらゆる階層の人々や 伊能忠敬・吉田松陰・勝海舟・坂本龍馬などの有名人もその足跡を残している

また 享保13年(1728)にベトナムから象が 文政7年(1824)には駱駝が長崎に上陸し 江戸に向かっている

長崎勤番の福岡藩と佐賀藩

寛永18年(1641)に幕府は福岡藩主の江戸参勤を免じ 代えて長崎警備を命じた 翌年には佐賀藩も

これに加わり 以降は両藩の隔年勤番となった 長崎警備とは長崎港口の西泊と戸町に構えた番所に詰めることで

番所は「沖両番所」と呼ばれ当初は仮小屋であったが慶安年間(1648-1652)には常設の御番所となり

勤番武士の宿泊所や水主小屋・武器庫も設置され海路で入所した 福岡佐賀の両藩にとっては 九州諸藩の上に立つ

栄誉ではあったが 出費のかさむ大きな負担ともなった しかし長崎勤番によって得られる海外の文物や情報は

何物にも代え難く 幕末における佐賀藩近代化のきっかけともなった

番所の全体図は佐賀県立図書館データベースで検索閲覧できる <https://www.sagalibdb.jp/>

57里(約224km)23宿の道程

起点・小倉城下常盤橋(福岡県北九州市小倉北区室町 唐津街道と中津街道の起点でもある)

1.黒崎-2.木屋瀬(こやのせ)-3.飯塚-4.内野-5.山家(やまえ)-<日田街道・二の追分>-6.原田(はるだ)

*以上が筑前黒田藩内の筑前六宿

-7.田代-8.轟木(とどろき)-9.中原(なかばる)-10.神埼(かんざき)-11.境原(さかいばる)

-12.佐賀城下-13.牛津-14.小田-15.北方-16.柄崎(塚崎)-17.嬉野(うれしの)-18.彼杵(そのぎ)

-19.松原-20.大村城下-21.永昌(えいしょう)-22.矢上(やがみ)-23.日見(ひみ)-終点 長崎 桜馬場

黒崎から原田までは筑前国黒田藩領内であり、これらを特に筑前六宿と呼ぶ

砂糖文化を広めた長崎街道 シュガーロード

正倉院に納められた「種々薬帳」に「蔗糖」という言葉が記されており これが砂糖の日本での初見とされる

また 奈良時代に 唐から日本に渡来した僧・鑑真が 砂糖を薬として持参したのが初めてとする説も存在する

室町時代末から海外貿易が盛んになると 西欧や中国船によって大量に持ち込まれ 甘味料として認識され出した

ポルトガル船が九州諸侯との貿易を繰り広げたのがこの頃で カステラなどポルトガル語が語源となった言葉が

多く生まれた 今も日本語として「コロッケ・パン・ビスケット・バッテラ(寿司)・金平糖・カルメラ」などの

食文化や「ボタン・カッパ・コップ・如露・おんぶ(背負い)・かるた・タバコ」などが日常語として残る

砂糖が調味料や甘味料として普及したのは江戸時代で 長崎港を訪れるオランダ船のバラスト(船底貨物)として

オランダ東インド会社のあるバタビア産の砂糖が大量に持ち込まれるようになったことから始まり 18世紀初頭には

年間200トンを越える砂糖が持ち込まれた 出島や新地には砂糖専用蔵が建設され 長崎会所が一括で買付

入札によって販売された 他にオランダ商館員や中国商人たちが 丸山遊女へのプレゼントとして砂糖が使われた

これは「貰(もらい)砂糖」と呼ばれた また 長崎の興福寺や福済寺などの唐寺には 唐船より莫大な量の

砂糖が寄進され「贈砂糖」と呼ばれた これらの砂糖も長崎会所に売却され市中に出回ることになった

砂糖だけでなく 菓子や南蛮料理の調理法も伝わり 長崎市中から長崎街道周辺にまで浸透した上 長崎警備を務めた

福岡・佐賀藩も優先的に砂糖の買付が出来たことや洋菓子にふれる機会も多く 長崎とそれに続く両藩内で

砂糖を使った銘菓が生まれたことは特に顕著な出来事であった 16世紀にポルトガルからカステラの製法が伝わり

福砂屋が寛永元年(1624)に創業 寛文年間には佐賀藩の菓子司・横尾市郎右衛門が長崎で製法を学び丸ボーロを

洋風の焼き菓子に餡を入れた栗饅頭も出来 その他「金平糖・ザボン漬け・おこし・一口香」なども作られた

多良道・多良海道

その他 長崎街道の杵島郡山口村の新宿追分から南下し 間宿の六角宿・高町宿を通り 竜王峠を越えて

佐賀鹿島藩城下の鹿島宿を経て肥前浜宿へ出て 浜宿から経ヶ岳山腹の標高383mの矢答峠まで登り詰め

海辺の多良宿まで一気に下る「多良道」と呼ばれる険しい道があった 多良から次の湯江宿まで再度山道となり

佐賀藩支配の藤津郡(ふしつぐん)と高来郡(たかくぐん)の郡境を越えて標高380mの山茶花茶屋に至り

茶屋からは長坂を下り鳥越・中古場を経て標高13m程度の湯江宿へと下る 湯江から内陸部の五家原岳南麓を通り

大村城下から鈴田峠越えしてきた長崎本街道永昌宿(諫早市)の追分で同街道に合流する

この多良道は 非常に険しく寂しい道で 追い剥ぎや盗賊が出没し治安的にも良いとはいえなかった

天領長崎の隣藩であった佐賀藩は 福岡藩と1年交代で長崎勤番を命ぜられていたが その負担は大きかった

故に長崎への移動には 通常・佐賀から諫早まで有明海の引き潮を利用し筑後川から下る海路を使い 日程を

三分の一程度に縮めていたとされる 潮目などによる非常時や藩士の少人数による移動等に限り この陸路を

使ったとされている 同じように商人や一般の旅人は 険しい矢答峠や山茶花峠の山道を敬遠し

多良には向かわず 佐賀から海路を竹崎湊にとり 後は海辺の陸路を伝い湯江宿に向かったとされる

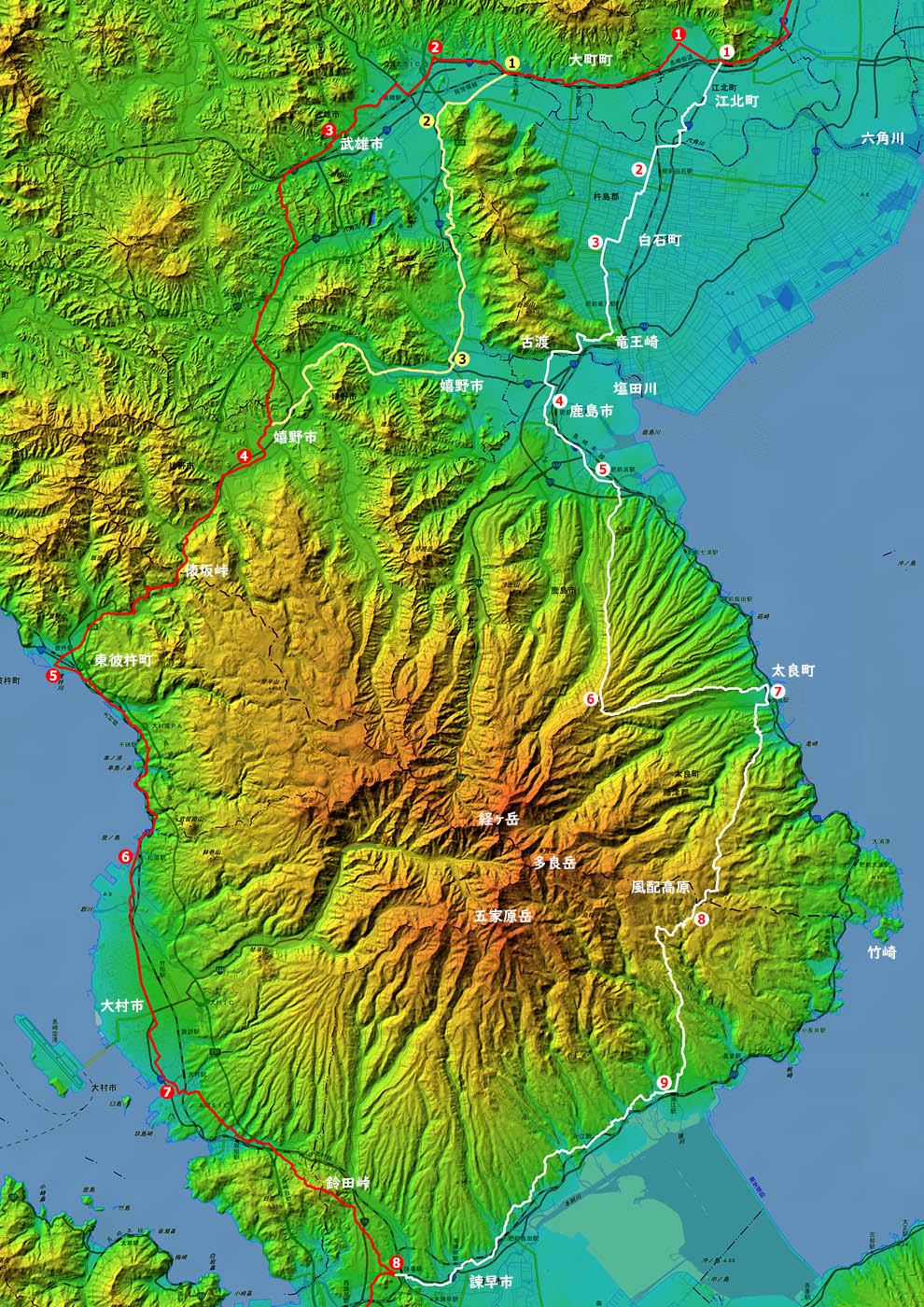

長崎本街道・長崎街道塩田道・多良海道

●<赤>長崎本街道 1.小田宿 2.北方宿 3.塚崎宿(武雄) 4.嬉野宿 5.彼杵宿 6.松原宿

7.大村宿 8.永昌宿(諫早)

●<白>多良海道(諫早街道)1.肥前山口新宿追分 2.六角宿 3.高町宿 4.鹿島宿(鹿島城下)

5.肥前浜宿 6.矢答 7.多良宿 8.山茶花茶屋 9.湯江宿

●<黄>塩田道 1.焼米宿 2.鳴瀬宿 3.塩田宿

塚崎道完成後も平坦な塩田道を利用する旅人も多く 塩田道の鳴瀬・塩田の両宿場は明治期まで繁栄した