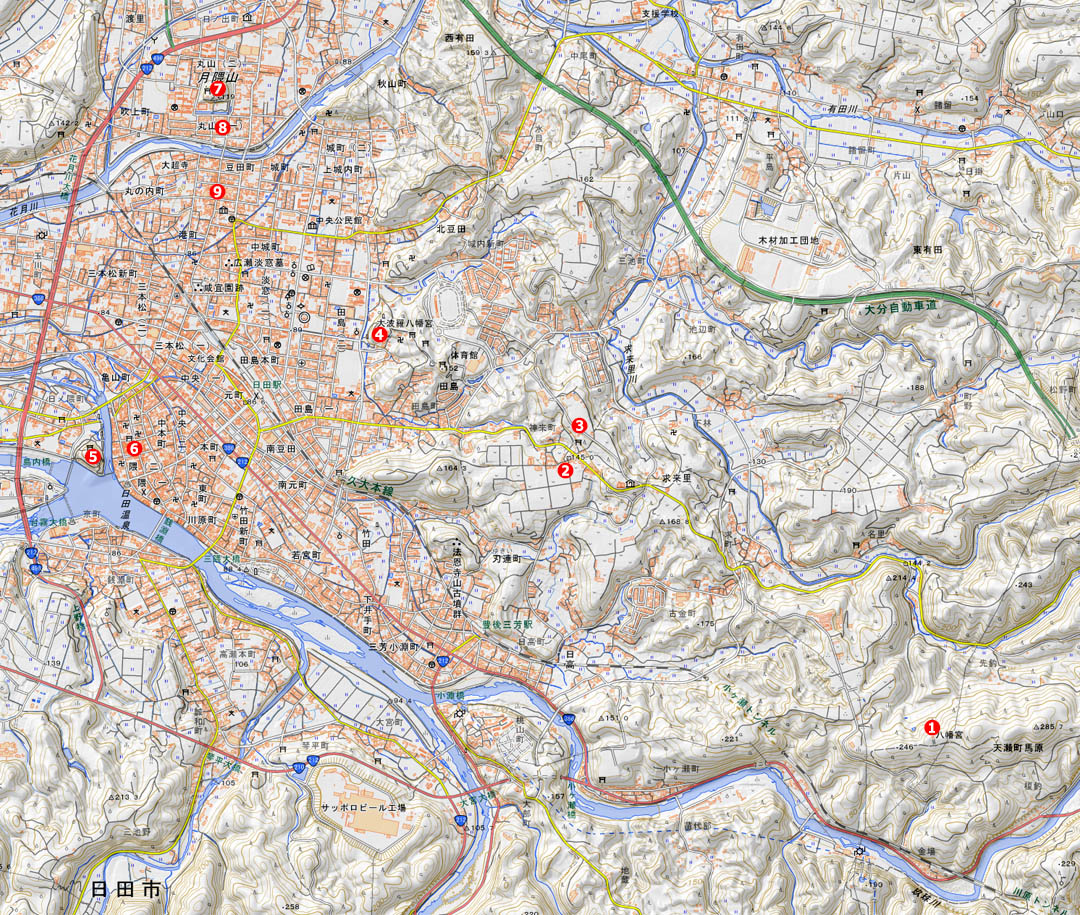

2023.10.30 日田市天瀬町馬原500 鞍形尾神社

大原八幡宮略記の由緒では 日田郡における八幡神社の初見は 天武天皇白鳳9年(680)に靱負郷の岩松の峰に

「宇佐の鷹の居の社にいます神」と名乗る神が現れ 社を建て祀ったのが初めと伝わり大波羅八幡宮の粗社となる

そこには鞍の形をした巨石があったため 後に鞍形尾神社(くらがとう)神社と名付けられ今日に至る

元大原宮の縁起によれば 貞観元年(858)に 求来里村杉ヶ原の大杉の梢に神が現れ奇端(白幣)が立ち

「我は岩松の峰の八幡神である あの峰は氏子の難儀が多く便宜のよい杉原にきた 長く豊西の地を守らん」

と告げたので 時の郡司により日田郡の総鎮守として八幡大神を祀り「杉原宮」と名付け崇敬した

次いで延喜13年(913)には 当時の日田郡司であった大蔵永弘によって 杉原から求求里村大原に遷座し

社殿を造営し社名を大原八幡宮とした また 宇佐神宮より宮司を迎え社司とした

建久7年(1196) 豊前・豊後両国の守護および鎮西奉行となった大友能直(よしなお・大友氏初代当主)が

東の総社を柞原八幡宮に 西の総社を大原八幡宮と定めた

江戸時代の元和10年(1624)日田永山城主石川忠総が 大原村から現在の田島村へ再び遷座を行い

社殿を建立し現在に至る 求求里村の社は元大原神社と呼ばれ 今も江戸時代中期に再建された社殿が残る

Webサイトでは それぞれ遷座年代などに違いが生じ判然としない 共通するのは江戸時代の遷座年だけである

5.日隈城址(安土桃山-江戸時代初期/1615年廃城) 日隈神社 6.日隈城の城下町 隈町

7.永山城阯(江戸時代初期/1601-1639) 8.天領・日田陣屋 永山布政所跡 9.豆田町

鞍形尾神社まで車で行くことは可能だが 地理院地図に道路が正確に表されていない

故にGoogle Mapにも道路が記載されていない またナビを頼りに行くことも不可能である

大分県道672号戸畑日田線 日田市来来里のファームロード・日高分岐からのグーグル・ストリートビュー

鞍形尾林道開設 竣工 昭和50年12月1日 延長 2,180m 工事費 1,258,220円也 出役 349人

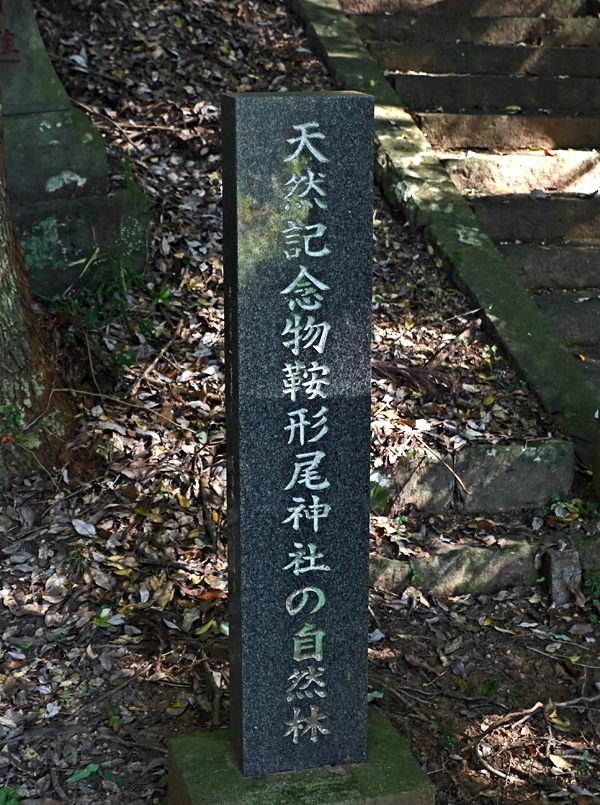

鞍形尾神社の自然林(社叢)

拝神殿の北側および東側の丘から南側にかけてまとまった高木のウラジロガシ林があり

中にイチイガシの大樹を混生する その他 亜高木層のクロキ・ヤブニッケイ 低木層のヒサカキ・ネズミモチ

草木層のヤブコウジ・ナガバジャノヒゲなどが混成する自然林を構成している