2022.06.02 長崎県雲仙市国見町神代 神代小路(こうじろくうじ)

重要伝統的建造物群保存地区に選定された神代小路は 南北約450m 東西約250m 面積約9.8haあり

島原鉄道神代駅南側の旧島原街道に隣接する区域である 佐賀鍋島藩飛地時代の武家屋敷建築物と

明治以降の近代和風建築物が 石垣・生垣・樹木や水路などとともに情緒豊かな町並景観を形成している

古代より神代氏がこの地を治めたとされ 南北朝時代に神代貴益が鶴亀城を築いたと伝わる

戦国時代には龍造寺氏と対立したが 後にその配下となった

天正12年(1584) 有馬・島津連合軍との「沖田畷の戦い」で龍造寺軍が敗れ 龍造寺隆信は討死した

配下であった神代氏は城に籠城したが島津氏による謀殺で滅亡し 神代の地は島原有馬氏の領地となった

天正14年(1586) 島津氏による九州覇権の戦が始まり 豊臣秀吉の島津征伐による翌年の九州平定後

秀吉は 島津・有馬両氏への牽制策として 旧神代領を龍造寺氏の飛地支配とし朱印状を下付した

慶長12年(1607)に龍造寺政家の嫡男高房と政家が相次いで急死 徳川家康により鍋島氏が正式に

佐賀藩35万7千石の藩主と認められた 飛地である佐賀藩神代領は 永い間佐賀本藩によって陣屋による

代官支配となっていたが 慶長13年(1608) 鍋島信房に神代および高来郡内4ヶ村が与えられた

同時期に鶴亀城の整備も行われたが 慶長20年(1615)の一国一城令により廃城となった

元禄時代の第4代当主鍋島嵩就の代からは 領主自ら陣屋に居を構えるため 鶴亀城跡の西側を流れていた

みのつる川を現在の位置に付け替えて外堀の役割を持たせ その内側の湿地を埋め立て町割りをして

屋敷地を整備した 明治維新後に陣屋が取り壊され その跡地に現在の鍋島邸が建設された

明治初年度の飛地領は 高来郡神代東村・神代西村・古部村の三村全域と伊古村の約半分であった

平成16年(2004)に南高来郡国見町が 東京在住の鍋島家当主より当時の敷地(約9400平方m)を購入し

建物を無償で譲り受けた 現在は平成大合併で発足した雲仙市が引き継いで所有管理している

1.鶴亀城二の丸跡 2.鶴亀城本丸跡・神代神社 3.鍋島邸 4.旧神代村立中学校校舎

古代から中世まで「かみしろ」または「かむしろ」と呼ばれ 漢字では髪白 近世では高代とも表記された

明治11年(1878)に郡区町村編制法により 高来郡が北高来郡・南高来郡に分割 西彼杵郡に4ヶ村を編入

神代西村と神代東村は南高来郡となった 明治15年(1882)に2村が統合され神代村となった

明治22年(1889)の町村制施行に伴い行政区としての神代村が成立した 昭和32年(1957)国見町に編入

平成17年(2005)に 国見・瑞穂・吾妻・愛野・千々石・小浜・南串山の7町が合併して雲仙市が発足した

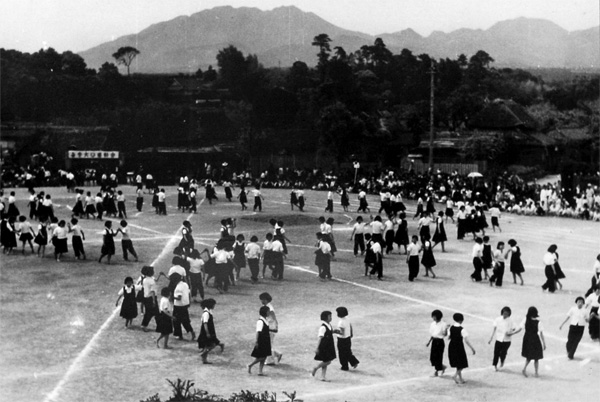

昭和37年(1962) 町立国見中学校開校により合併廃校 校舎完成まで国見町立国見中学校神代校舎となる

国指定重要文化財 旧鍋島家住宅

重要文化財に指定される建造物は以下の5棟である 木造一部2階建の主屋:昭和5年(1930)建築

炊事場や女中部屋のある台所・玄関・客間・居間の4つの部分を「コ」の字に配し 中庭に細長い池を配した

正面玄関の車寄は 寺院風の唐破風を乗せた重厚な意匠で往時の姿を良く残している

九州における近代和風住宅の秀作として貴重とされる

その他 御座敷:明治中期 茅葺2階建の隠居棟:江戸時代後期 土蔵:明治後期 長屋門:江戸時代末期

史跡 鶴亀城址と神代の由来(掲示板概略)

大宝元年(701)に 行基により開山された雲仙の大乗院満明寺縁起の中に

「天孫降臨は、初め雲仙に降臨され加無之呂に至れり、慈より肥後に渡られしも、海荒れて中々に渡れず、

漸く八回目に渡海せられしにより八代の地名つく。 それより日向の高千穂に向われたり」と記してある

加無とは「神」で之呂が「城」という意味で「加無之呂」は神の城と言うことらしい

また奈良時代初期に編纂された肥前国風土記では 「景行天皇12年(82) 玉名郡より高来郡を眺めて

神代直以下の将士を派遣し神代地域の鎮静に当たらせたり」とあり 景行天皇の熊襲征伐のおり神代直という

従臣がこの地に残り代代治めたと記されており これが地名の由来であるともいわれている

平安時代の延喜10年(910)に編纂された「延喜式」には神代荘園と領主として神代氏のことが記されている

この鶴亀城は 自然の地形を利用し南側以外は潮が干満する干潟の深い泥土に囲まれた台地で

高さ約六丈(18.2m) 東西約二町(218.2m) 南北約六町(654.5m)あり 貴益の代に本丸を築造した

空には鶴が舞い 城の下には亀が泳ぐとされることから鶴亀城の名がある 難攻不落の城として名を馳せ

沖田畷の戦では 籠城していた神代貴茂を和睦の名目を騙って呼出し 酒食の宴のあと城外で謀殺した

神代鍋島家8代茂興が延享4年(1747)に 鍋島本家の名代として桃園天皇即位の儀に参列のため上洛のおり

伏見稲荷大社より神霊を勧請し 翌寛延元年に神殿を建立した 道政院は茂興の院号である

南米大陸のツユクサ科ムラサキツユクサ属の多年草 別名:ノハカタカラクサ(野博多唐草) 昭和初期に

観賞用として持ち込まれ 後に帰化植物として野生化 外来生物法により要注意外来生物に指定されている

みのつる川に面した今小路南端の袋小路に 歴代神代鍋島家の墓碑が立つ「下坊」と呼ばれる墓地がある

下坊墓地の南東にある桃源山 常春禅寺は 神代鍋島家4代嵩就が実母の桃源院殿花応常春大姉の供養のため

建立した寺で 後に鍋島家代々の菩提寺とされた 下坊とは菩提寺の下にあるという意味である