久住から高千穂・椎葉・日向を廻り大分へ中九州の旅を敢行したが 今年は様子が違った

毎年旧盆の頃には朝晩が涼しくなるのだが ゆく先々で猛暑の連続「暑い旅」となってしまった

2016.08.14 蒲江から風連鍾乳洞へ

早朝 蒲江インターパークより「道の駅・かまえ」に移動し 直売所の開店を待ったが目的のサザエがなく 店員に聞いてみたが「サザエねー」と言ったまま無視されたように覚えた

この不遜な態度に呆れ インターパークへ再度移動し無事サザエをゲットした 店員の「サザエねー」は

「サザエねぇ(サザエはありません)」の意味だったのか どちらにしろ二度と道の駅では買わない

雑然として汚いし 開店時間から掃除をしたり・準備をしたりするのもどうかと思う

買ったサザエや干物をアイスボックスに詰め込み 少し気を持ち直して午前9時30分に再出発

風連鍾乳洞の駐車場には午前10時55分に到着した この夏 早くから納涼目的に鍾乳洞めぐりを企てていたのだが

小半(おながら)鍾乳洞が6月14日に発生した落石で閉鎖となり

稲積水中鍾乳洞は思ってもいなかった大混雑で駐車場にも入れず 結局「風連鍾乳洞」のみとなってしまった

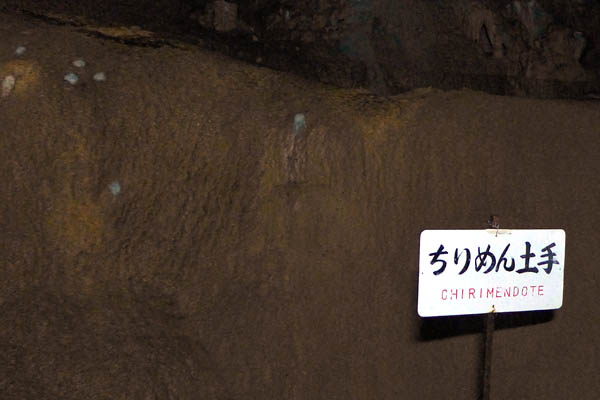

風連鍾乳洞

大正15年(1926)2月14日に地元の波津久雲渓氏と青年団によって発見され 「風連洞窟」として

昭和2年(1927)4月8日に国の天然記念物に指定された 出入口が一方にしかない閉塞型の鍾乳洞のため

外気の侵入が少なく風化が抑えられてきた上に 発見されるまで人の出入りも無かったため

繊細に成長した鍾乳石の形状と 美しい白色とがよく保たれていた 1972年 社団法人日本ケイビング協会の

初代会長・山内浩によって 本洞を「日本で一番美しい記念物であり 代表的な鍾乳洞である」と評されている

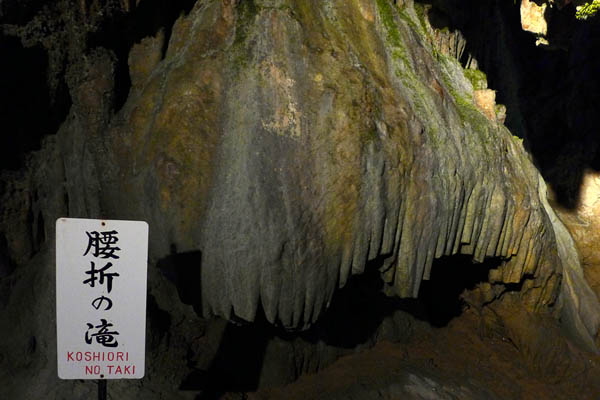

鍾乳洞には新旧2つの洞があり 旧洞は奥行きが約500m 金世界・銀世界・龍宮城の3区域に分けられている

最も奥に広がる龍宮城の中心には 高さ10m・周囲16mの範囲に100本以上にのぼる石筍群がそびえ

競秀峰と呼ばれこの洞一番の見処である 旧洞発見の翌月に発見された新洞は 旧洞の山上約100mにあり

奥行きは約82mである 新洞は一般公開されていない