JR関西本線の前身となる私企業の関西鉄道は 明治21年(1888)3月1日に三重県の四日市で設立された

東海道本線の新橋ー神戸間が全通した明治22年(1889)の12月には滋賀県の草津・三雲間を開業し

翌明治22年(1885)12月に四日市まで延伸 明治28年(1895)11月には草津・名古屋間が全通した

その後は大阪を目指して鉄道敷設を急ぎ 明治30年(1897)1月に柘植・上野(伊賀上野駅)間を開業

同年2月に片町・四条畷間の浪速鉄道を買収 11月には加茂駅まで延伸開業した

明治31年(1898)4月 奈良駅の北・1.1kmの奈良市佐保に大仏駅を開業

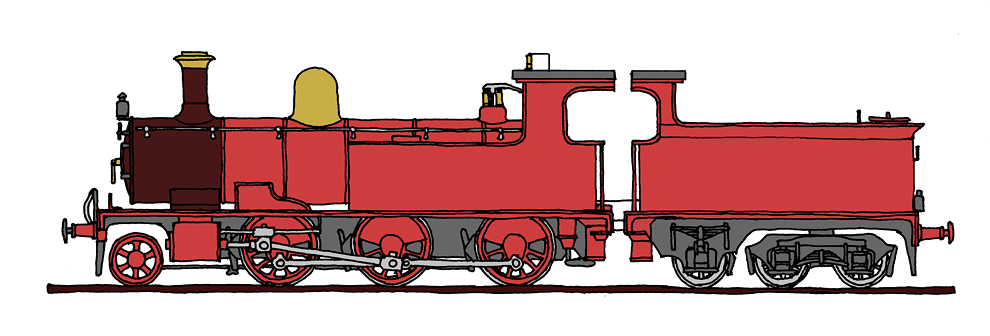

加茂から大仏駅間の約8.8kmが開通し関西鉄道・大仏線となった 赤い英国製の蒸気機関車が投入され

伊勢や名古屋方面からの大仏参拝客を乗せて大いに賑わったと当時の新聞が伝えている

しかし同年11月には加茂から新木津を経て 片町駅の北に新たに開設した網島駅を結ぶ路線を開通させ

奈良を経由することなく 名古屋・網島間を本線として急行列車の運行を開始した

加茂−大仏駅間は支線となり 観光以外の旅客が減少し始めた

翌明治32年(1899)5月には奈良駅まで延伸全通させたが 乗客の減少に歯止は掛からなかった

この網島行本線も長くは続かず 明治33年(1900)6月 天王寺−大阪間.湊町−奈良間.王寺−桜井間の

路線を持つ大阪鉄道を譲受したことで 合併同日には名阪ルートを奈良駅経由に変更して

大仏線が本線となり 加茂−新木津−網島駅間を支線に格下げした

関西鉄道としては 県庁所在地でありながら官営鉄道の空白地である奈良を経由することに

特段のこだわりがあったものと推測される これは 乗客を確保することに専念しなければならない

私鉄にとっては 特上の観光地である奈良は 京浜や東海からの集客のため外せない経由地であった

明治38年(1905)2月 京都七条から木津・奈良を経て桜井に至る奈良鉄道を譲受合併し

木津−奈良駅間の単独運行が可能となったことで 木津駅に直通する引込線を新設し

今に続く線路の形状を構築した 新木津駅は木津駅に統合され廃止となった 名古屋・大阪間の本線は

急勾配の難所であった黒髪山隧道を避け 木津駅経由の平坦線に移すことになった

明治40年(1907)8月20日に大仏線は廃止され運用期間9年4ヶ月という短くも栄光の歴史を閉じた

翌日からは 木津・奈良経由の本線での運行を始めたが

同年10月1日から施行された鉄道国有法により 反論の余地もなく長大な路線がすべて国有化された

関西鉄道大仏線(かんせいてつどう だいぶつせん)

大仏線は明治31年(1898)に部分開業し 明治40年(1907)に廃止廃線となった短命路線である

そのため幻の鉄道と呼ばれ 鉄道ファンの「思い入れ」の強い鉄道である

故に大仏線に隠れ 本体の「関西鉄道株式会社」の長大な路線について語られることは少ない

大仏線という扉を開ければ「関西鉄道の数奇な運命」と戦後の高度成長期以降まで

故意に発展を妨げられた「南近畿の国鉄・JR路線の歴史」が見えてくる

関西鉄道 形式30「電光」英国ダブス社製 国有後は鉄道院形式:7850形となる

鹿背山・黒髪山越の勾配25‰(25/1000)に投入されたといわれる機関車 「秀麗な英国貴婦人」

鹿背山・黒髪山越の勾配25‰(25/1000)に投入されたといわれる機関車 「秀麗な英国貴婦人」

関西鉄道大仏線

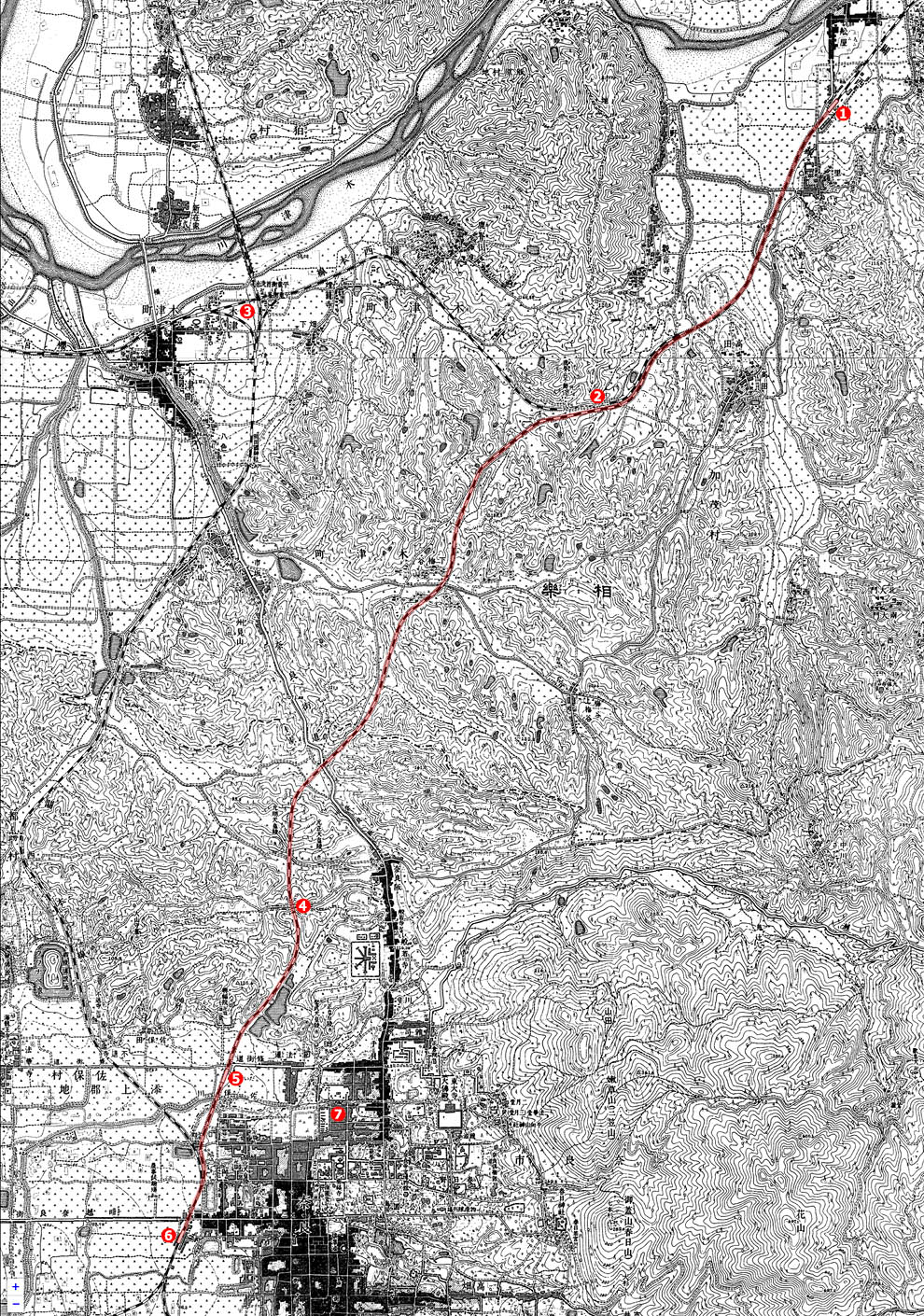

明治33年(1900)6月6日から明治40年(1907)8月20日まで関西本線であった

1.加茂駅 2.旧鹿背山トンネル 3.木津デルタ形状線 4.黒髪山隧道 5.大仏駅 6.奈良駅 7.大仏殿

明治33年(1900)6月6日から明治40年(1907)8月20日まで関西本線であった

1.加茂駅 2.旧鹿背山トンネル 3.木津デルタ形状線 4.黒髪山隧道 5.大仏駅 6.奈良駅 7.大仏殿

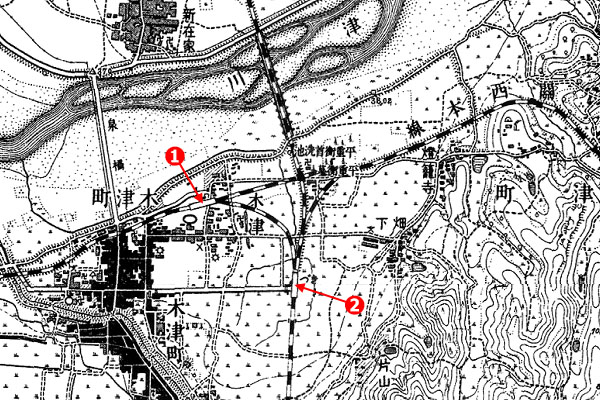

1.関西鉄道・新木津駅 2.奈良鉄道・木津駅

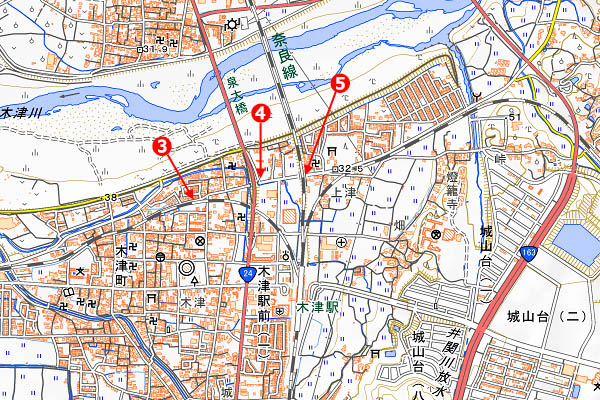

3.新木津駅跡 4.国道ガード 5.奈良線ガード

国道24号ガード Google Stv

奈良線交差ガード Google Stv

関西鉄道の現在に残る路線は下記の通り

関西本線:名古屋−奈良−湊町間(湊町−加茂間は大和路線の愛称) 奈良線:京都−木津−奈良

草津線:滋賀県・草津−柘植 桜井線:奈良−桜井−高田(万葉まほろば線)

大阪環状線のうち旧城東線部分:天王寺−大阪 片町線:木津−放出−京橋(学研都市線)片町駅廃止

和歌山線:王寺−高田−紀和(旧和歌山駅) 紀勢本線管轄:紀和−和歌山市

紀勢本線:亀山−津 二見−川端:1982年10月廃止 放出−網島−桜ノ宮:1913年11月廃止