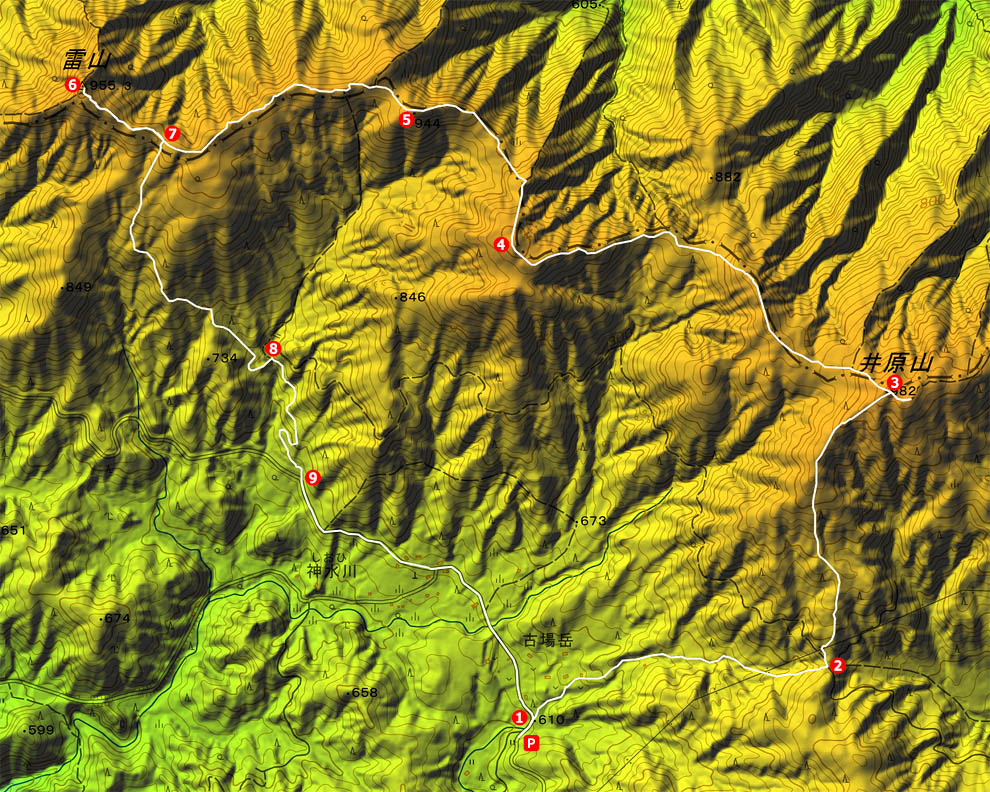

1.古場岳登山口 2.井原山登山口 3.井原山山頂 4.本富士山(もとふじやま) 5.富士山(ふじやま)

6.雷山山頂 7.縦走路古場分岐 8.布巻林道出合 9.林道雷山横断線出合

古場岳登山口へのアクセスは 旧三瀬峠から林道雷山横断線を経由して行くのが妥当と思うが

途中でナビが左折を促すため その方向に行くことにしてみた しかしシャクナゲ園あたりから怪しくなり

距離的には近いようだが 時間がかかる危険なトンデモない細道に連れ込まれてしまった

8:50 登山開始 10:03-10:21 井原山山頂 12:10-12:38 雷山山頂 12:46 古場分岐 14:15 登山終了

2022.04.30 佐賀県佐賀市富士町字下合瀬 井原山(いわらやま) 標高982m

井原山は 福岡佐賀の県境に横たわる背振山地の山で 標高1055mの主峰背振山に次ぐ第2峰である

背振山地は 東端の基山(きざん)から西端の十防山(とんぼやま)に至る山塊で

南北約25kmおよび東西50kmあり かつては筑前国と肥前国の国境であった その山容は

飛龍が背を振る姿に例えられ 山地内に背振千坊と称される山岳密教の坊があり 総じて脊振山と呼ばれた

現在の脊振山は 江戸時代まで廣瀧山と呼ばれており 明治以降の国土地図編纂時に背振山と名付けられた

背振山地の生成は 地球のプレート運動によって九州北島に九州南島が衝突して九州島が形成されたとき

北へと押し出された断層山地である 南の佐賀県側が比較的なだらかな地形を有す高原地帯となり

対して福岡県側は 多くの名瀑を有する切り立った崖が連続する地形となった

そのため脊振山地にある格山への登山道は 福岡県側に比べ佐賀県側が緩やかな勾配になっている

井原山は雷山より登山者も少なく静かな山であったが 近年は糸島市の積極的な情報発信などによって

オオキツネノカミソリやミツバツツジの群落が注目を浴び 多くの登山客が訪れるようになった

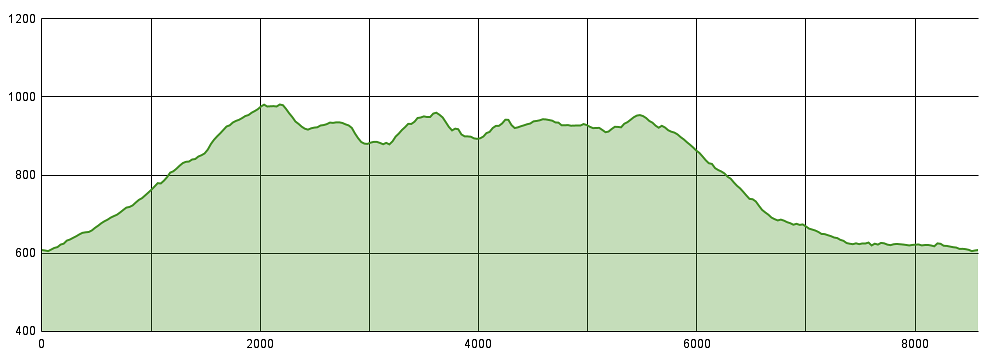

標高グラフ

林道の路肩に駐車 登山開始 8:50

古場(北山湖)側から上がってきた

古場岳登山口

最後の民家

貸別荘の廃墟が点在する

昨日まで雨が多く登山道に水が流れる

遊歩道 杉の人工林地

9:26 作業用車道出合い

井原山登山口の標識

頭上に高圧電線と鉄塔

鉄塔のフェンス横が登山道

鉄塔を過ぎれば自然林になる

この坂のぼれば・・・

山中初のコバノミツバツツジ

山頂間近の数少ない急登道

視界が開ける山頂直下

南に天山を遠望

10:03 標高982m 井原山山頂

◁ 井原山山頂から糸島半島のパノラマ ▷

糸島市展望 スモッグで霞む

福岡市もやはり霞がかかる

井原山山頂のコバノミツバツツジ群落 背振山のレーダードーム遠望

天山遠望

10:20 井原山から雷山へ

縦走路のツツジ

通行禁止の洗谷ルート 注意喚起の標語が「助け呼ぶ あなたの声が こだまする」

「自己責任? ここ行くあなたは 無責任」 川柳・狂歌の五・七・五

30年ぐらい前に一度下りたが ロープ必須の難コース その後 豪雨などの影響で通行禁止となった

「自己責任? ここ行くあなたは 無責任」 川柳・狂歌の五・七・五

30年ぐらい前に一度下りたが ロープ必須の難コース その後 豪雨などの影響で通行禁止となった

11:09 標高960m 本富士山 布巻国有林

頭上に「日暈」が発生

井原山を望む 背後の山は三瀬峠を挟んで対峙する標高 967.2mの金山(かなやま)

福岡市西区・能古島・志賀島を遠望

11:34 標高944m 富士山(ふじやま)

井原山と本富士山 遠く金山と背振山

雷山の自然樹林帯

古場分岐を直進

12:10 標高955.3m 雷山山頂 昼食休憩

12:38 下山開始

井原山からの往路を戻る

古場分岐

古場方向へ下山

人工林の杉林に入る

見納めのコバノミツバツツジ

岩の苔が綺麗

水が流れる登山道

丸太の橋を渡って林道に出る

林道側から見ると雷山への案内のみである 初めてのコースなので 地図を見て左へと思い

400mほど歩いた所で GPSを使いチェックし間違いに気づいた 道案内は設置して欲しいと思う

この新しい舗装された林道は布巻林道で 本来合流するはずの林道は雷山横断線である 林道を戻る

400mほど歩いた所で GPSを使いチェックし間違いに気づいた 道案内は設置して欲しいと思う

この新しい舗装された林道は布巻林道で 本来合流するはずの林道は雷山横断線である 林道を戻る

間違った布巻林道の砂防ダム

間違った布巻林道から見る縦走路の尾根筋

砂防ダム下流 雷山横断線との合流地点

林道雷山横断線 長野峠側は通行止め

古湯分岐 直進

14:15 駐車場所に戻る

帰りは林道雷山横断線で三瀬峠に出て国道263号線に合流し 池田交差点から県道21号三瀬神崎線で

九年庵の前を通り東脊振ICから長崎道に入る 佐賀大和ICを利用するよりこのルートの方が早くて安全