2023.05.21 福岡県北九州市小倉南区平尾台/新道寺/谷/黒添 平尾台周遊

平尾台は 九州北部の福岡・佐賀・長崎の3県にまたがり北東から南西方向に延びる筑紫山地の一画にある

また 筑紫山地は地体構造上 西南日本内帯に位置し中国山地の延長上にある山塊となる

岡山県から福岡県に至るこの山帯には 平尾台の他に秋吉台・帝釈台・阿哲台などのカルスト台地が存在する

約3億5千万年前 赤道付近に生まれたいくつもの海底火山が海面近くまで発達し その頂上に珊瑚礁が形成された

現在ではこれらの海山や珊瑚礁群を秋吉海山列と呼び 上記カルスト台地の元となったと考えられている

後に堆積した石灰層が地球のプレート運動によって約4000kmの距離を移動し 約2億6千万年前に日本海溝の底部で

圧力が加わり岩石となった フィリピン海プレートがユーラシアプレート下に沈み込む過程で

プレートから剥ぎ取られた石灰岩層がユーラシアプレートに移乗し 湾曲と隆起運動の地殻変動を加えられ

2億3千万年前頃から徐々に押し上げられたと考えられている その後の侵食などによって地表面に近い部分が

カルスト台地となった 石灰岩層は山体の地中にあると考えられ露出した石灰岩も地中では繋がっているとされる

平尾台の特徴は 他のカルストに比べピナクルと呼ばれる石灰岩柱が 侵食によって丸くなっており

羊群原と呼ばれていることである 約9000万年前に地中深くでマグマと接触 溶融した後再結晶し

もろい性質を持つ結晶質石灰岩(大理石)となった よって石灰岩石中に化石などは一切含まれてはいない

その後は 古代大阿蘇の噴火によって火砕流に埋まり 雨水などの侵食を経て現在の形になった

石灰岩台地は 貫山の山麓から南西端の竜ヶ鼻にかけて広がる台地部分で 南北約7km 東西約2kmに及び

面積は約14平方kmとなっており ほぼ小倉南区新道寺の範囲にあたる

標高は500m前後で北九州国定公園に属する 昭和27年(1952)に羊群原で代表されるカルスト地形の320ha分が

国指定天然記念物に指定された なお平尾台の最高点は 西南端の呼野地区にある標高680.7mの竜ヶ鼻である

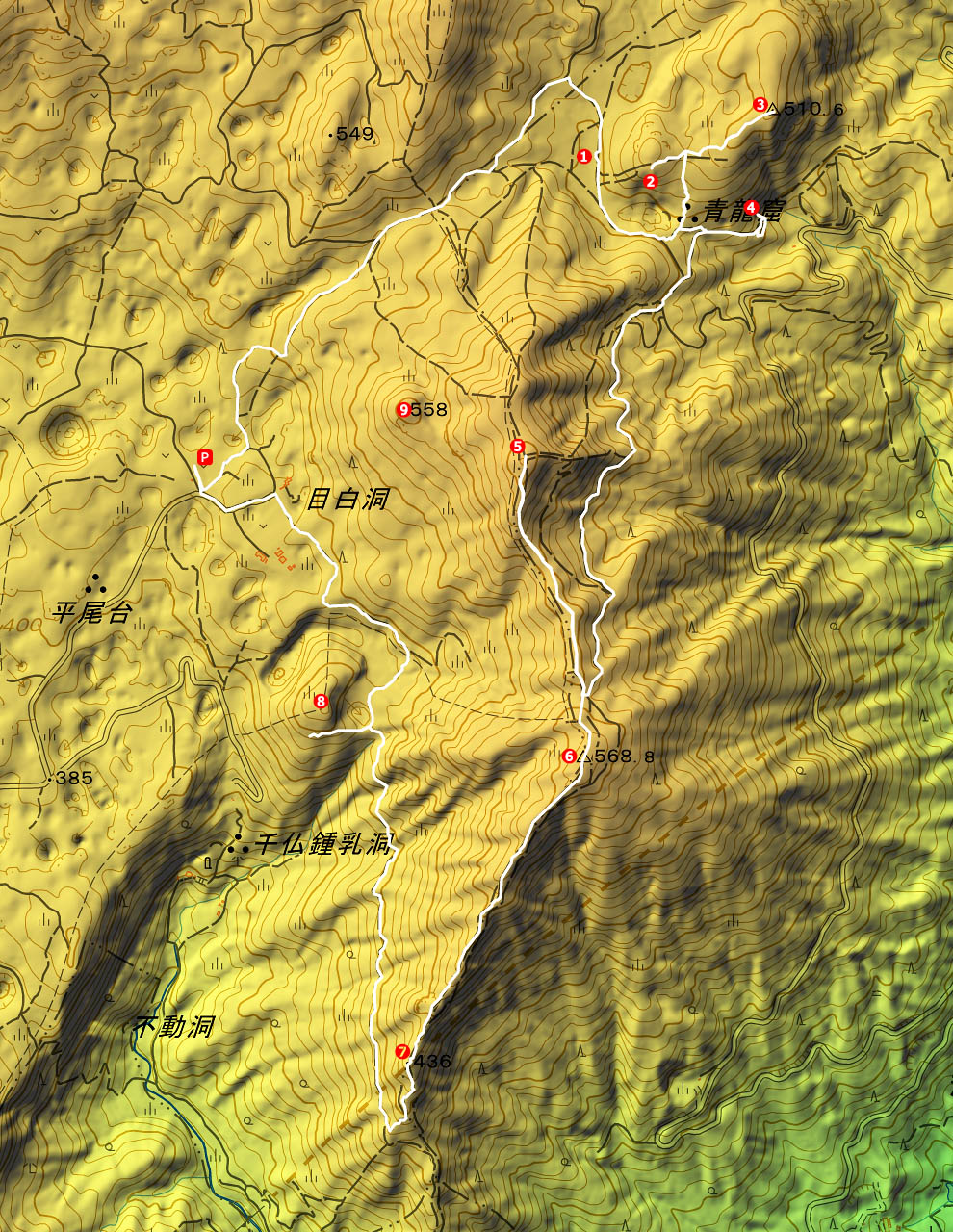

6.桶ヶ辻 7.天狗岩 8.貝殻山 9.権現山

青龍窟からの戻りで地理院地図で示される道に入ったが 周防台への登山道に合流することが出来なかった

仕方なく林道を進み途中から合流して周防台に登り返す しかし ロスは500m程度で済んだ

平尾台全体に言えることだが 初心者にとっては 秋吉台と比較してもかなり標識が少ないように思える

青龍窟は、北九州国定公園のカルスト台地平尾台のなかでも最大級の鍾乳洞窟です。

地下川が石灰岩を浸食したことにより、 高度差50m以上の複雑な洞窟を形成しています。

洞窟内部は迷路のように入り組み、多くの神秘的な鍾乳石が見られます。

また、洞内からは約40万年以前のステゴドンゾウ(東洋象)や、約2万年以前のナウマンゾウなど

多くの動物化石が発見されており、「化石の宝庫」とも呼ばれています。

洞口ホールには、豊玉姫伝説にまつわる龍形岩や窟神社があります。

青龍窟には、かつての山岳修験道等覚寺の行場や奥の院があったとされており、

現在も「等覚寺の松会」(国指定重 要無形民俗文化財)の行事が行われています。

名前の由来は葉色の濃紫から 江戸時代からあるイロハモミジの園芸種 かつての名は「武蔵野」