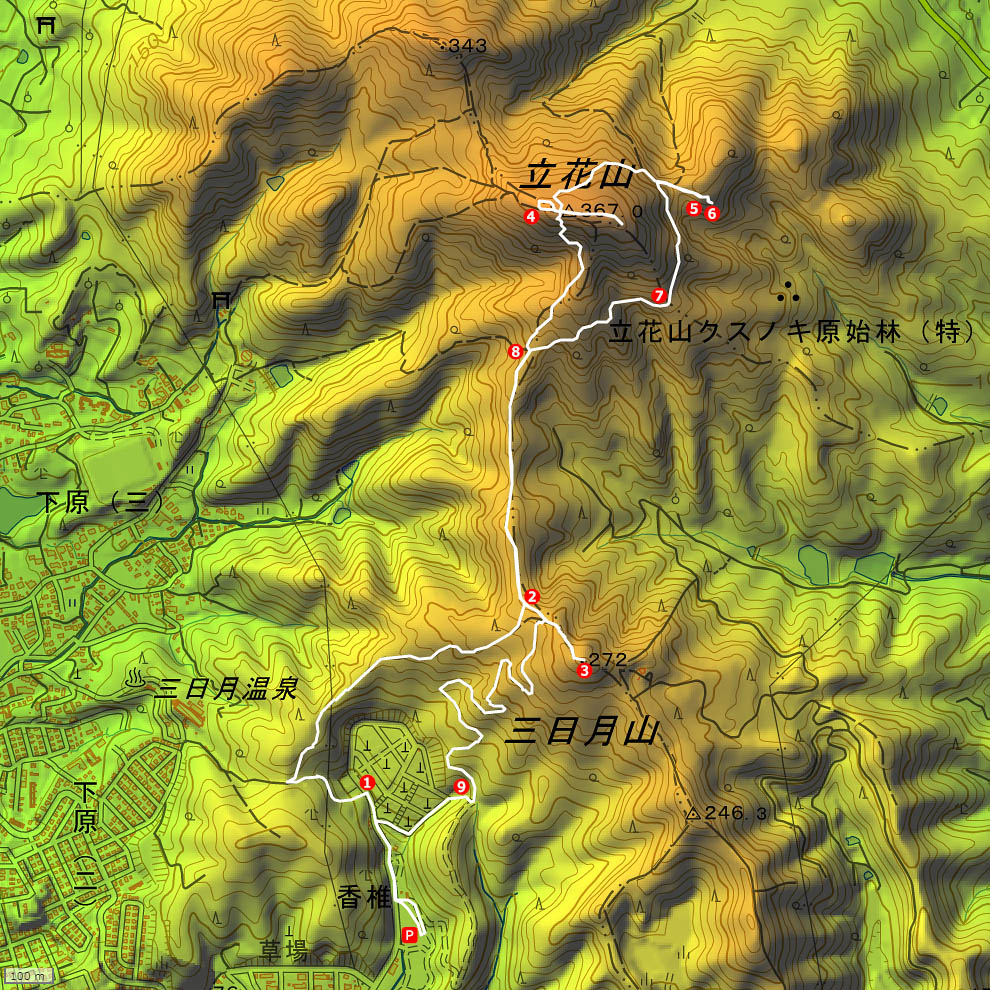

P.三日月山霊園駐車場 1.三日月山・立花山登山道入口 2.三日月山分岐 3.三日月山々頂 4.立花山々頂

5.大クスの孫 6.立花山大クス 7.町境尾根・分岐のクス 8.搦手口のクス 9.遊歩道ショートカット

2023.05.09 福岡県福岡市東区大字下原 立花山(たちばなやま) 標高 367.1m

山頂の掲示板より

立花山の起源(一部編集)

立花山は昔、双神山(ふたがみやま)と言われた霊山であり玄海を航行する船や漁師の目標とされた。

立花山の由来は、伝教大師(最澄)が唐より持ち帰った樒(しきみ=モクレン科の常緑小喬木)の杖を

立てかけたところ、その杖から枝葉が生い茂ったことからと言い伝えられている。 玄海灘から立花山を眺めれば、

山頂はラクダのコブのような形をしており、一番高い山は井樓山(せいろうやま・367m)で、

その西に松尾山と白岳が連なり、福岡市下原側に大ツブラ、小ツブラ、新宮町側に大一足(だいいっそく)、

小一足(しょういっそく)と7つの峰があり、総称して立花山山塊という。

立花山には、クスノキの原生林があるが自然林の北限として、国の特別天然記念物に指定されている。

なお、伝教大師は、この地を最初の布教地に選び、新宮町側の中腹に独鈷寺(とっこじ)を建立している。

福岡市東区役所

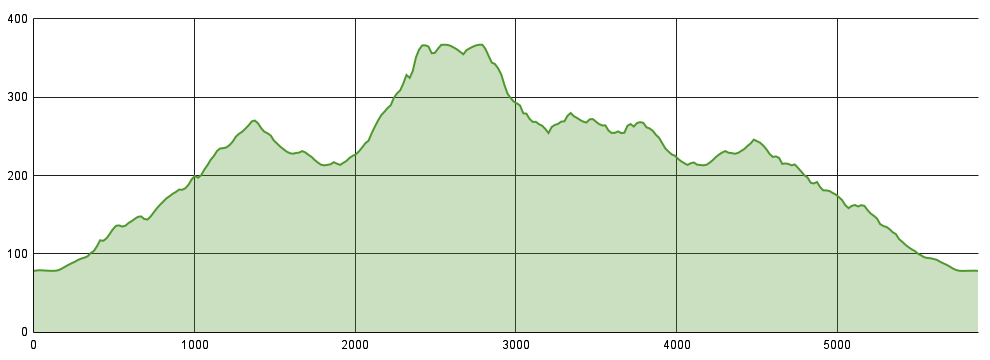

標高グラフ

10:00 三日月山霊園駐車場(無料)

北250mの登山口へ

三日月山霊園と標高272mの三日月山

三日月山・立花山登山道入口

登山道分岐を右へ 左への階段は九電作業道

10:16 高圧送電線の下

立花山の天然クスノキ

実生天然クスノキ

10:32 立花山・三日月山分岐

三日月山へ

標高272m 三日月山々頂 アイランド シティ・海の中道・志賀島・能古島・玄界島・糸島半島を俯瞰

上写真:眼下に長谷ダムの三日月湖 / 下写真:南北に横たわる三郡山地のパノラマ

10:43 三日月山を出発

立花・三日月分岐を立花山へ

ベンチで小休止

立花山の動植物 写真アルバム閲覧可能

立花山々頂まで600m

11:08 左下原・右立花口の四差路

山頂への階段

クスノキ

山頂直下

山頂の三角点

山頂の二等三角点 標高367.09m 点名:立花山

立花城跡(掲示板より一部編集)

立花城は南北朝時代、豊後大友氏の一族、大友貞載により築かれたと伝えられます。

貞載の子孫はこの城を拠点とし、立花を名乗りますが、十六世紀後半の鑑載の代に至り、中国地方の毛利氏に与し、

大友氏に反乱を起こして滅びました。 その後、豊後より大友氏の一族、戸次鑑連(あきつら・後の道雪)が入城し、

後にその養子、統虎(むねとら=高橋紹運の子息・後の宗茂)が立花の名字を引き継ぎます。

天正15年(1587)に豊臣秀吉が九州を平定すると、立花統虎は筑後柳川の領主として転出しますが、

新たに筑前国の大名となった小早川隆景の下でも、立花城は名島城の支城として利用されました。

この時期に城を預けられた小早川氏の重臣、乃美宗勝の墓は下原の宗勝寺に残されています。

慶長5年(1600)、黒田氏が筑前に入国した後、立花城は廃城となりました。

立花山南麓の香椎は博多にもほど近く、中世を通じて大友氏の筑前国支配の重要拠点の一つであり、立花城は

度々戦乱の舞台となりました。 現在もなお山頂から山腹一帯にかけて、往時の城郭の痕跡を見出すことが出来ます。

福岡市東区役所

立花城は南北朝時代、豊後大友氏の一族、大友貞載により築かれたと伝えられます。

貞載の子孫はこの城を拠点とし、立花を名乗りますが、十六世紀後半の鑑載の代に至り、中国地方の毛利氏に与し、

大友氏に反乱を起こして滅びました。 その後、豊後より大友氏の一族、戸次鑑連(あきつら・後の道雪)が入城し、

後にその養子、統虎(むねとら=高橋紹運の子息・後の宗茂)が立花の名字を引き継ぎます。

天正15年(1587)に豊臣秀吉が九州を平定すると、立花統虎は筑後柳川の領主として転出しますが、

新たに筑前国の大名となった小早川隆景の下でも、立花城は名島城の支城として利用されました。

この時期に城を預けられた小早川氏の重臣、乃美宗勝の墓は下原の宗勝寺に残されています。

慶長5年(1600)、黒田氏が筑前に入国した後、立花城は廃城となりました。

立花山南麓の香椎は博多にもほど近く、中世を通じて大友氏の筑前国支配の重要拠点の一つであり、立花城は

度々戦乱の舞台となりました。 現在もなお山頂から山腹一帯にかけて、往時の城郭の痕跡を見出すことが出来ます。

福岡市東区役所

新宮町・古賀市・福津市 楯の松原から福間松原 津屋崎恋の浦 宗像大島

アイランド シティ・海の中道・志賀島・能古島・玄界島・糸島半島

博多港

福岡市東区と新宮町市街地 沖にある島は新宮町の相島(あいのしま)

12:02 下山開始 尾根の東端まで行ってみる

七面大天女 法華経題目碑 立花大権現

木の室

立花口側へ下山 立花山大クスを目指す

古井戸分岐

屏風岩

クスノキ原生林方向へ

無名のクスノキ

12:30 大クスの孫(通称:孫クス) 本物の大クスはこの下

孫クス上部

大クスの孫(通称:孫クス)

12:32 立花山大クス

森の巨人たち100選 立花山大クス 推定樹齢300年以上 幹周785cm 樹高30m

立花山の「樟の原生林」

立花山の六合目以上は国有林で 樹齢300年を越える 樹高30m余のクスノキ約600本が自生している

特に東側斜面に多く 昼なお暗い老樟の自然林は国内唯一とされ 樟林の北限地帯と言われている

この原始林は 昭和3年には天然記念物に指定され さらに昭和30年8月に国の特別天然記念物に指定された

立花山の「樟の原生林」

立花山の六合目以上は国有林で 樹齢300年を越える 樹高30m余のクスノキ約600本が自生している

特に東側斜面に多く 昼なお暗い老樟の自然林は国内唯一とされ 樟林の北限地帯と言われている

この原始林は 昭和3年には天然記念物に指定され さらに昭和30年8月に国の特別天然記念物に指定された

頭上の大クス

12:39 三日月山分岐に戻る

町境尾根 分岐のクス 幹周580cm

分岐のクス

原生林の大クス

12:57 立花山登山道と下原・立花口の四差路

原生林の大クス

四差路は立花城の搦手口

立派な根を持つ搦手口のクス

搦手口のクス

根張の階段

三日月分岐から約60mで遊歩道入口

13:13 遊歩道に入る

三日月山霊園まで1200m

下りの所要時間は記載なし

ショートカットを通り霊園へ 三日月山

13:48 駐車場に到着

一日中快晴の上々天気でした