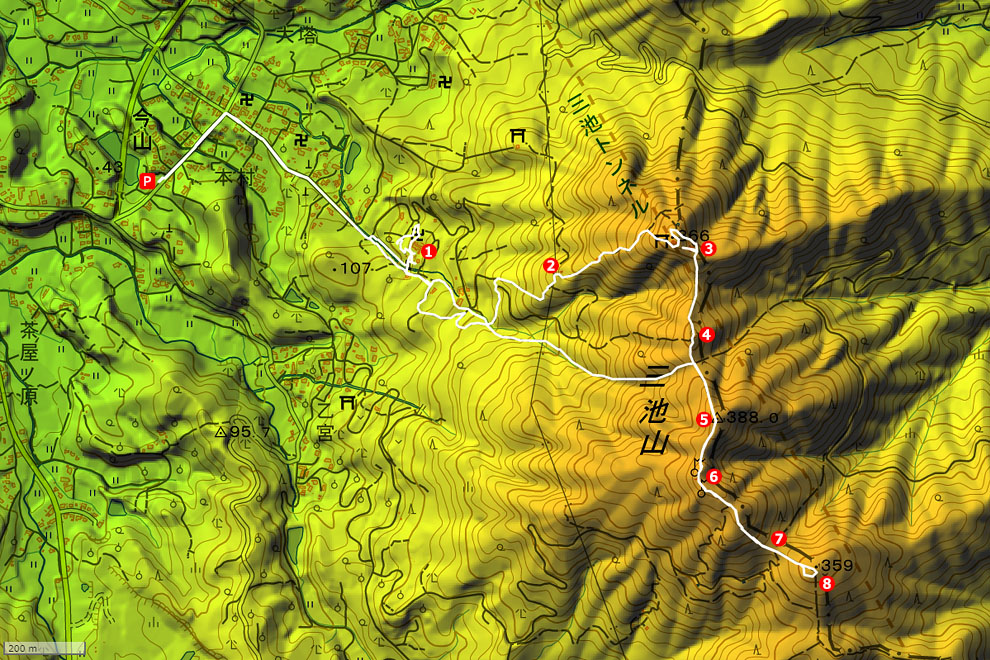

P.普光寺臥竜梅臨時無料駐車場 1.普光寺 2.高圧線鉄塔と八大龍王宮 3.一の山(今山岳)・三池宮

4.二の山 5.三の山・三池山 6.四の山(茶臼塚山) 7.東屋 8.鳴川山

2023.03.07 福岡県大牟田市大字今山 三池山(みいけざん) 標高 388.0m

福岡県大牟田市と熊本県玉名郡南関町の県境にある山稜で 南北に連なる五つのピークを合わせ三池山と呼ばれる

北から一の山(今山岳)・二の山・三の山(三池山)・四の山(茶臼塚山)・鳴川山で 山腹を九州新幹線の

三池トンネル(全長 5360m)が貫く 今山岳山頂には三池宮が鎮座し 境内には地名・三池の由来ともなった

三つの池がある 西山麓には 古刹の天台宗山門派 宇今山 実成院 普光寺があり 境内の臥龍梅が有名である

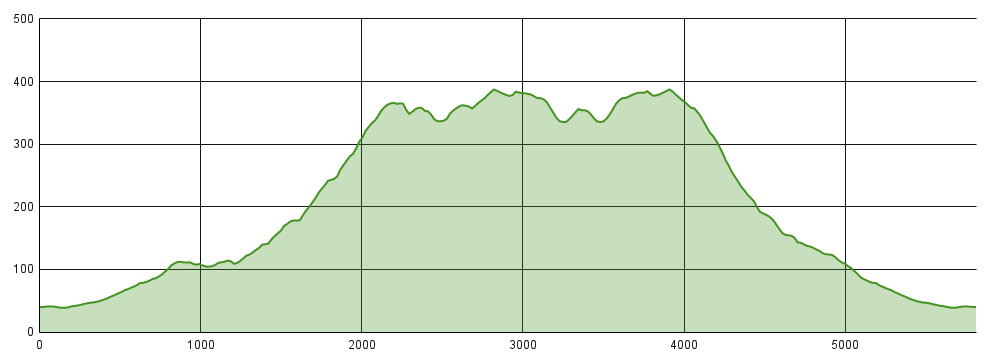

標高グラフ

西麓 今山の本村集落から見る三池山

10:17 普光寺臥竜梅臨時無料駐車場

普光寺入口

普光寺参道と三池山登山道(農道)

参道の石段 普光寺に寄る 拝観料300円

10:36 太宰府天満宮寄進の飛梅

徒長枝を伸ばした独自の樹形

福岡県指定天然記念物 樹齢450年の臥龍梅

一本の梅から紅白の花

標高111mから見る北北西側の景色

観音堂

普光寺は 大牟田市内で最も古い寺院とされ 寺伝によれば弘仁14年(823)に 筑後国三池郡の郡司として

下向した嵯峨天皇の皇子が建立したと伝わる 後に天台宗の僧・円仁(慈覚大師)が開山した

その後は盛衰を繰り返したが 戦国時代には復興され歴代領主の帰依を得た

普光寺は 大牟田市内で最も古い寺院とされ 寺伝によれば弘仁14年(823)に 筑後国三池郡の郡司として

下向した嵯峨天皇の皇子が建立したと伝わる 後に天台宗の僧・円仁(慈覚大師)が開山した

その後は盛衰を繰り返したが 戦国時代には復興され歴代領主の帰依を得た

10:55 登山開始 三池山林道

登山道入り口

登山道

三池宮まで1.2km

赤線は今日の登山コース(画像加工)

マムシ谷登山道分岐 林道を直進

しばらく林道を進み三池宮登山道に合流

普光寺からの道は災害復旧工事で全面通行止め

荒れた登山道を登る

マムシ谷への分岐

高圧線鉄塔

昭和天皇御大典記念碑

八大龍王宮

11:25 標高245m 八大龍王宮からの展望

三池宮 一ノ鳥居

長田宮鳥居

三池宮 ニノ鳥居

参道石段

三池宮

三っ池の伝説と舞鶴城跡

その昔 お姫様が大蛇に飲み込まれそうになった時、蟹が出てきて、大蛇を三つに切り、お姫様を助けた。

三つに切られた大蛇が苦しみ暴れた跡が窪んで三つの池になった。

この三つの池の内、一つは底なしで海につながっていると言い伝えられている。

その昔 お姫様が大蛇に飲み込まれそうになった時、蟹が出てきて、大蛇を三つに切り、お姫様を助けた。

三つに切られた大蛇が苦しみ暴れた跡が窪んで三つの池になった。

この三つの池の内、一つは底なしで海につながっていると言い伝えられている。

11:51 三池山 一の山 今山岳 山頂

三池宮 拝殿 神殿

三池宮からの西側展望

三池宮 拝殿 神殿

11:55 三池山 0.6km

三池山縦走路

山頂一帯はヤブツバキなどの照葉樹林帯

12:04 標高361m 三池山 二の山

普光寺への下山道分岐

「二の山」と「三の山・三池山」の鞍部

鞍部からの下山道標識

12:12 三池山三等三角点

三角点と山頂標識

標高382.6m 四の山 茶臼塚山 山頂

鳴川山を目指す

筒ケ岳(小岱山)

鳴川山

東屋

12:43 標高359m 鳴川山々頂

12:45 下山開始 四の山 茶臼塚山に戻る

鞍部 乙宮林道分岐

三池山・二の山鞍部からマムシ谷へ 普光寺へ1.3km

急坂下り

麓で三池山林道に合流

民家の枝垂れ梅

普光寺入口から三池山 14:00 駐車場到着