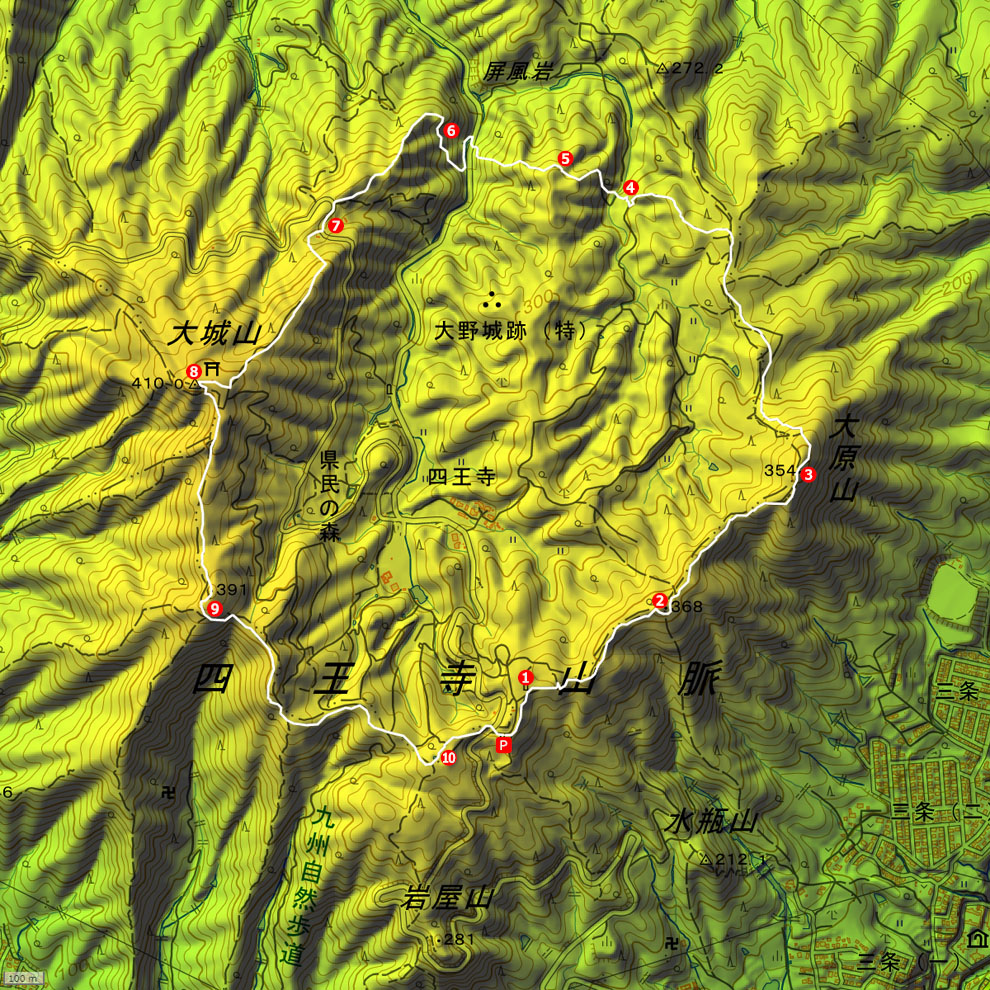

P.焼米ケ原駐車場 1.焼米ケ原 2.遠見所 3.大原山 4.小石垣 5.北石垣 6.百間石垣

7.野外音楽堂 8.大城山々頂・毘沙門堂 9.水城口城門 10.鏡池・増長天礎石群

2022.11.21 福岡県糟屋郡宇美町四王寺 四王寺山 大野城跡 石垣土塁周回

特別史跡 大野城跡

大野城(古名:おおののき)は 古代筑前国の大城山(おおきやま)一帯に築かれた古代山城で

『日本書紀』に「大野と椽(き)、二城(ふたつのき)を築かしむ」と記載 続く平安初期の『続日本紀』にも

「大宰府をして大野、基肄(きい)、鞠智(くくち)の、三城を繕治せしむ」と記載された重要な城であった

大野城は 663年の白村江の戦いで 唐・新羅連合軍に大敗した天智天皇の大和朝廷が 665年に本土防衛のため

筑紫平野を挟み 肥前国基肄郡にある標高404mの基山に存在した基肄城とともに築かれた古代山城である

大城山と大原山を含む馬蹄形の山地に土塁を巡らし 開かれた北部に石垣を築いて防衛ラインを構築し

中央の山地に建物を建築した 土塁城壁の総延長は約8kmにおよび 現在9箇所の城門が確認されている

約70棟ある発掘発見された建物跡のほとんどが高床式倉庫と考えられ米などの食料を備蓄していたと考えられる

焼米ヶ原の名は 倉庫群跡から炭化した米が見つかったことに由来する

四王寺山(しおうじやま)は 標高410mの大城山を主峰とし岩屋山・水瓶山・大原山を含む四山で構成される

四王寺山の名は 奈良時代の宝亀5年(774)大野城跡地に四方守護神である東の持国天・南の増長天

西の広目天・北の多聞天の四天王を奉納し 国体守護を祈願する寺を建立 寺名を四王寺としたことに由来する

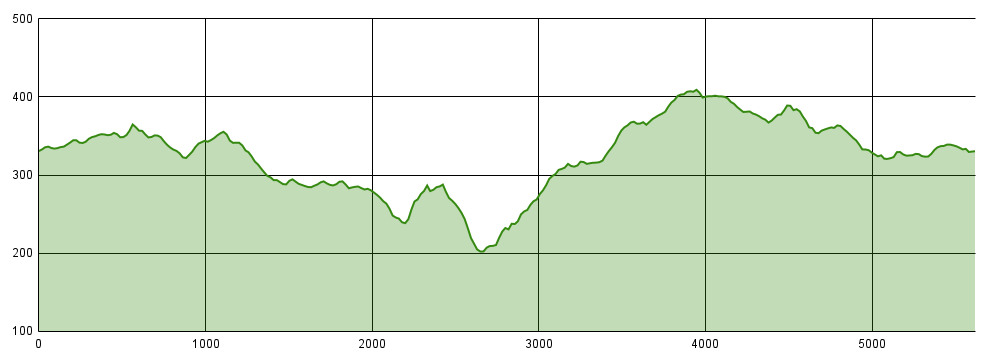

標高グラフ

10:37 焼米ケ原駐車場

昭和7年 史蹟 大野城阯・四王寺阯の石碑

太宰府筑前方向展望

土塁跡

四王寺三十三体石仏 城の外郭・内郭に点在

明確な土塁の痕跡

11:00 遠見所

福岡市内・東区・糟屋郡・立花山を遠望

土塁跡の道

11:16 標高354mの大原山 道は下りに

松川分岐

直進 松川は現在の御笠3・4・5丁目

11:35 左・小石垣へ分岐 直進は宇美町原田

小石垣への道

11:44 子石垣の現存部分

北東部の二重に築かれた防御線の内側土塁にある石垣 かつては右側へ現存部の5-6倍の石垣が存在していた

北東部の二重に築かれた防御線の内側土塁にある石垣 かつては右側へ現存部の5-6倍の石垣が存在していた

橋を渡って直進の登り

多々良川水系宇美川源流域

北石垣に向かう急登路

小石垣への標識と階段

頂部の主城原礎石群分岐を直進

12:04 北石垣

北石垣の深い谷

四王寺林道に向かって下る道

12:14 四王寺林道と四王寺川 右側に百間石垣

南側の百間石垣

北側の百間石垣

<以下掲示板から転載>

百間石垣は大野城の北の要(宇美口)に位置し、石垣の全長は150m以上あり城内最大の規模を誇ります。

石垣の大半は頑強な岩盤の上に構築され、裏込めに栗石を使用した透水性の高い断面構造をなし、

石垣の南側には地下水を排出するための吐水口が設置されるなど、水に配慮した当時の技術の高さを

窺い知ることができます。 昭和48年の水害によって百間石垣の前を流れる川が氾濫、土砂崩れも重なり

石垣は大きな被害を受けました。 復旧工事に併せ発掘調査を行ったところ、石垣の基礎や川の中から

城門の礎石と考えられる石材が発見されました。 平成13年度からは石垣の保存のために修理が始められ、

この時行われた工事で中央の石垣の裏から版築状の盛土が発見されるなど新たな知見を得ることができました。

ところが平成15年7月の集中豪雨によって山林が崩壊、この土砂災害によって百間石垣は甚大な被害を受けます。

工事は一時中断しましたが、復旧に取り組んだ結果、現在のような姿によみがえりました。

<以下掲示板から転載>

百間石垣は大野城の北の要(宇美口)に位置し、石垣の全長は150m以上あり城内最大の規模を誇ります。

石垣の大半は頑強な岩盤の上に構築され、裏込めに栗石を使用した透水性の高い断面構造をなし、

石垣の南側には地下水を排出するための吐水口が設置されるなど、水に配慮した当時の技術の高さを

窺い知ることができます。 昭和48年の水害によって百間石垣の前を流れる川が氾濫、土砂崩れも重なり

石垣は大きな被害を受けました。 復旧工事に併せ発掘調査を行ったところ、石垣の基礎や川の中から

城門の礎石と考えられる石材が発見されました。 平成13年度からは石垣の保存のために修理が始められ、

この時行われた工事で中央の石垣の裏から版築状の盛土が発見されるなど新たな知見を得ることができました。

ところが平成15年7月の集中豪雨によって山林が崩壊、この土砂災害によって百間石垣は甚大な被害を受けます。

工事は一時中断しましたが、復旧に取り組んだ結果、現在のような姿によみがえりました。

12:40 北石垣の上部を野外音楽堂へ向かう

百間石垣上部

百間石垣上部

野外音楽堂への道

クロガネ岩城門跡 中央二段重ねは礎石

音楽堂の「県民の森案内図」

大城山林道から大城山登山道へ

大城山々頂の毘沙門堂への急登

左が毘沙門天の石祠神殿

木造の拝殿

四王寺三十三体石仏 25番 千手観音

文部省文化財境界碑

13:26 標高410.0m 大城山々頂 三角点

毘沙門天の鳥居 神仏習合

広目天へ

展望所から大野城市中心部

展望所

水城口城門跡の礎石

もみじ谷分岐 下ると都府楼跡西

13:55 展望所

展望所から九千部山と脊振山地の背振山・金山・井原山・雷山

◁ 創造の森展望台からパノラマ 砥石山・三郡山・宝満山・大根地山・砥上岳のパノラマ ▷

右側が土塁跡

土塁跡の道

増長天礎石群

四棟の高床式倉庫跡が一列に並ぶ 建物の規模は 梁行6.3m 桁行10.5m 西側に井戸跡とされる鏡池がある

四棟の高床式倉庫跡が一列に並ぶ 建物の規模は 梁行6.3m 桁行10.5m 西側に井戸跡とされる鏡池がある

焼米ケ原への遊歩道

14:32 焼米ケ原駐車場