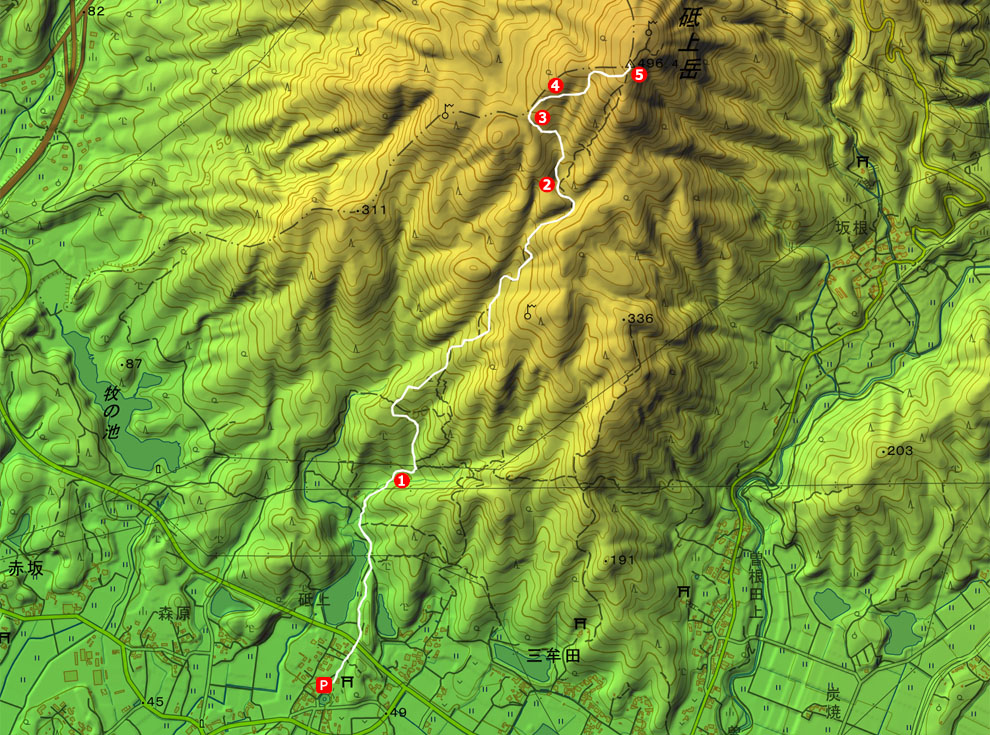

2021.12.15 福岡県朝倉郡筑前町曽根田 砥上岳(とがみだけ) 標高 496.4m

福岡県筑紫野市と筑前町の境にある山 三角点のある山頂は筑前町側にある

さほど展望に恵まれているわけでもない低山ではあるが YAMAPなどで常に掲載されるほど人気は高い

駐車場を利用させてもらう麓の砥上神社は 筑前町では最も古い神社である

社伝によれば 新羅征討のおり神功皇后が諸国から軍を募り中宿(屯営)としたことで中津屋神社とも称し

また兵器を砥がせたことが砥上の地名由来となったとある 軍の発出に際し砥上岳山上に祠を建て

武神である武甕槌神を勧請して武運を祈った 山頂にある武宮(たけみや)とはこの祠であるとされている

神社造営の元となった古代山岳信仰においても 砥上岳は御神体であったと考えられる

1.ひずめ石 2.みそぎのはる(禊原) 3.さやん神 4.かぶと石 5.砥上岳山頂・武宮

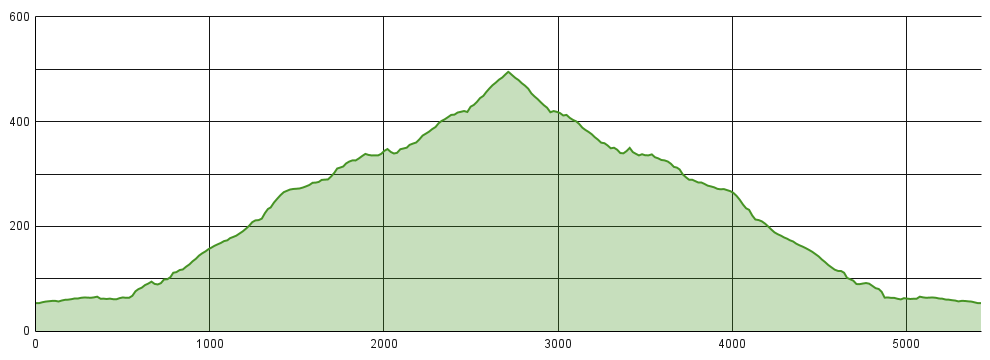

標高グラフ

道の駅「筑前みなみの里」から砥上岳 右肩に見える山は 標高 651.9mの大根地山(おおねちやま)

10:51 砥上神社拝殿

筑前町指定天然記念物 イチイガシ(掲示板から編集転載)

ブナ科コナラ属で その生育地は肥沃な平地を好み 関東以西の太平洋側や四国・九州に分布している

また結実は渋みが少なく 縄文時代には食用とされていた 材としても固く農耕具や建築材に適しており

この南にある惣利遺跡から出土した建築材等にも使用されていた

指定されたイチイガシは神社境内の8本のうちの3本で 最大のものは 樹高27m 胸高周囲3.8mである

ブナ科コナラ属で その生育地は肥沃な平地を好み 関東以西の太平洋側や四国・九州に分布している

また結実は渋みが少なく 縄文時代には食用とされていた 材としても固く農耕具や建築材に適しており

この南にある惣利遺跡から出土した建築材等にも使用されていた

指定されたイチイガシは神社境内の8本のうちの3本で 最大のものは 樹高27m 胸高周囲3.8mである

10:55 砥上岳登山口

日吉池(養魚池)

登山道は池の畔

山からの湧水で水は綺麗

登山道は右

11:02 再び分岐 砥上岳は右

道標の「しをいば道」は?

南天の杖を登山者用に

山頂にある武宮への参道でもある石畳道の登山道

流れる水は山腹を源流とする湧水

11:10 観音塚分岐を左へ 山頂まで2.1km

歩きやすい整備された登山道

見上げるほどの大木に出会う

樹木名は不明 常緑なのでブナ科椎の木の一種?

人工的な切り通し?

11:21 林道へ分岐 林道終点に駐車場

ただし林道は通行止め 砥上岳は折返し方向

45分かかる正面ルートへ

急坂ルート分岐 11:35

右側1.4kmの緩坂路を行く

こちらも急坂ですが

沢水の源流は「みそぎのはる」

11:55 標高約340m みそぎのはる(掲示板より)

古くは御祓の原、現在は禊の原(ともに「みそぎのはる」)と呼んでいる。

神功皇后が、砥上岳山頂に武甕槌神(たけみかづちのかみ)を勧請して、新羅遠征の勝利を祈願したとき、

この地の清水で身を清め、祓(はらい)を受けたとの伝説にこの名は由来する。

村人は、この原より山頂までを聖域として崇め、武宮参拝時には、ここの清水で禊をしたので、

何時しか地名は、御祓の原から禊の原へと変っていった。

古くは御祓の原、現在は禊の原(ともに「みそぎのはる」)と呼んでいる。

神功皇后が、砥上岳山頂に武甕槌神(たけみかづちのかみ)を勧請して、新羅遠征の勝利を祈願したとき、

この地の清水で身を清め、祓(はらい)を受けたとの伝説にこの名は由来する。

村人は、この原より山頂までを聖域として崇め、武宮参拝時には、ここの清水で禊をしたので、

何時しか地名は、御祓の原から禊の原へと変っていった。

12:00 植林地のゆるい坂を歩く

12:03 さやん神

往路では さっさと撮影し さっさと通り過ぎたので解らなかったが 復路では賽銭を奉じてよく見れば

女性器と男根をあしらった卑猥とも言える男女和合像である 一般的に男女和合の像は 抱擁などの

形態であることを考えれば「即物的」「陰陽物像」である

夫婦円満・子宝祈願・家内安全・恋愛成就などなどに たいへんご利益がありそうな神である

インドネシアやマレーシアに Rasa Sayang (ラサ・サヤン)という民謡(童謡)がある

日本語訳では Rasa は感じる Sayang は愛情や情愛ということになるらしい

マラッカ海峡周辺で話されるマレー語(ムラユ語:広義ではインドネシア語やマレーシア語も含む)が

元で 恋人に対する言葉であったようだ 今では夫婦間や子供に対する広範な愛情表現の言葉である

もし「さやん」がマレー語の「sayang」なら 「愛の神」ということになる

往路では さっさと撮影し さっさと通り過ぎたので解らなかったが 復路では賽銭を奉じてよく見れば

女性器と男根をあしらった卑猥とも言える男女和合像である 一般的に男女和合の像は 抱擁などの

形態であることを考えれば「即物的」「陰陽物像」である

夫婦円満・子宝祈願・家内安全・恋愛成就などなどに たいへんご利益がありそうな神である

インドネシアやマレーシアに Rasa Sayang (ラサ・サヤン)という民謡(童謡)がある

日本語訳では Rasa は感じる Sayang は愛情や情愛ということになるらしい

マラッカ海峡周辺で話されるマレー語(ムラユ語:広義ではインドネシア語やマレーシア語も含む)が

元で 恋人に対する言葉であったようだ 今では夫婦間や子供に対する広範な愛情表現の言葉である

もし「さやん」がマレー語の「sayang」なら 「愛の神」ということになる

12:05 山家道分岐

17分で健保桜(一本桜)冬なのでパス

山頂間近になって自然林へ変わる

12:08 かぶと石に寄り道

傍らの掲示文では「兜石。英彦山神社の神宝二面の兜に似ているとことからこの名が生まれた。」らしい

ただし「伝説では、神功皇后はこの兜を冠って新羅に遠征したと伝えている。」というありえない話である

傍らの掲示文では「兜石。英彦山神社の神宝二面の兜に似ているとことからこの名が生まれた。」らしい

ただし「伝説では、神功皇后はこの兜を冠って新羅に遠征したと伝えている。」というありえない話である

12:16 また急坂(150m)との分岐 山頂まで180mの緩坂路を行く

樹間に山頂広場が見える

12:21 最後の石段

12:23 山頂の武宮

東方朝倉側の展望

標高496.5m 地理院では496.4m

筑紫・朝倉の郡界石と思われる

塀山と古処山(859.4m)

標高405mの目配山(中央)

12:33 三角点のある山頂は 武宮の西側にある

三等三角点 標高 496.51m 点名:砥上岳

板根に下る登山道

西側の展望 九千部山や背振山 12:39 下山開始

13:16 下山途中のひずめ石

蹄石。神功皇后が新羅遠征のとき騎乗された乗馬の蹄跡と伝えている。!んな訳はない

蹄石。神功皇后が新羅遠征のとき騎乗された乗馬の蹄跡と伝えている。!んな訳はない

13:41 日吉池 13:50 神社駐車場到着