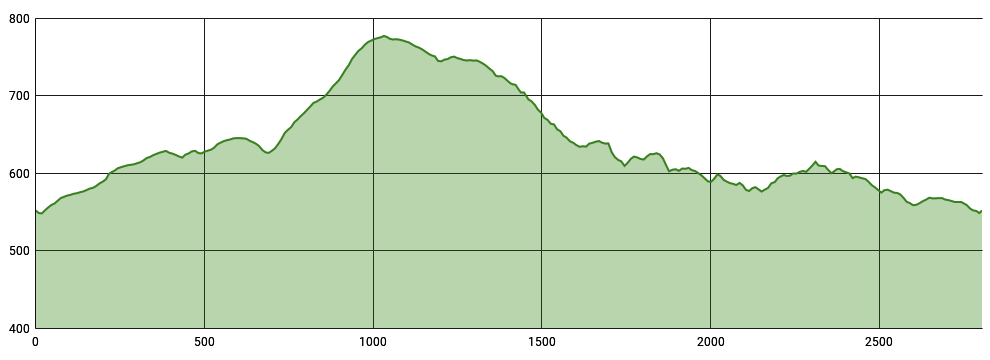

2021.11.26 福岡県豊前市大字求菩提 求菩提山(くぼてさん) 標高 782m

山頂は豊前市側にあるが 旧岩屋村求菩提と旧上城井村寒田の境界に位置しており 英彦山を主峰とする

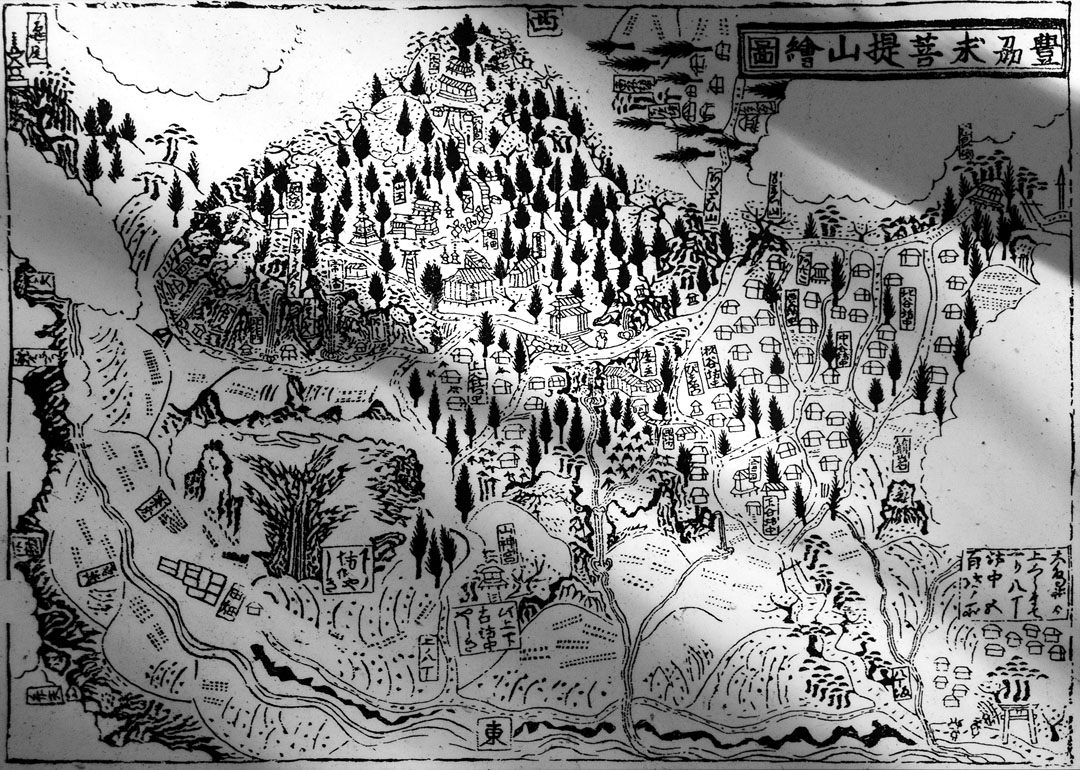

筑紫山地に属し かつては築上郡のシンボル的な山であり英彦山や犬ヶ岳と共に修験道場の山でもあった

山岳信仰の対象となったのは5・6世紀頃に遡ると言われ 求菩提山縁起によれば

猛覚卜仙(もうかくぼくせん)を開祖とし 行善が白山権現を勧請し求菩提山護国寺や大日窟などの5窟を

開いたとされる 平安末期の12世紀初めに豊前宇佐出身の天台山伏である頼厳(らいげん)によって

求菩提山護国寺が再興され修験道がもたらされた 鎌倉時代まで英彦山の影響下にあったが

室町時代頃には熊野三所権現を奉ずる聖護院に属し 座主の格式を得て約180坊を有する勢力を誇り

求菩提山は九州を代表する一大修験道場となった 江戸時代末期には54坊を数える程度まで衰退し

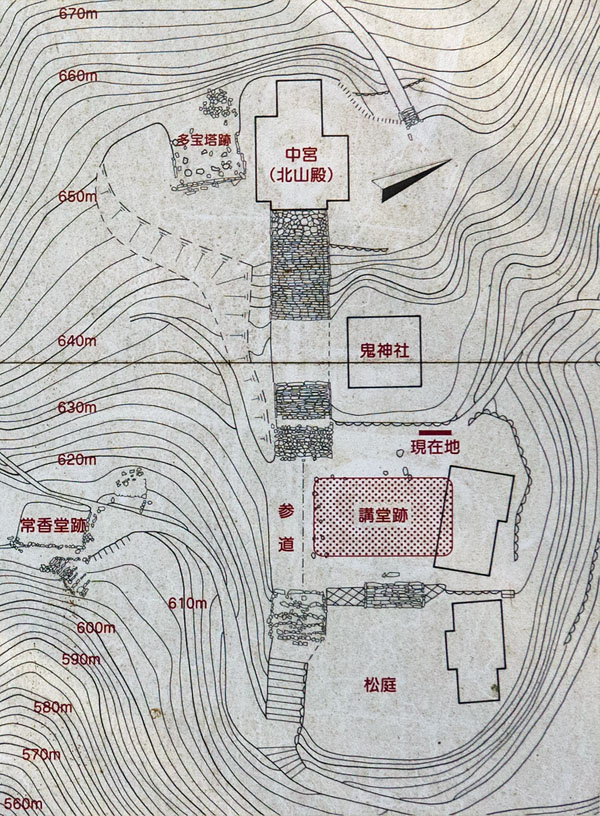

明治元年(1868)の神仏分離令によって終焉を迎えた 求菩提山護国寺跡は国玉神社中宮となり

山頂には国玉神社上宮がある 中宮から山頂の上宮に至る850段の石段は「鬼のあぶみ」とも呼ばれ

山中を荒らし回っていた鬼が求菩提権現との誓約により一晩で築いたという伝説が伝わる

山頂および登山道は樹木に覆われ展望に恵まれた場所はない 2001年に求菩提山は国の史跡に指定された

英彦山から北東方向に延びる福岡大分県境の山塊は 標高 600mから 1000mの山が連なっており

地質は 耶馬渓と同質のもので後期新生代の火山岩が広く分布し求菩提山もその一つである

基盤は英彦山・万年山・釈迦岳等による古期筑紫溶岩台地の変成岩と花崗岩で構成され

その上部を 阿蘇・久住・由布・鶴見・雲仙などによる幾層もの溶岩層を挟む火山砕屑岩層で覆われている

求菩提山は 火山砕屑岩層が選択的に浸食され 溶岩層が残った浸食残丘(ビュート)である

岩岳川から階段状にそそり立ち 特に中腹の急崖が張り出した特徴ある山体を形成した

南部に張り出した急崖岩壁は 上下に節理が生じ浸水が凍結膨張することで現在も崩壊が続いている

そのため仏像を祀るかつての岩窟は多くが跡形もなく崩れ去っており 長期に渡る山体崩壊に繋がっている

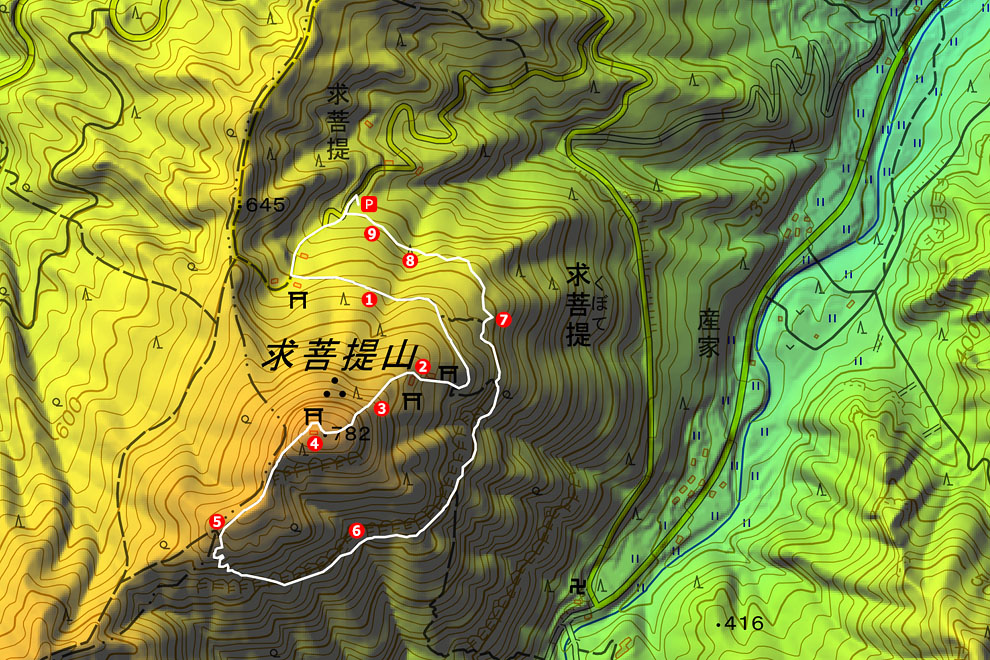

6.普賢の滝 7.氷室跡 8.みそぎ場跡 9.座主館跡・杉谷坊中跡

上宮・護法童子ニ堂・行者堂・山王社・鬼神社・奥院・多宝塔・講堂・食堂・常香堂・地蔵堂・大日堂

普賢堂・多聞堂・千手堂・阿弥陀堂・毘沙門堂・観音堂・愛宕社・次郎坊社・山神社などの堂宇の他多数の坊

元は鳥居畑集落にあった「東の大鳥居」で 昭和30年代にこの場所に移築された