こぬか雨降る京の町 橋を巡り 橋から見る古都の佇まい

いにしえの都人のことを 概して「しぶちん」という 大阪の「どけち」よりもひどく言われる

しかし「古い物」を使える間は使う 少々傷んでも直して使うから「しぶチン」と言われるのかも知れない

京都の魅力は「しぶちん」精神・言い換えれば「もったいないと思う心」が作り出したものかも知れない

2009.05.22 京都散歩

西陣の 地蔵は 錦も 鮮やか

平安時代の陰陽師・安部晴明を祀る晴明神社 鳥居の扁額も五芒星

安部晴明

記録によれば 延喜21年(921)摂津国の阿倍野に生まれたとされる 生誕地と伝わる大阪市阿倍野区にも

一条天皇の勅により 寛弘2年(1005)に建立された安倍晴明神社がある

陰陽師・賀茂忠行・保憲父子に陰陽道を学び天文道を伝授された 加茂氏の門下生であったが

豊かな才能をもって晴明一代の間に 恩師である賀茂氏と並ぶ陰陽道の地位を確立し土御門家の祖となった

後に両家は二大陰陽家となり 鎌倉時代から明治時代の初めまで陰陽寮を統括した

安部晴明

記録によれば 延喜21年(921)摂津国の阿倍野に生まれたとされる 生誕地と伝わる大阪市阿倍野区にも

一条天皇の勅により 寛弘2年(1005)に建立された安倍晴明神社がある

陰陽師・賀茂忠行・保憲父子に陰陽道を学び天文道を伝授された 加茂氏の門下生であったが

豊かな才能をもって晴明一代の間に 恩師である賀茂氏と並ぶ陰陽道の地位を確立し土御門家の祖となった

後に両家は二大陰陽家となり 鎌倉時代から明治時代の初めまで陰陽寮を統括した

再生ミニチュア一条戻り橋 大正時代からの親柱

掲示板の旧戻り橋写真

境内至る所に五芒星

ネット販売もする怪しげな陰陽師グッズ店

安倍晴明を主人公とした夢枕獏の小説『陰陽師』が 平成5年(1993)に漫画化 平成13年(2001)には

稲垣吾郎主演でNHKのテレビドラマとなり その後 野村萬斎主演で映画化されて安倍晴明ブームが起きた

安倍晴明を主人公とした夢枕獏の小説『陰陽師』が 平成5年(1993)に漫画化 平成13年(2001)には

稲垣吾郎主演でNHKのテレビドラマとなり その後 野村萬斎主演で映画化されて安倍晴明ブームが起きた

伝説の多い一条戻橋

延喜18年(918)、文章(もんじょう)博士・三善清行(みよしきよつら)が亡くなった時、父の死を聞いた

熊野の僧「浄蔵」が紀州熊野から京都に馳せ帰ってみると、その葬列は丁度この橋の上を通っていました。

浄蔵は柩にすがって泣き悲しみ、神仏に熱誠を込めて祈願したところ、不思議にも父清行は一時蘇生して

父子物語を交したという伝説から戻橋と名付けられたと言われています。

太平記、剣の巻によれば、その頃、源頼光の四天王の一人であった渡辺網(わたなべのつな)が

深夜この橋の東詰で容貌美しい女子に「夜更けが怖いから送って欲しい」と頼まれたので、

馬に乗せたら女はたちまち鬼と化し、渡辺綱が腕を切り落とした、と記されています。

また、一条戻橋は「あの世」と「この世」をつなぐ橋とも言われていました。

伝説では、平安時代の天才陰陽師として名高い安倍晴明の父である保名が殺害された場所であり、

晴明が呪法を駆使して保名を蘇生させた場所とも言われています。

以上のような歴史を持つ一条戻橋ですが、現在の橋は平成7年に新築されたものです。

京都市

延喜18年(918)、文章(もんじょう)博士・三善清行(みよしきよつら)が亡くなった時、父の死を聞いた

熊野の僧「浄蔵」が紀州熊野から京都に馳せ帰ってみると、その葬列は丁度この橋の上を通っていました。

浄蔵は柩にすがって泣き悲しみ、神仏に熱誠を込めて祈願したところ、不思議にも父清行は一時蘇生して

父子物語を交したという伝説から戻橋と名付けられたと言われています。

太平記、剣の巻によれば、その頃、源頼光の四天王の一人であった渡辺網(わたなべのつな)が

深夜この橋の東詰で容貌美しい女子に「夜更けが怖いから送って欲しい」と頼まれたので、

馬に乗せたら女はたちまち鬼と化し、渡辺綱が腕を切り落とした、と記されています。

また、一条戻橋は「あの世」と「この世」をつなぐ橋とも言われていました。

伝説では、平安時代の天才陰陽師として名高い安倍晴明の父である保名が殺害された場所であり、

晴明が呪法を駆使して保名を蘇生させた場所とも言われています。

以上のような歴史を持つ一条戻橋ですが、現在の橋は平成7年に新築されたものです。

京都市

旧戻橋の橋台

堀川石垣の石樋

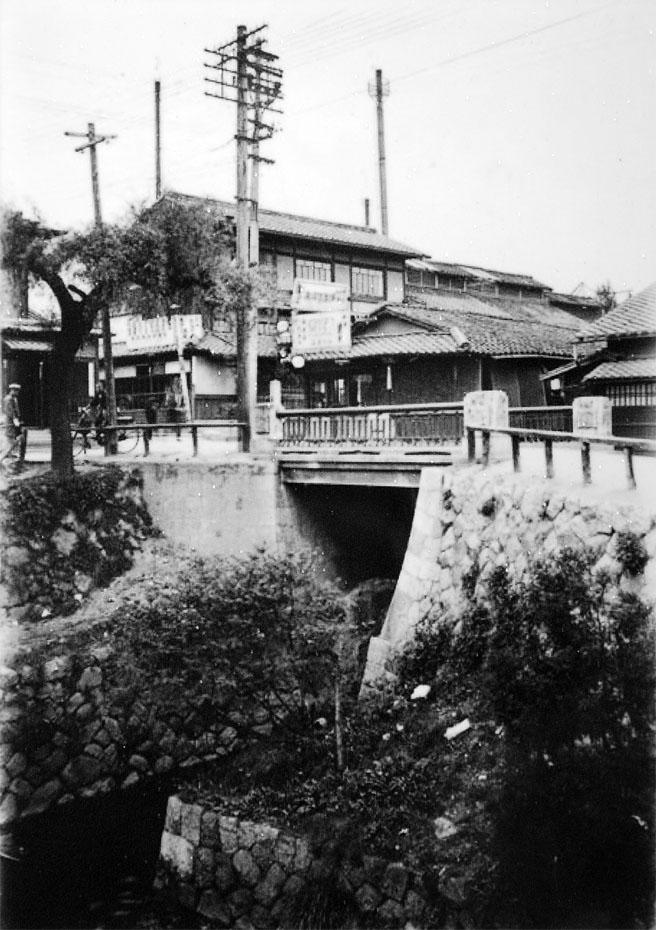

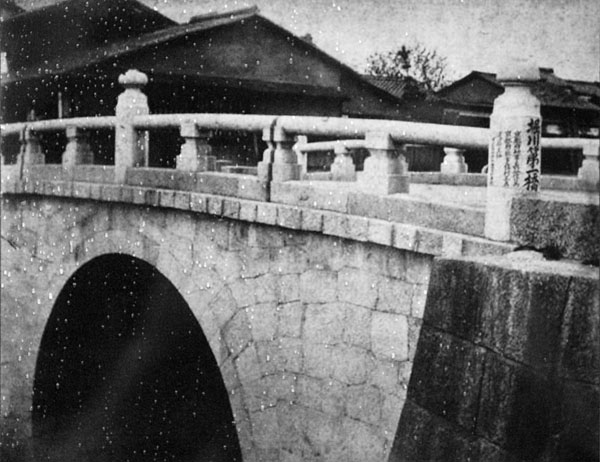

通称・中立売橋(なかだちうりばし)または「鶴の橋」と呼ばれる「堀川第一橋」

江戸時代には公儀橋として 京都御所と二条城を結ぶ重要な橋であった

かつての木造橋を 明治6年(1873)に 京都府によって石造の真円アーチ橋に架け直された

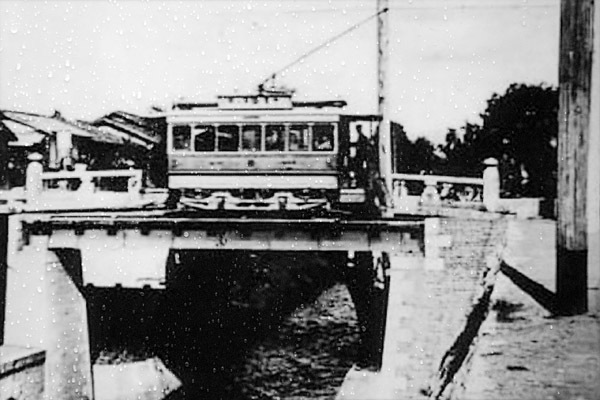

市電堀川線の記憶

明治28年2月、我が国初の電気鉄道(京都電気鉄道)が京都に走りました。

同年9月、堀川線(通称:北野線)が東堀川通りに開通し、堀川中立売と、堀川下立売を結びました。

その後は路線距離と乗降客数を順調に延ばし、市民に親しまれてきました。

しかし、昭和36年7月末、自動車の普及などによる利用者の減少によって、ついに廃線となってしまいました。

堀川第一橋の下流に今でも残るレンガ積みの橋台は、幅の狭い方(コンクリートのアーチ橋が架かる部分)が

単線時のもので、幅の広い方(両岸が南北にずれている)が複線化されてからのもので、日本で最初の電車が

堀川に沿って走っていた記憶として、これからも次世代へ歴史を語り続けていくことでしょう。

旧い単線の電車は川を直線で渡り 転車台で90度回転させて東堀川通を南下していたが

輸送力の増強を図った複線化後はカーブして堀川を渡り 東堀川通の転車台は廃止された

明治28年2月、我が国初の電気鉄道(京都電気鉄道)が京都に走りました。

同年9月、堀川線(通称:北野線)が東堀川通りに開通し、堀川中立売と、堀川下立売を結びました。

その後は路線距離と乗降客数を順調に延ばし、市民に親しまれてきました。

しかし、昭和36年7月末、自動車の普及などによる利用者の減少によって、ついに廃線となってしまいました。

堀川第一橋の下流に今でも残るレンガ積みの橋台は、幅の狭い方(コンクリートのアーチ橋が架かる部分)が

単線時のもので、幅の広い方(両岸が南北にずれている)が複線化されてからのもので、日本で最初の電車が

堀川に沿って走っていた記憶として、これからも次世代へ歴史を語り続けていくことでしょう。

旧い単線の電車は川を直線で渡り 転車台で90度回転させて東堀川通を南下していたが

輸送力の増強を図った複線化後はカーブして堀川を渡り 東堀川通の転車台は廃止された

単線時(手前)の橋台と複線化後の橋台(奥)

単線時の古写真

対岸東堀川通の複線橋台 並ぶ石は線路を表す

明治初期の堀川第一橋

堀川第一橋の石造真円アーチ

「亀の橋」と呼ばれる「堀川第二橋」

堀川第一橋竣工の翌年 明治7年(1874)に架橋された石造真円アーチ橋 現在南北双方に拡幅されたため

アーチは橋の下に隠れ 路上からは確認できなくなっている

「亀の橋」と呼ばれる「堀川第二橋」

堀川第一橋竣工の翌年 明治7年(1874)に架橋された石造真円アーチ橋 現在南北双方に拡幅されたため

アーチは橋の下に隠れ 路上からは確認できなくなっている

堀川第二橋の真円アーチ

堀川河川歩道

堀川に面する二条城の石垣

堀川御池交差点緑地 御池通りの堀川に架かっていた御池橋の高欄

明治四拾五年三月

京都市動物園にある魚店(うおのたな)橋

元は明治6年11月に 六条通り(六条商店街)西洞院川に架設された橋で 大正初期に動物園に移された

西洞院川は戦前に暗渠となり今は見られない 本願寺御用達だった下京区六条通(魚棚通)西洞院の

魚問屋のそばにあったのでこの名前がついた 今も六条通りには西魚屋町・東魚屋町の名があり

魚市場の風情を伝え歴史を感じさせる 親柱には「西洞院」と「魚店通」の文字が刻まれている

ワオキツネザル<Lemur catta> マダガスカル島南部に生息する固有種

マダガスカル共和国の国獣 生息地では<maki>と呼ばれる 属名の<Lemur>は ラテン語で「幽霊」や

「亡霊」の意味を持つ<lemures>に由来し 種小名の<catta>はラテン語で「猫(雌猫)」の意味

南禅寺境内 水路閣

史跡琵琶湖疏水のうち「水路閣」

疏水事業は、京都府知事北垣国道の発意により、田辺朔郎工学博士を工事担当者として、

明治18年に起工され、同23年に竣工した。水路閣は、この疏水事業の一環として施工された水路橋で、

延長:93.17メートル、幅:4.06メートル、水路幅:2.42メートル、

煉瓦造・アーチ構造の優れたデザインを持ち、今では京都を代表する景観の一つとなっている。

マダガスカル共和国の国獣 生息地では<maki>と呼ばれる 属名の<Lemur>は ラテン語で「幽霊」や

「亡霊」の意味を持つ<lemures>に由来し 種小名の<catta>はラテン語で「猫(雌猫)」の意味

南禅寺境内 水路閣

史跡琵琶湖疏水のうち「水路閣」

疏水事業は、京都府知事北垣国道の発意により、田辺朔郎工学博士を工事担当者として、

明治18年に起工され、同23年に竣工した。水路閣は、この疏水事業の一環として施工された水路橋で、

延長:93.17メートル、幅:4.06メートル、水路幅:2.42メートル、

煉瓦造・アーチ構造の優れたデザインを持ち、今では京都を代表する景観の一つとなっている。

水路閣の連続アーチ

琵琶湖疎水隧道

「楽百年之夢」の扁額は 当時の京都府知事・北垣国道の書で 「百年の夢を楽しむ」という意味

明治24年(1891)5月 蹴上にある落差を活用して蹴上発電所が建設され 同年11月には送電を開始

日本で初めての事業用水力発電所であり世界的に見ても当時有数のものであった

我が国初の電気鉄道が 明治28年2月に開通した要因ともなった

「楽百年之夢」の扁額は 当時の京都府知事・北垣国道の書で 「百年の夢を楽しむ」という意味

明治24年(1891)5月 蹴上にある落差を活用して蹴上発電所が建設され 同年11月には送電を開始

日本で初めての事業用水力発電所であり世界的に見ても当時有数のものであった

我が国初の電気鉄道が 明治28年2月に開通した要因ともなった

南禅寺境内

船を引き上げる蹴上インクライン

高低差約36m・全長640mあり 世界最長の傾斜鉄道跡で 琵琶湖疏水に船を運航するために敷設された

明治24年(1891)から昭和23年(1948)まで稼働 現在は国の史跡として整備され

桜並木の観光スポットになっている 琵琶湖疏水を船運ルートとして活用することを当初より目論見んだが

蹴上船溜りと南禅寺船溜り間の 落差の大きい箇所は船の運行が困難なため

台車に船を載せて上下させるケーブル鉄道を敷設し 運転用の巻き上げ機は蹴上発電所の電力で可動させた

複線のため幅員は22mあり 勾配:1/15の路線で 通過時間は10分から15分程度かかったとされる

その後は 鉄道などの普及により舟運の貨物利用は大きく減少し 桜の時季など観光用にも利用されたが

昭和23年(1948)11月に運行を休止 昭和35年(1960)3月末日に電気設備も撤去され稼働を停止した

昭和48年(1973)以降はレールも撤去されたが 産業遺産として保存するため 昭和52年(1977)に復元

平成8年(1996)に国の史跡に指定された

梅宮町 白川に架かる梅宮橋

高低差約36m・全長640mあり 世界最長の傾斜鉄道跡で 琵琶湖疏水に船を運航するために敷設された

明治24年(1891)から昭和23年(1948)まで稼働 現在は国の史跡として整備され

桜並木の観光スポットになっている 琵琶湖疏水を船運ルートとして活用することを当初より目論見んだが

蹴上船溜りと南禅寺船溜り間の 落差の大きい箇所は船の運行が困難なため

台車に船を載せて上下させるケーブル鉄道を敷設し 運転用の巻き上げ機は蹴上発電所の電力で可動させた

複線のため幅員は22mあり 勾配:1/15の路線で 通過時間は10分から15分程度かかったとされる

その後は 鉄道などの普及により舟運の貨物利用は大きく減少し 桜の時季など観光用にも利用されたが

昭和23年(1948)11月に運行を休止 昭和35年(1960)3月末日に電気設備も撤去され稼働を停止した

昭和48年(1973)以降はレールも撤去されたが 産業遺産として保存するため 昭和52年(1977)に復元

平成8年(1996)に国の史跡に指定された

梅宮町 白川に架かる梅宮橋

橋の東岸に知恩院の塔頭「松宿院」があり 寛永年間に知恩院の再興を祈願し 西行法師が感得したとされる

天神像を安置したことから 別名を松風天満宮と呼んだ 春には境内いっぱいに梅が咲き誇り

この社が 町名にある「梅宮」の由来となった 下流にも石造の一本橋(行者橋)がある

白川に架かる古川町橋 通称一本橋(別名:行者橋または阿闍梨橋)

江戸時代 この橋を粟田祭の剣鉾(けんぼこ)が差して渡る「曲渡り(曲差し)」が呼び物であった

天神像を安置したことから 別名を松風天満宮と呼んだ 春には境内いっぱいに梅が咲き誇り

この社が 町名にある「梅宮」の由来となった 下流にも石造の一本橋(行者橋)がある

白川に架かる古川町橋 通称一本橋(別名:行者橋または阿闍梨橋)

江戸時代 この橋を粟田祭の剣鉾(けんぼこ)が差して渡る「曲渡り(曲差し)」が呼び物であった

比叡山延暦寺には 比叡山中にある約300箇所にも及ぶ行場を礼拝して回る「千日回峰行」という7年の間に

千日にわたる行がある その間の歩行距離は 地球1周にも及ぶといわれる 修行を始めて700日を超えると

「明王堂参籠(堂入り)」という 9日間は食事や水及び睡眠を断って不動真言を10万回唱える行が課される

その後は 山中だけでなく京都市内にも出て礼拝する 荒行中の荒行なのである

その千日回峰行を終了した行者は 粟田口の尊勝院に詣で 元三大師に満行を報告するのが決まりで

その入洛時 最初に渡るのがこの橋なのである この橋が「行者橋」や「阿闍梨橋」とも呼ばれる所以である

千日回峰行を満行すれば「大阿闍梨」と称され 宮中に土足で参内することが許される名誉も与えられた

知恩院

千日にわたる行がある その間の歩行距離は 地球1周にも及ぶといわれる 修行を始めて700日を超えると

「明王堂参籠(堂入り)」という 9日間は食事や水及び睡眠を断って不動真言を10万回唱える行が課される

その後は 山中だけでなく京都市内にも出て礼拝する 荒行中の荒行なのである

その千日回峰行を終了した行者は 粟田口の尊勝院に詣で 元三大師に満行を報告するのが決まりで

その入洛時 最初に渡るのがこの橋なのである この橋が「行者橋」や「阿闍梨橋」とも呼ばれる所以である

千日回峰行を満行すれば「大阿闍梨」と称され 宮中に土足で参内することが許される名誉も与えられた

知恩院

知恩院古門

知恩院古門橋

知恩院南門

京都市で最も古い公園 円山公園

明治19年(1886)12月には太政官布告に基づき公園地に指定され円山公園として誕生した

明治45年までに公園の拡張や 草花を植樹 池や噴水の建設などが行われ 現在の円山公園の姿になった

敷地は八坂神社の東に86600平方メートルあり 池泉回遊式庭園を中心に 料亭や茶店が散在している

四季を問わず風情があり 京都随一の桜の名所で 花見時の「祇園の夜桜」は圧巻である

野外音楽堂 東屋 藤棚 池泉 噴水などの施設がある 建設着工:明治19年(1886)12月25日

京都市で最も古い公園 円山公園

明治19年(1886)12月には太政官布告に基づき公園地に指定され円山公園として誕生した

明治45年までに公園の拡張や 草花を植樹 池や噴水の建設などが行われ 現在の円山公園の姿になった

敷地は八坂神社の東に86600平方メートルあり 池泉回遊式庭園を中心に 料亭や茶店が散在している

四季を問わず風情があり 京都随一の桜の名所で 花見時の「祇園の夜桜」は圧巻である

野外音楽堂 東屋 藤棚 池泉 噴水などの施設がある 建設着工:明治19年(1886)12月25日

三条大橋東詰を起点とする大和街道に架かる大和橋は 祇園に近い繁華街にある

大谷本廟 円通橋 通称「めがね橋」

京都五条坂大谷本廟入口の 皓月池(こうげついけ)に架かる真円2連の石造アーチ橋で

安政3年(1856)12月架橋 「奇巧をつくした石橋」として珍重され「花洛名勝図絵」にも紹介されている

長さ約40m 幅約6m 橋脚 敷石板 欄干など総て花崗岩の切り石を用いている

大谷本廟 円通橋 通称「めがね橋」

京都五条坂大谷本廟入口の 皓月池(こうげついけ)に架かる真円2連の石造アーチ橋で

安政3年(1856)12月架橋 「奇巧をつくした石橋」として珍重され「花洛名勝図絵」にも紹介されている

長さ約40m 幅約6m 橋脚 敷石板 欄干など総て花崗岩の切り石を用いている