起点:伯備線備中神代駅 終点駅:山陽本線広島駅 総延長距離:159.1km 駅数:44(起終点駅含む)

駅名:備中神代−坂根−市岡−矢神−野馳−東城−備後八幡−内名−小奴可−道後山−備後落合−比婆山−

備後西城−平子−高−備後庄原−備後三日市−七塚−山ノ内−下和知−塩町−神杉−八次−三次−

西三次−志和地−上川立−甲立−吉田口−向原−井原市−志和口−上三田−中三田−白木山−

狩留家−上深川−中深川−下深川−玖村−安芸矢口−戸坂−矢賀−広島

芸備線

歴史

国鉄芸備線の前身となる芸備鉄道が 東広島−志和地間を開業したのは大正4年(1915)4月28日であった

開業年の6月1日には 三次駅(現・西三次)まで延伸されており この記事を書いた平成27年(2015)は

奇しくも芸備鉄道開通100周年となった 大正12年(1923)12月8日には備後庄原駅まで延伸開業している

その後 鉄道省により備後庄原−備後落合駅間は庄原線として また小奴可−備中神代駅間は

三神線として建設され 広島−備中神代駅間が全通したのは 昭和11年(1936)であった

翌年には芸備鉄道全線が国有化された

芸備鉄道の蒸気機関車

開業に際し準備された初代1〜3号機は 陸軍鉄道隊が清国の新民−奉天間に敷設した600mm軌間の鉄道を

日露戦争後に1067mmに改軌し奉新鉄道となった路線で活用され 明治40年(1907)に同鉄道が

清国政府に譲渡されるに伴い3両の機関車も清国に移管された その後 奉新線は標準軌に再改軌され

不要となった3両の機関車は 貿易会社原田洋行(原田光次郎)に買い取られ本国に送られた

長らく関西本線の湊町駅構内に放置されていたが 芸備鉄道が開業に当たり購入することとなった

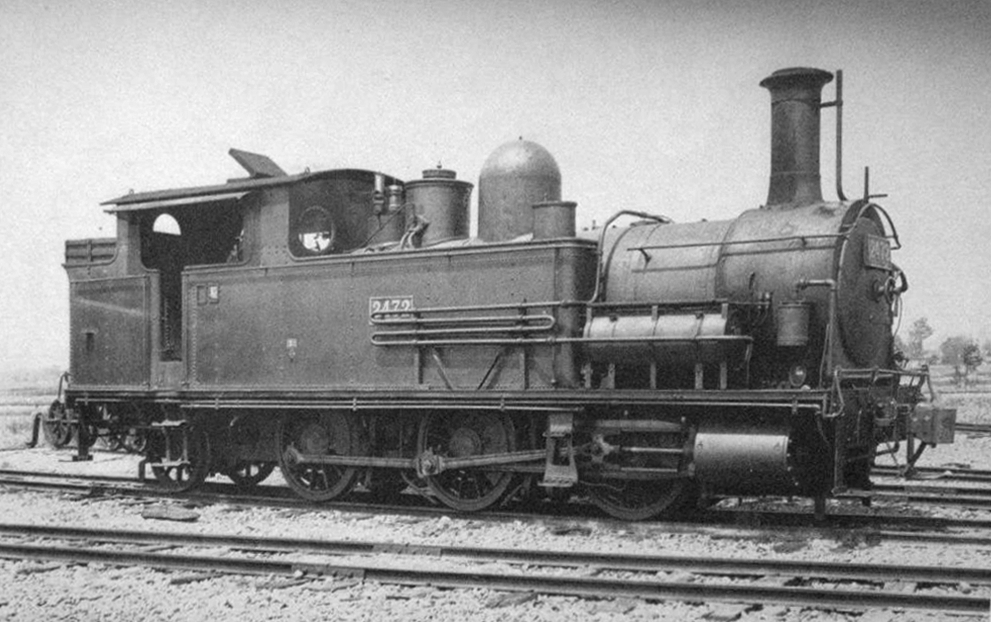

●芸備鉄道開業当時に購入したB6タンク機関車

芸備鉄道1〜3号機 鉄道院2400形(2472-2474)

明治37年(1904)独国・ハノマーク社製

しかしながら軸重が大きく芸備鉄道では持て余され

大正3年(1914)に1B1形タンク機関車4両と交換

鉄道院に移籍され2400形となった

芸備鉄道1〜3号機 鉄道院2400形(2472-2474)

明治37年(1904)独国・ハノマーク社製

しかしながら軸重が大きく芸備鉄道では持て余され

大正3年(1914)に1B1形タンク機関車4両と交換

鉄道院に移籍され2400形となった

●交換導入された 2・3号機

1904年 独国・クラウス社製

旧房総鉄道9号機 鉄道院480形(480・481)

再国有化を経て船木鉄道へ譲渡

1904年 独国・クラウス社製

旧房総鉄道9号機 鉄道院480形(480・481)

再国有化を経て船木鉄道へ譲渡

●交換導入された 4・5号機

1903年 汽車会社製 鉄道院800形(800・801)

英国製A8系(500・600・700形)の模倣

同社製 鉄道院230形(写真)とほぼ同一形

旧参宮鉄道7・8号

高知鉄道と磐城セメントへ譲渡

1903年 汽車会社製 鉄道院800形(800・801)

英国製A8系(500・600・700形)の模倣

同社製 鉄道院230形(写真)とほぼ同一形

旧参宮鉄道7・8号

高知鉄道と磐城セメントへ譲渡

●1号機(2代目)

1900年 英国・ナスミス・ウィルソン社製

1360形 旧南海鉄道21号機

1900年 英国・ナスミス・ウィルソン社製

1360形 旧南海鉄道21号機

●6号機

1904年 汽車製造合資会社製 鉄道院810形

東武鉄道初代8号機

1917年 芸備鉄道に譲渡

1937年 国有化

1904年 汽車製造合資会社製 鉄道院810形

東武鉄道初代8号機

1917年 芸備鉄道に譲渡

1937年 国有化

●7号機 芸備鉄道の購入機

1919年 米国・ボールドウィン社製

●8・ 9号機

1923年 川崎造船所製の模倣機を購入

●10・ 11号機

1925年 日本車輌製造製の模倣機を購入

国有化後 鉄道院2920形(2920−2924)となる

1919年 米国・ボールドウィン社製

●8・ 9号機

1923年 川崎造船所製の模倣機を購入

●10・ 11号機

1925年 日本車輌製造製の模倣機を購入

国有化後 鉄道院2920形(2920−2924)となる

| ●芸備鉄道 | ||

| 明治44年(1911) | 3月 | 広島−三次間の鉄道免許状が下付される |

| 大正04年(1915) | 4月 | 東広島−志和地駅間を開業 開業駅:東広島・矢口・下深川・狩留家・中三田・志和口 |

| 井原市・向原・吉田口・甲立・川立・志和地 | ||

| 6月 | 志和地−三次駅間を延伸開業 三次駅(現・西三次駅)開業 | |

| 大正05年(1916) | 4月 | 戸坂・玖村・粟屋停留場開業 |

| 大正09年(1920) | 7月 | 広島駅−東広島駅間を貨物線として開業する 国鉄広島駅に貨物列車乗り入れ開始 |

| 大正11年(1922) | 6月 | 三次−塩町駅間を延伸開業 八次駅・塩町駅開業 粟屋停留場廃止 |

| 大正12年(1923) | 12月 | 塩町−備後庄原駅間を開業 中深川仮停留場・和田村駅・七塚駅・備後庄原駅開業 |

| 大正13年(1924) | 9月 | 山ノ内駅が開業 中深川仮停留場を中深川駅に変更 |

| 大正14年(1925) | 2月 | 和田村駅が下和知駅に改称 |

| 大正15年(1926) | 1月 | 東広島−広島駅間の旅客営業を開始 東広島駅の旅客営業が廃止され貨物駅になる |

| 昭和04年(1929) | 3月 | 矢賀停留場・中山停留場・上深川停留場が開業 ガソリンカー導入 |

| 昭和05年(1930) | 1月 | 白木山口停留場・弥谷停留場・三田吉永駅・十日市駅(備後十日市→三次)開業 |

| 4月 | 木戸・田幸・石ヶ原・小田・長田・戸島・下原の各停留場及び三日市駅を開業 | |

| 昭和06年(1931) | 7月 | 青河停留場開業 |

| 昭和08年(1933) | 5月 | ディーゼルカー導入 |

| 6月 | 十日市−備後庄原駅間が国有化され国鉄庄原線となる | |

| 昭和12年(1937) | 6月 | 広島−備後十日市駅間の国有化に伴い鉄道旅客運輸営業廃止 |

| ●国鉄庄原線(備後落合駅−備後十日市駅) | ||

| 昭和08年(1933) | 6月 | 十日市−備後庄原駅間が国有化され国鉄庄原線となる |

| 十日市駅が備後十日市駅に 木戸駅が備後木戸駅に 三日市駅が備後三日市駅に改称 | ||

| 10月 | 福永臨時停留場を開業 | |

| 昭和09年(1934) | 1月 | 塩町駅を神杉駅に 田幸駅を塩町駅に改称 |

| 3月 | 備後庄原駅−備後西城駅間を延伸開業 備後木戸・下原駅廃止 高駅・備後西城駅を開業 | |

| 昭和10年(1935) | 12月 | 備後西城駅−備後落合駅間を延伸開業 備後熊野駅(現・比婆山駅)・備後落合駅を開業 |

| ●国鉄三神線(備中神代駅−備後落合駅) | ||

| 昭和05年(1930) | 2月 | 備中神代−矢神駅間を開業 坂根駅・矢神駅を開業 |

| 11月 | 矢神−東城駅間を延伸開業 野馳駅・東城駅を開業 | |

| 昭和10年(1935) | 6月 | 東城−小奴可駅間を延伸開業 備後八幡駅・小奴可駅を開業 |

| 昭和11年(1936) | 10月 | 小奴可−備後落合駅間を延伸開業 庄原線を編入 |

| 11月 | 道後山駅を開業 | |

| ●国鉄芸備線(備中神代駅−広島駅) | ||

| 平成12年(1937) | 7月 | 芸備鉄道・広島−備後十日市間を国有化 三神線を編入し芸備線となる |

| ●以降の年表省略 | ||

●芸備線の古い木造駅舎

比婆山駅

比婆山駅