昭和48年(1973)1月31日-2月9日 冬の北海道

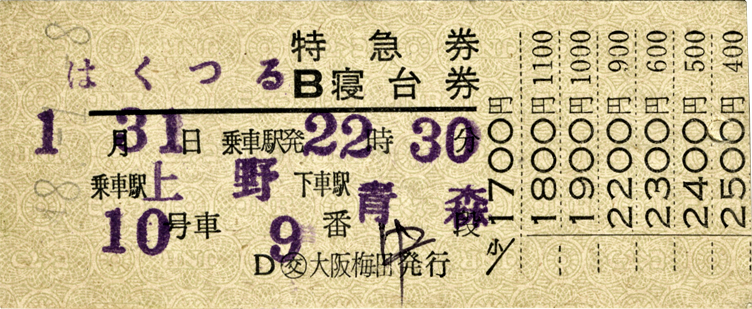

1月31日 新大阪-<新幹線>-東京-上野 22:30-<特急はくつる>-/2月1日 青森 7:10

青森 7:30-<青函連絡船>-函館 11:20

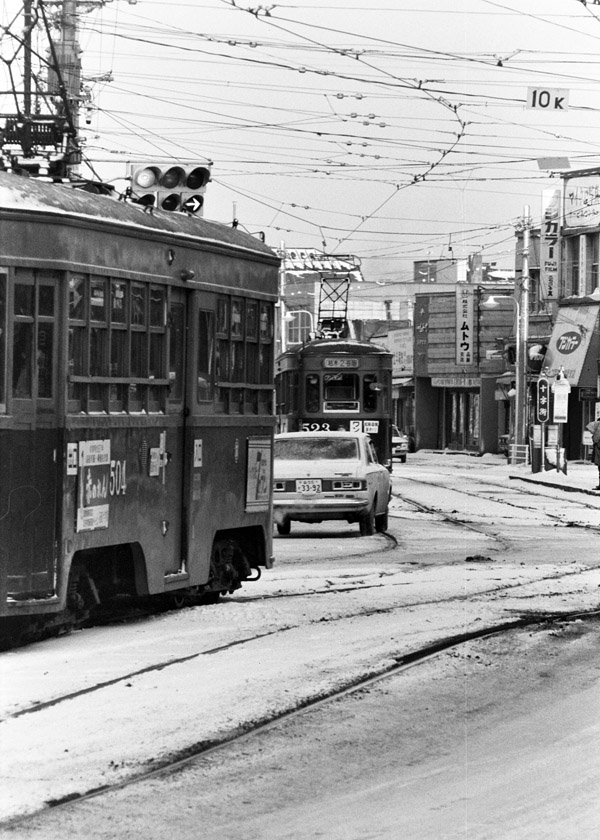

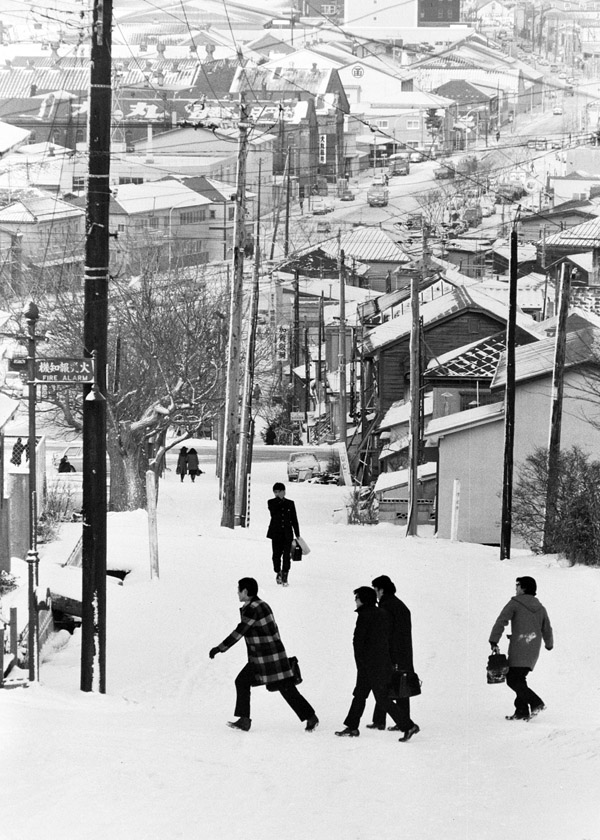

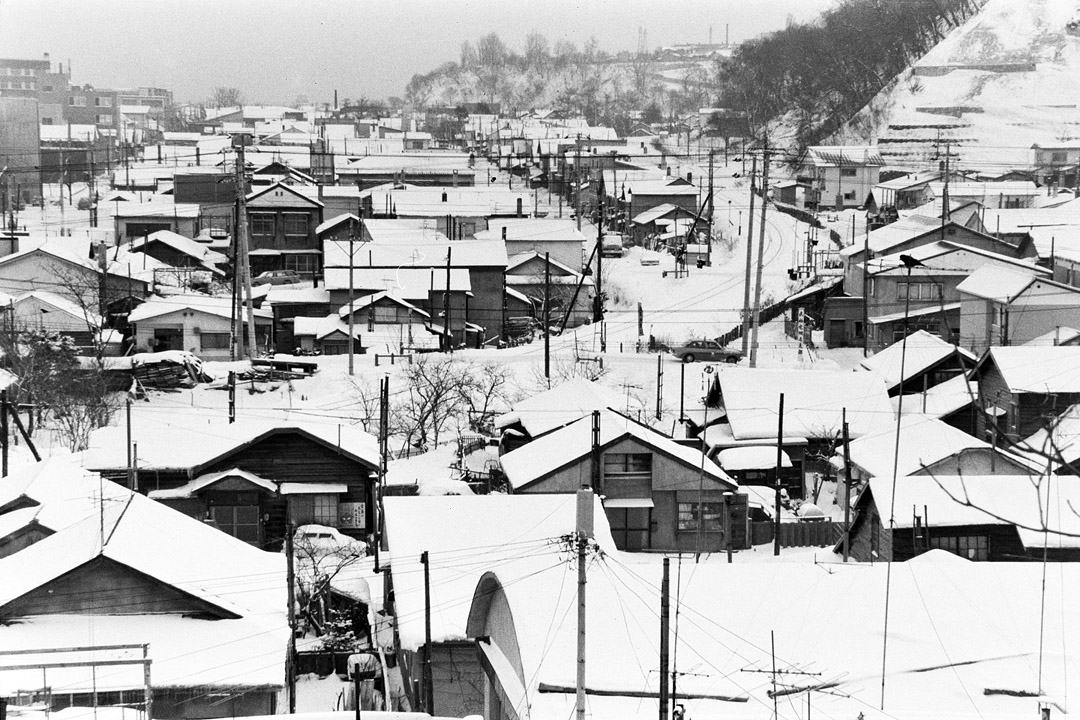

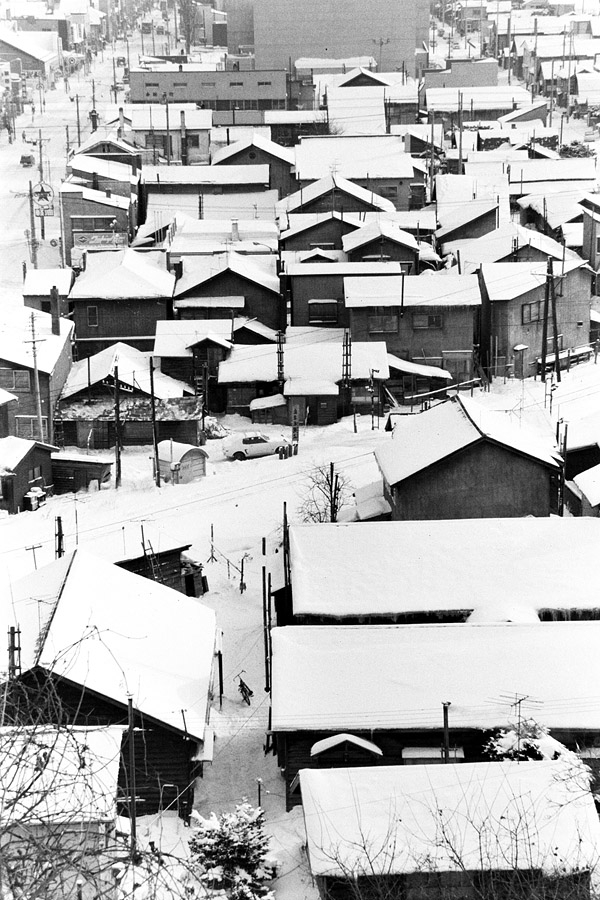

昭和48年(1973)2月1日 函館-<函館元町>-大沼公園駅-国民宿舎ユートピア大沼(泊)

初めての「冬の北海道」と言うよりも スキーの経験もなく「初体験の雪」と言っても過言ではない

足元は革製の重い登山靴である 後になって思えば 断熱・防寒・防水性能 および滑りにくい靴底仕様などを

考えると まずは函館で長靴を買うべきであった 函館は坂の町である 至るところで子供たちがソリ滑りで

遊んでいる 我々が北海道入して初めて買ったのは 荷物の運搬に便利なプラスチック製の「ソリ」であった

ユートピア大沼には明るい内に到着し旅の疲れを取る 一面の雪を見て「Y」が 窓から雪の上に飛び降りる

しかし パウダースノーはその重みを受けることなく体は雪に突き刺さりラッセルで脱出 初体験者のなせる技

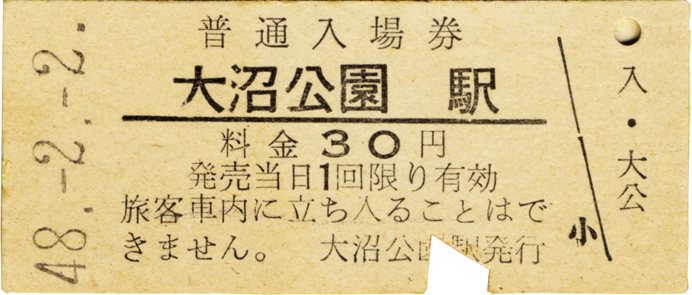

昭和48年(1973)2月2日 大沼公園駅-札幌-<さっぽろ雪まつり>-札幌-網走へ

天候は晴れ ワカサギ釣りで賑わう凍結した大沼を散策後 函館本線で札幌へ 暗くなってから札幌に到着

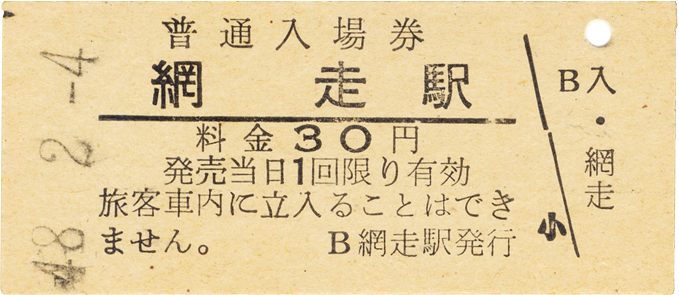

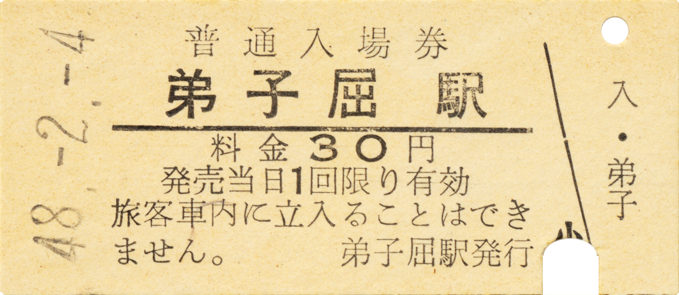

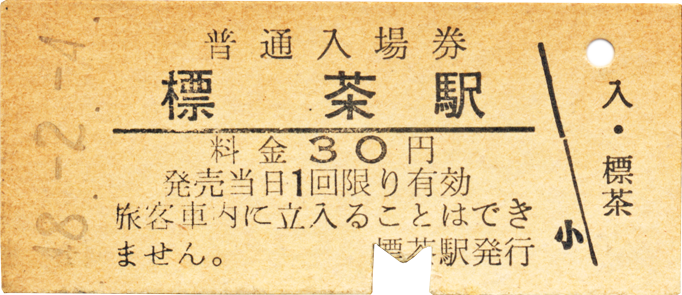

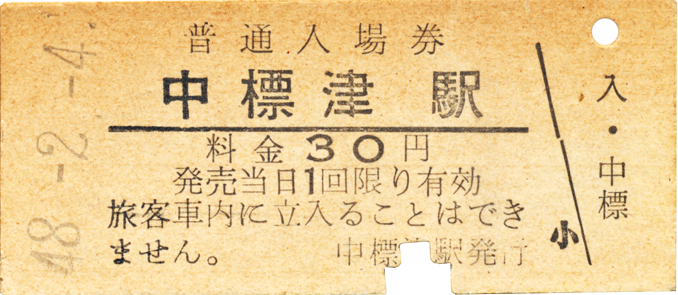

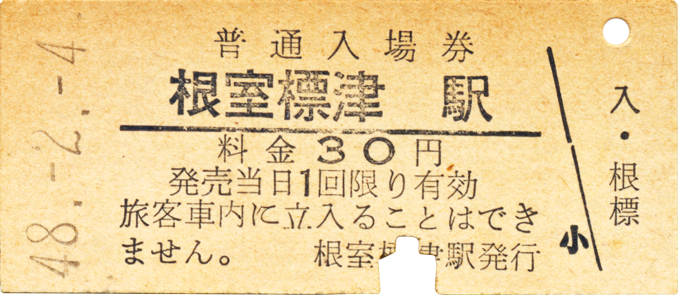

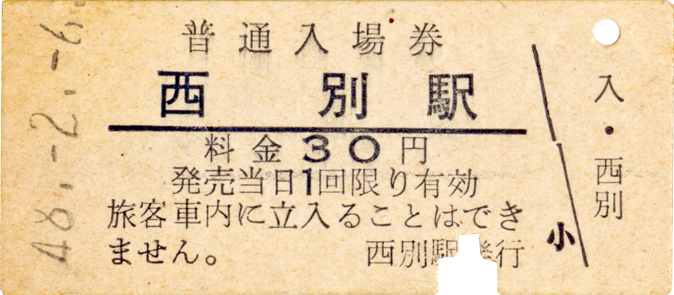

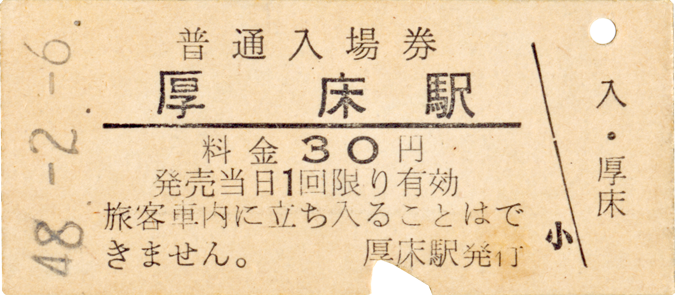

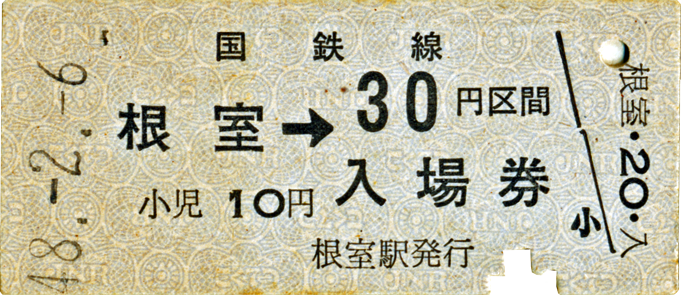

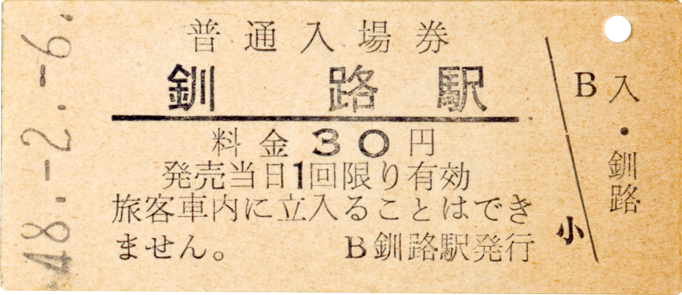

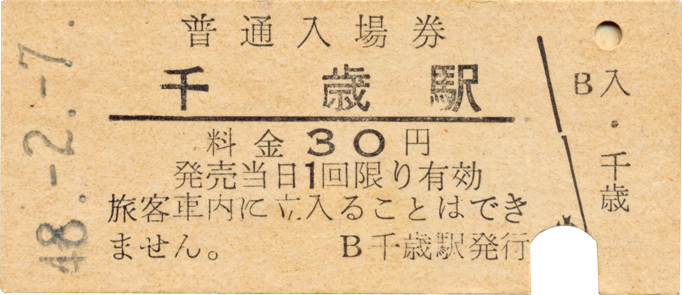

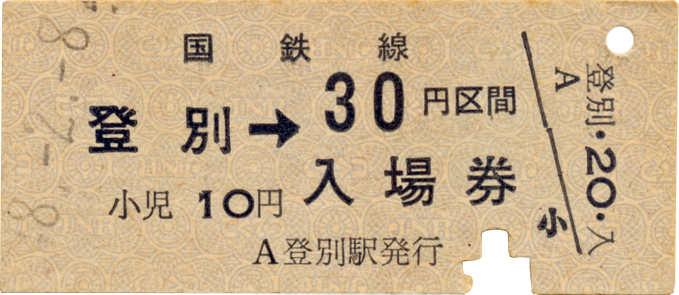

北海道の冬は 夜の訪れも早い 各駅の入場券は記念に購入する「O」君を真似て買い求めたもの

何故か 旅行中の彼は理由も言わず 昼食には必ず「鍋焼きうどん」を食べていた記憶がある

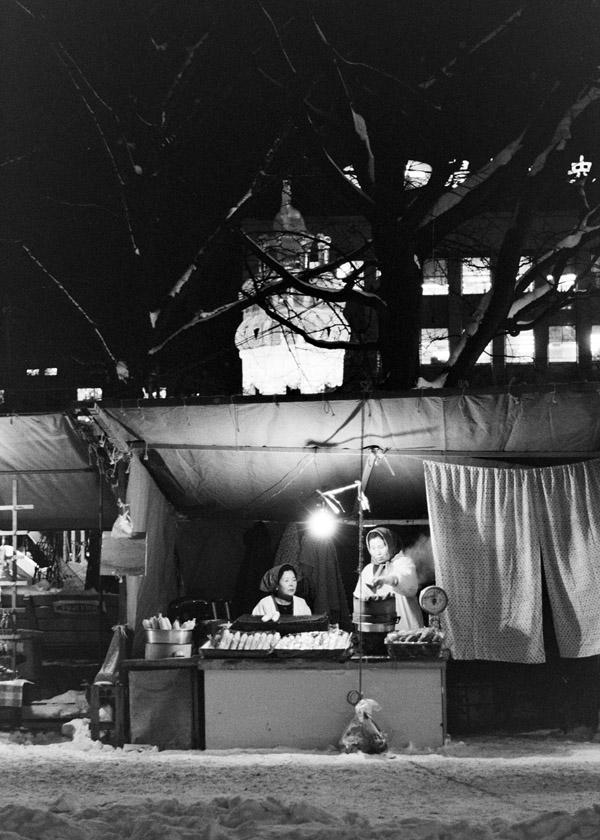

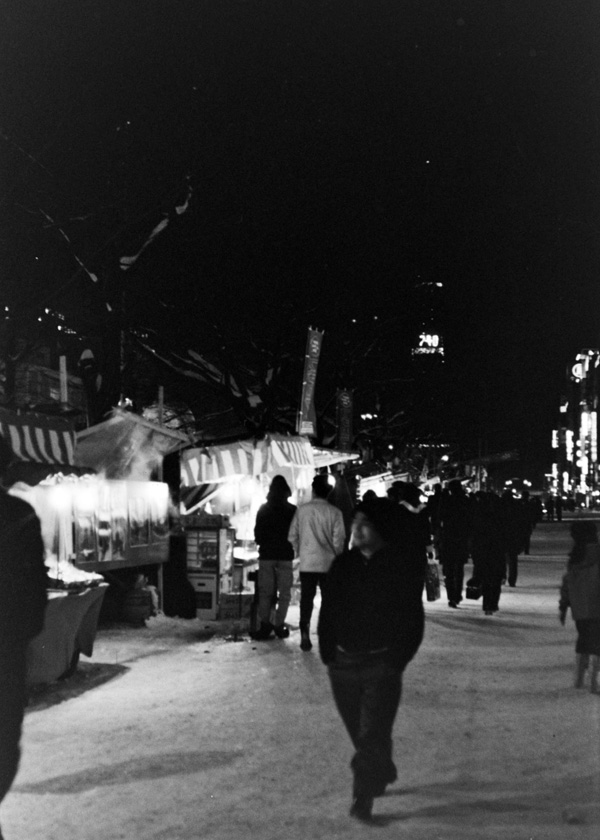

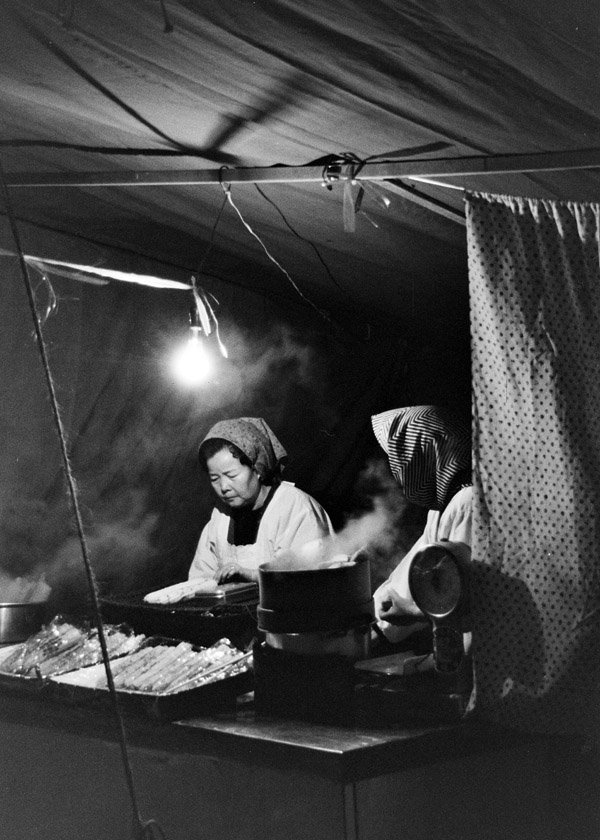

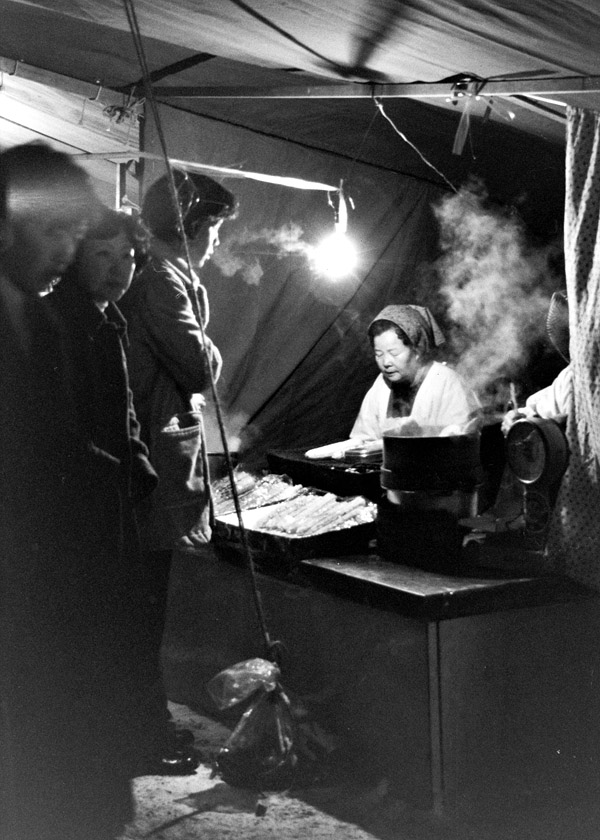

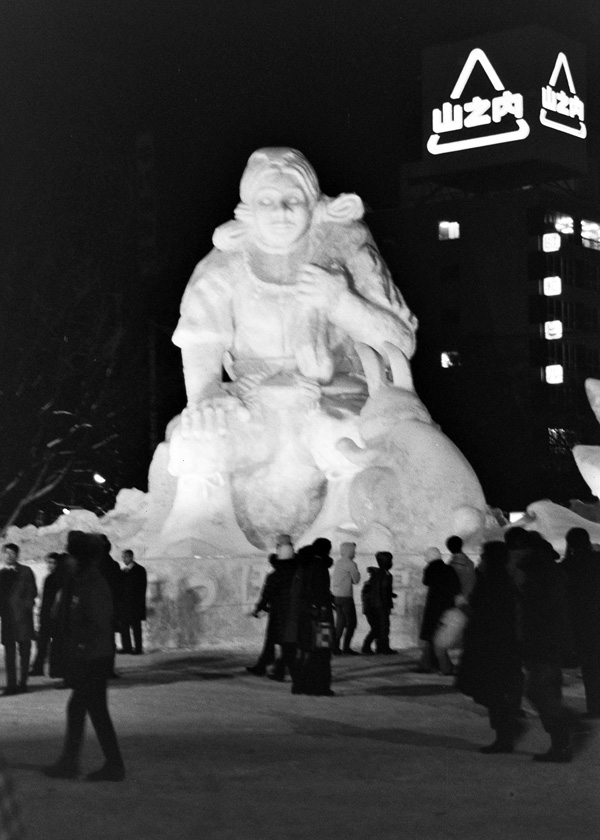

札幌市中央区 大道公園 「さっぽろ雪まつり 大道公園会場」

札幌駅から約1km 東西1.4kmの会場 暖房の効いた列車と駅構内から出ると氷点下の世界に突入

蒸気機関車のC62-2号機は ディフレクターにツバメのレリーフが施され「スワローエンジェル」とも呼ばれ

かつては東海道本線で特急「つばめ」を牽引した花形機関車 最終的に函館本線小樽機関区に配属され

北海道で有終の美を飾った 同じく昭和47年(1972)8月27日に引退 京都梅小路で動態保存が決まった

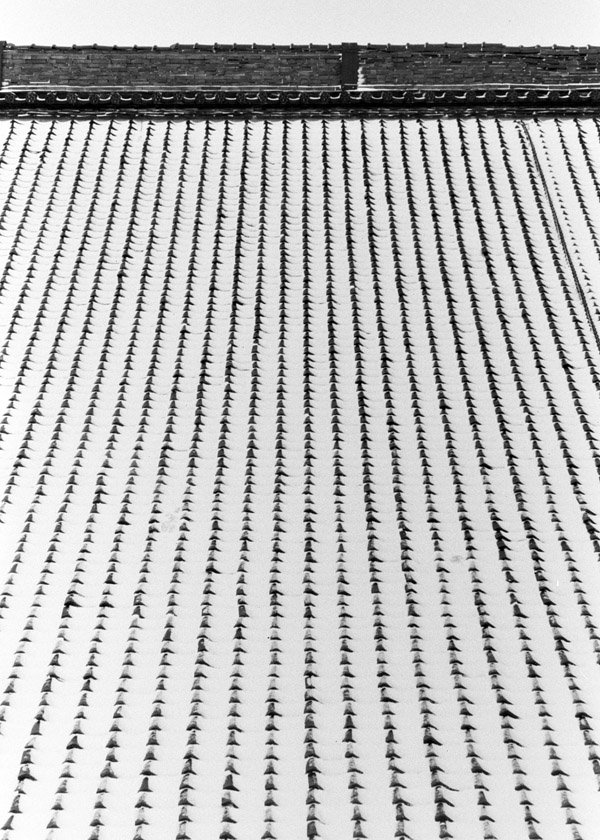

日本最古の時計台で 明治11年(1878)に旧札幌農学校(後の北海道大学)の演武場として建築された建物に

明治14年(1881)に増築された時計台 米国ハワード社製振子式時計を設置

昭和41年(1966)札幌市議会が現在地での永久保存を決定 昭和45年6月に国の重要文化財に指定

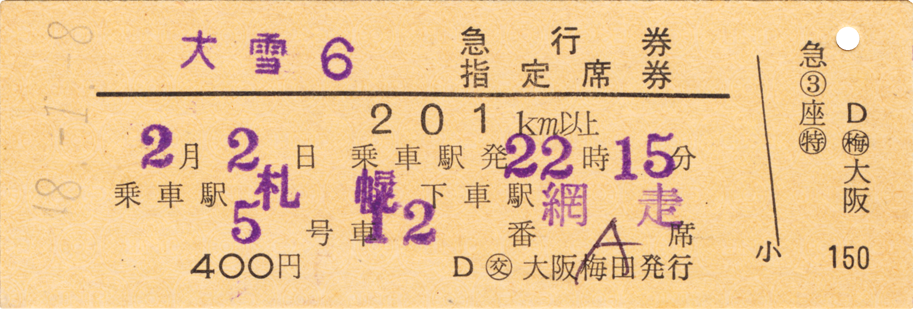

2月2日 札幌 22:15-<急行 大雪6号>-/2月3日 旭川 01:00-<石北本線>-北見 6:14-網走 7:56

急行大雪6号の北見-網走間は普通列車となる 北見駅 6:14発 網走 7:56着で通勤通学の時間帯である

原野で列車が停車すると彼方から人影が歩いて近付いてくる 高校生らしい人を乗せると列車が発車する

ホームすら雪に埋もれて見えない これが毎日の光景かと思えば厳しい生活である

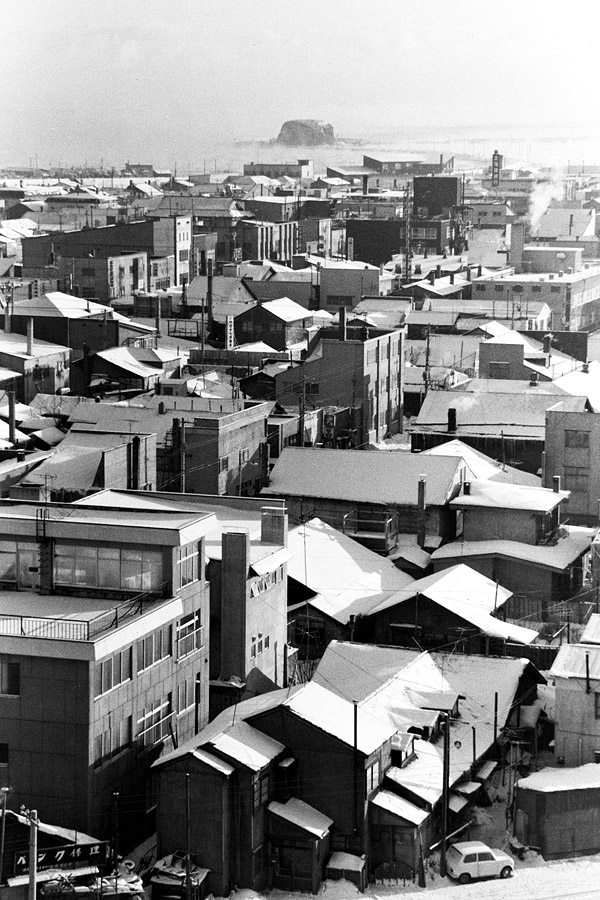

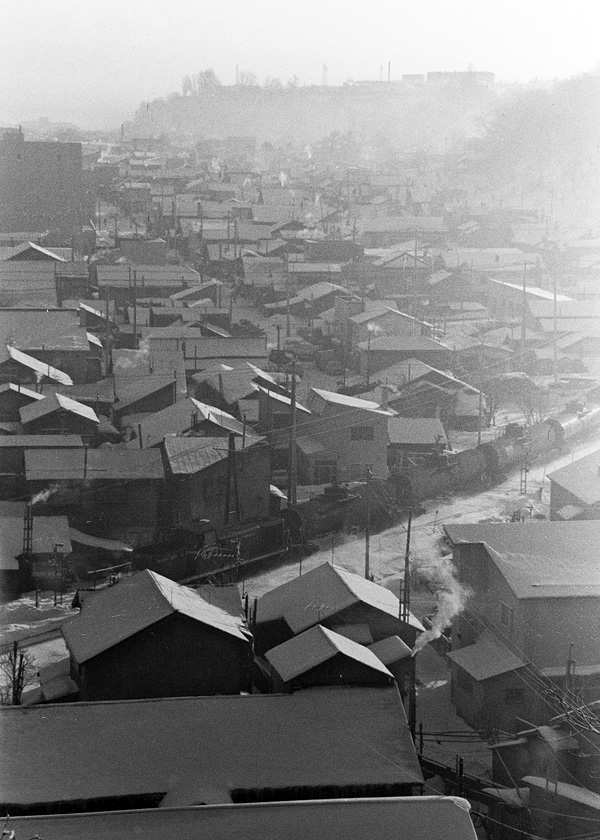

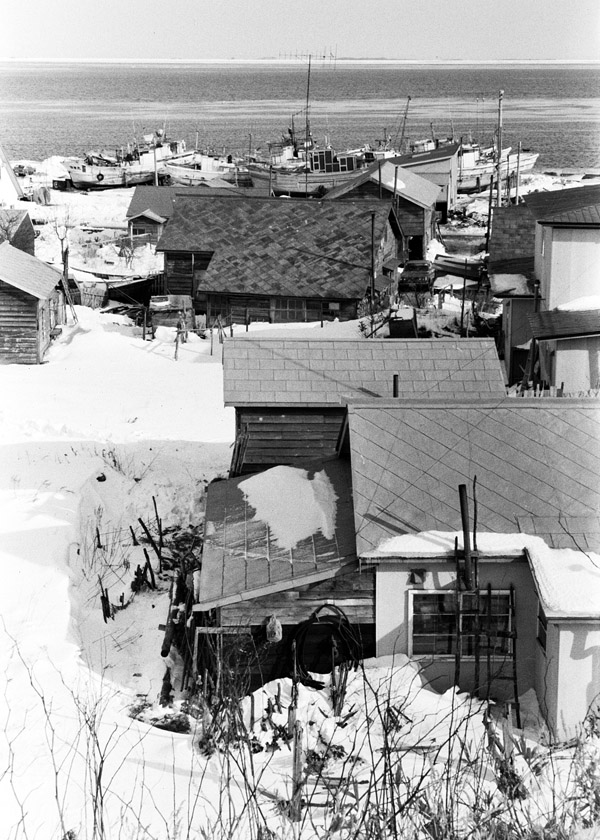

昭和48年(1973)2月3日 網走市街-網走港-網走原生花園-網走民宿(泊)

この日は 網走市内でマイナス14.5度Cを記録 鼻と目の周りが凍りつく寒さを経験したが 宿主の話では

「暖冬」らしい 流氷の漂着は未だで接岸後の寒さはこの比では無いらしい

部屋の中央に据えられたブリキ製のストーブが暖かい 燃料はおが屑を固めた「オガライト」を使用

斜里郡小清水町浜小清水 原生花園

昭和48年(1973)2月4日 釧網本線 網走-斜里(知床斜里)-弟子屈(摩周)-摩周湖 /

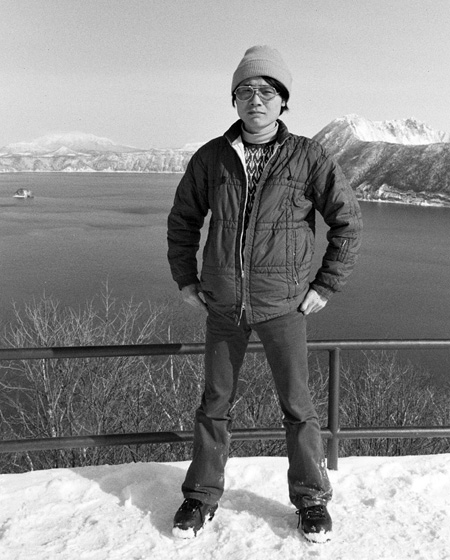

北海道川上郡弟子屈町 摩周湖

日本一及び世界では2番目となる透明度を誇る 周囲 19.8km 面積 19.22平方km 最大水深 211.5m

水面標高 355m 浅い岸辺が無く透明度が高いことから青色以外の光線が吸収され

よく晴れた日の湖面は「摩周ブルー」と呼ばれる深い青色で満たされる 約7千年前の巨大噴火によって生成された

窪地に水が溜まったカルデラ湖である アイヌ語では「キンタン・カムイ・トー」(山の神の湖)と呼ばれた

和名摩周(ましゅう)の由来は不明である 河川による流出のない閉鎖湖であるが年間を通じ水位の変化が少ない

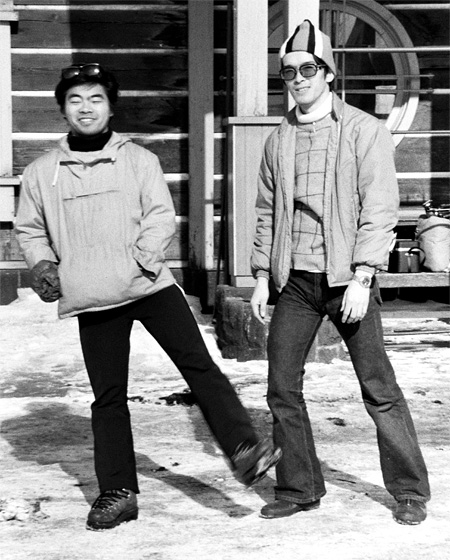

摩周湖に登るバスにスキーを担いだ一団が同乗する 摩周湖から弟子屈までスキーで下るという

夏は弾けるようにアウトドアーを楽しみ 冬はスキーやスケートを楽しむ

美味い物も多く冬の厳しさがあっても羨ましい限りである

/ 摩周湖-弟子屈-標茶-<標津線>-中標津-根室標津-尾岱沼民宿(二泊)

野付郡別海町尾岱沼港町/岬町

釧網本線の標茶駅で標津線に乗換え中標津駅を経て終着駅の根室標津駅へ 民宿の送迎バスで旅館へ

ユースホステルタイプの民宿で 夕食後のミーティングに半強制的に呼び出され 宿主の飲酒に付合うが

五人組の我々を「団体さん」と揶揄されイジられる 現在は閉鎖されているようだが不愉快な宿であった

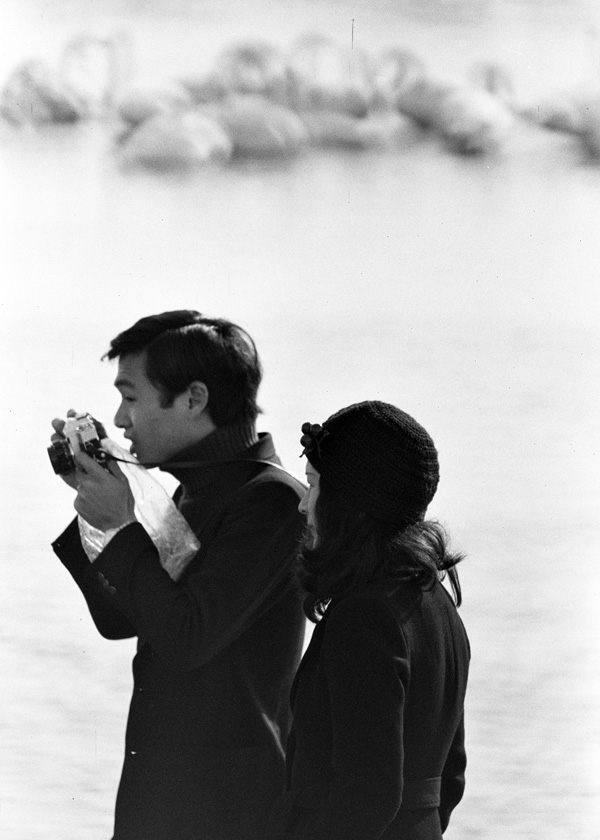

夕食に出たホッケとトド汁は初めて食べる物で美味かった 一日目は尾岱沼周辺を散策し 春別川の河口まで

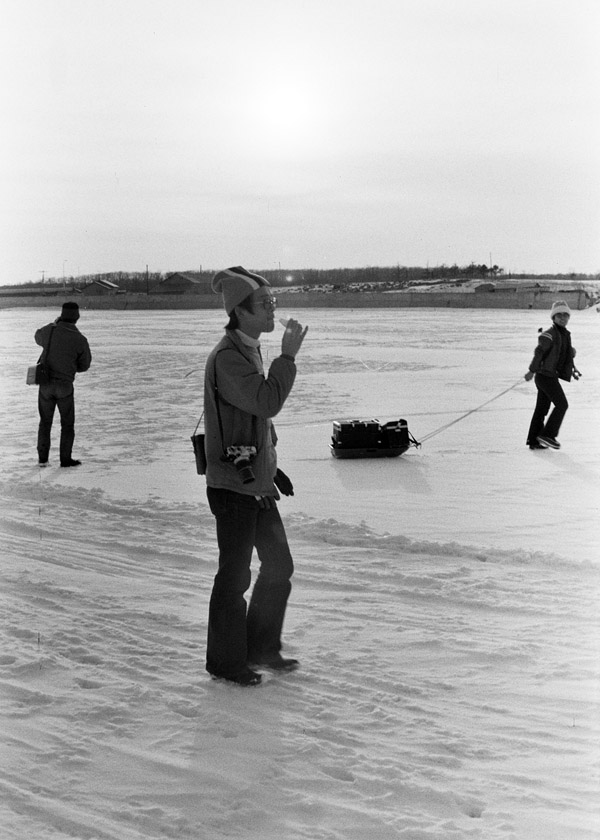

オオハクチョウを見に行く 翌日は朝からトドワラまでスノーモービルにソリを繋いでツーリング 午前中出立

野付湾・野付半島の「野付」は アイヌ語の「ノッケウ」に由来し「顎(あご)」を意味する言葉である

湾内は最深部で約4mと浅いため 厳冬期は全面結氷する

尾袋沼 餌付けされている渡り鳥のオオハクチョウ

狭義の尾岱沼は 春別川の河口にある汽水湖を指す この名が集落の名前となり現在に至る

河口にあるため 厳冬期においても不凍結水域となりオオハクチョウの飛来地として有名である

野付郡別海町尾岱沼港町/岬町

タラ目タラ科に属し マダラ・スケトウダラと並ぶ日本近海のタラ類 アイヌ語でコマイやカンカイと呼ばれる

漢字による「氷下魚」は 厳冬期に氷を割って網を入れることに由来する かつて漁には唐鍬が不可欠であった

昭和48年(1973)2月6日 尾岱沼-根室標津-中標津-西別(別海)-厚床-根室-納沙布岬

標津線で根室標津から中標津へ 標津線厚床支線で厚床に 根室本線に乗換え根室漁港と納沙布岬へ

標津線・厚床支線は平成元年(1989)4月30日に廃止された

納沙布岬までバスで移動 次のバスまで待つ間 灯台の影で吹雪を避ける 頭上で霧笛が大音量で鳴り響く

昭和5年(1930)11月 現在のコンクリート造灯台に改築された 天気が良ければ目前に国後島が見えるはず

かつては北方四島へ定期便の出る玄関口であったが いまは漁港となっている 国後島の泊港まで約45km

暖房が効きすぎて シャツ一枚の姿で途中のホームに降り立つ サウナか(?)と思うほど暑い

2月6日 根室-<根室本線>-釧路-帯広 / 2月7日 滝川-<函館本線・千歳線>-千歳-支笏湖(泊)

根室から夜行列車・普通列車の乗り継ぎで千歳まで 千歳から支笏湖までバス移動

千歳市 支笏湖

約4.4万年前の大噴火によって形成された支笏カルデラに出来たカルデラ湖 周囲長40.4km 面積78.48平方km

平均265.4m・最大363mの水深があるため日本最北の不凍湖とされる 透明度は摩周湖やバイカル湖に並ぶ高さで

透き通った青さは「支笏湖ブルー」と呼ばれている 名前の由来はアイヌ語で 支笏川の水源湖という意味の

「シコッペッ」「シコットホ」などの呼び名が源となっている

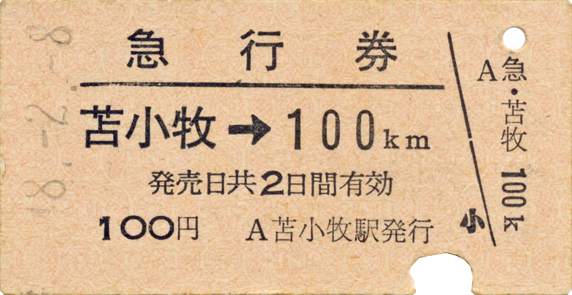

昭和48年(1973)2月8日 支笏湖-苫小牧-登別-函館 / 2月9日 青森-上野-東京-大阪

青函連絡船の深夜便に乗船したが 後続の列車が吹雪で遅延したため貸切状態となった

青森からは 早朝 4:53発車の特急みちのくに乗車する 上野到着は 13:48の昼行電車特急である

上野-東京-<新幹線>-新大阪と乗継 大阪駅到着は午後7時頃であったと記憶しているが?