2023.04.27 福岡県朝倉郡筑前町栗田 目配山(めくばりやま) 標高 405m

山名の由来は その昔 神功皇后がこの山に腰を下ろし 眼下に広がる景色に目を配った伝説から

神功皇后の腰掛石と伝わる石が山頂にある 名前の通り眺望の良い山で 筑前町のシンボルでもある

P.歴史の里公園無料駐車場 1.小鷹城山 2.目配山 3.神功皇后腰掛石 4.高宮山

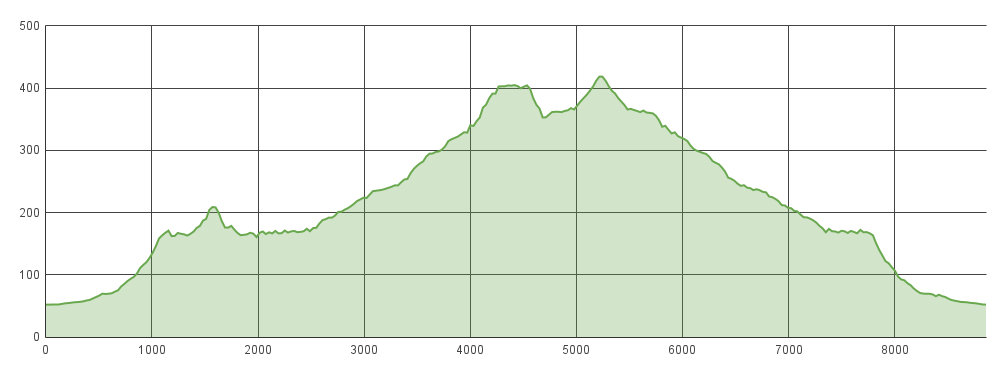

標高グラフ

9:27 歴史の里公園無料駐車場

大己貴神社(おおなむちじんじゃ)

登山口まで500m

農道を直進

正面左側の鉄塔の建っているのが小鷹城山

溜池の堤

9:38 目配山登山口

墓地の横を行く

これから山道となる

標識の多さは人気のバロメーター

昨日の雨で湿った落葉の道 足元注意

丸太橋

小鷹城山分岐

9:56 小鷹城山への道 左に分岐

稜線の道

目配山へサンポート経由の道分岐

釜寺分岐に至る迂回路 距離は本道より長い

一段高いところが山頂・小鷹城跡

弥永城または梨の木城とも呼ばれている 標高213.2mの小鷹山頂に位置し 南北90m 東西20mで

東に弧を描くように城を構えている 南に200mほどの主郭があり、北に「たかおとし」と呼ばれる曲輪が続く

この城は 戦国期に楢原高利という土豪の居城であったが 後に秋月氏の支配下に入り秋月24城のひとつとなった

秋月氏の家臣内田善兵衛や深江伯耆守などが城番を勤めたが 平時は山裾に置かれていた陣屋に居住した

弥永城または梨の木城とも呼ばれている 標高213.2mの小鷹山頂に位置し 南北90m 東西20mで

東に弧を描くように城を構えている 南に200mほどの主郭があり、北に「たかおとし」と呼ばれる曲輪が続く

この城は 戦国期に楢原高利という土豪の居城であったが 後に秋月氏の支配下に入り秋月24城のひとつとなった

秋月氏の家臣内田善兵衛や深江伯耆守などが城番を勤めたが 平時は山裾に置かれていた陣屋に居住した

10:12 小鷹城山 みわ一歩会

三等三角点 標高213.34m 点名:梨ノ木城

途中の案内板には展望台とあるが 樹木が茂って展望は悪い

頭上の新緑はすごい

鉄塔側に降りて回り道

九電鉄塔 途中「三輪分岐線」の標識

北側に鉄塔点検用の道あり

小鷹山登山本道に合流

平坦な稜線歩きは楽しい

10:29 小鷹山分岐に戻り目配山を目指す

短すぎる標識 目配山|登山口 一寸見で??

釜寺分岐 サンポート経由の迂回路合流

案内地図の矢印部分(画像に追記)が迂回路

みわ一本桜(山桜)の上部

10:56 みわ一本桜の根本

岩盤の切通し道 自然? それとも人工?

めくばり山 あと20分 そこに山があるから

少し頭上が明るくなってきた 山頂近し

鉄塔の右側に 甘木公園と甘木中学校

11:18 高宮山へ分岐 目配山頂は左へ

目配山登山道 山頂直下最後の上り

11:26 標高405m・目配山々頂

山頂に三角点は無し 悠久の歴史を持つ筑紫平野(つくしへいや)を一望する

筑前町を俯瞰 中央右に標高130.4mの城山 山頂は小郡市との境界線

北西側展望 三郡山地の宝満山から三郡山への稜線 手前に砥上岳と大根地山

広くはないけど ま~るい草原台地 なごむ目配山頂

敢えてカラー写真をモノクロに

草場川の桜並木 城山 花立山温泉 左奥に地上35階 高さ120.61mの「ザ・ライオンズ久留米ウェリスタワー」

草場川の桜並木 城山 花立山温泉 左奥に地上35階 高さ120.61mの「ザ・ライオンズ久留米ウェリスタワー」

11:59 下山開始

神功皇后腰掛石

神功???石 あとは 読めません

たくさんの桜があって 花が咲く頃に来てみたいと思う

12:10 高宮山分岐に戻る

目配山より高い高宮山へ

最後は急登

12:22 三等三角点 標高422.7 m 点名:高宮

さほどの展望なし 砥上岳・大根地山・宝満山

12:25 高宮山から下山開始

下山中に石灰石(大理石)発見

筑紫山地は地体構造上 西南日本内帯に位置し 中国山地の延長上にある 秋吉台や平尾台のカルスト台地は

約3億5千万年前の赤道付近にいくつもの海底火山が生まれ発達し 海面近くの頂上に珊瑚礁が形成された

現在ではこれらの海山や珊瑚礁群を秋吉海山列と呼び 秋吉台・四国カルスト・帝釈台・阿哲台・平尾台など

西日本に広がるカルスト台地のもととなったと考えられている その後 堆積した石灰層が

地球のプレート運動によって約4000kmの距離を移動し 約2億6千万年前日本海溝に埋もれ岩石となり

ユーラシアプレート下に沈み込む過程で プレートから剥ぎ取られた石灰岩層がユーラシアプレートに乗り

湾曲と隆起運動の地殻変動を加えられ 2億3千万年前から徐々に押し上げられたと考えられている

その後の侵食などによって地表面に近い部分がカルスト台地となった

露出しなかった石灰岩は山体の地中にあると考えられ 井原山などでも所々に石灰石の露出が見られる

筑紫山地は地体構造上 西南日本内帯に位置し 中国山地の延長上にある 秋吉台や平尾台のカルスト台地は

約3億5千万年前の赤道付近にいくつもの海底火山が生まれ発達し 海面近くの頂上に珊瑚礁が形成された

現在ではこれらの海山や珊瑚礁群を秋吉海山列と呼び 秋吉台・四国カルスト・帝釈台・阿哲台・平尾台など

西日本に広がるカルスト台地のもととなったと考えられている その後 堆積した石灰層が

地球のプレート運動によって約4000kmの距離を移動し 約2億6千万年前日本海溝に埋もれ岩石となり

ユーラシアプレート下に沈み込む過程で プレートから剥ぎ取られた石灰岩層がユーラシアプレートに乗り

湾曲と隆起運動の地殻変動を加えられ 2億3千万年前から徐々に押し上げられたと考えられている

その後の侵食などによって地表面に近い部分がカルスト台地となった

露出しなかった石灰岩は山体の地中にあると考えられ 井原山などでも所々に石灰石の露出が見られる

溜池から大平山を見る 駐車場到着 13:38

セブン・イレブン甘木持丸北店駐車場から見る 小鷹山(213.2m)・目配山(405m)・高宮山(422.7m)